徒歩で生活が成り立つ東京の不動産価格は底堅いのか?

東京都内の中古マンション価格が高止まりしているという話題に関連し、データを仔細に眺めてみると、興味深いことが判明します。それは、埼玉、千葉、神奈川の「3県」では、マンション価格はピークを過ぎた可能性がある、という点です。やはり利便性の観点から、人々が東京都内を目指すという流れは続いているのかもしれません。こうしたなか、長野県の信濃毎日新聞が11日、ちょっと気になる話題を配信しました。

目次

都内の中古マンション価格が高止まり

マンション価格高止まり…「土地がない」!

『マンション価格高騰に負けるな!ライフスタイル居住術』を含め、最近、当ウェブサイトでは公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)が公表しているデータをもとに、東京都心部などで中古マンション価格が高止まりを続けているとする話題を取り上げる機会が増えています。

ただ、自然に考えて、この人口減少時代に不動産価格が高止まりを続けるというのも、なんだか不思議な気がしますが、これはいったいどうしてなのでしょうか?

あくまでも著者自身の勝手な憶測も交えて申し上げるならば、むしろ都市部など利便性が高い地域の不動産価格は、今後、上がることはあってもなかなか下がらないのではないか、という気がしています。

その理由は簡単で、需要が増えることはあっても、供給はなかなか増えないからです。

たとえば土地は基本的に作り出すことができません(もちろん、「山を削って海を埋め立てる」式のやり方で市内の可住面積を増やそうとしたかつての神戸市のような事例もないではないのですが、そうしたやり方にも限界があります)。

したがって、もし誰か(家を建てたいと思っている個人、あるいは民間デベロッパー、土地開発公社、地方住宅供給公社などの開発業者)がそこに新しい家を建てようとすれば、今そこにある土地を買うか借りるかしなければなりません。

このため、とくに東京都内などの既に建物が密集している地域の場合だと、まとまった土地の売り物があまり出てこないため、大型開発案件を進めるのは、なかなかに大変です。

建設資材などの高騰も拍車か?

これに加えて近年の問題があるとしたら、それは建設費の高騰でしょう。

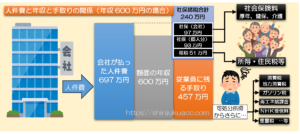

一般社団法人日本建設業連合会が3月27日付で公表した『建設資材高騰・労務費の上昇等の現状」パンフレット』の記載によると、世界的な原材料・エネルギーの価格高騰や円安の影響を受け、2021年1月と比べ、2025年2月時点で建設資材物価は約34%、労務費も総じて2~3割上昇しているそうです。

ということは、かつてと同じ値段で不動産物件を建設することはできなくなっている、ということを意味しています。つまり、新築マンション価格が押し上げられ、さらには玉突きで中古マンション価格が押し上げられる(かもしれない)、ということでもあるのです。

実際、昨日も取り上げたとおり、とりわけ東京都内では中古マンション価格は高止まりしています。

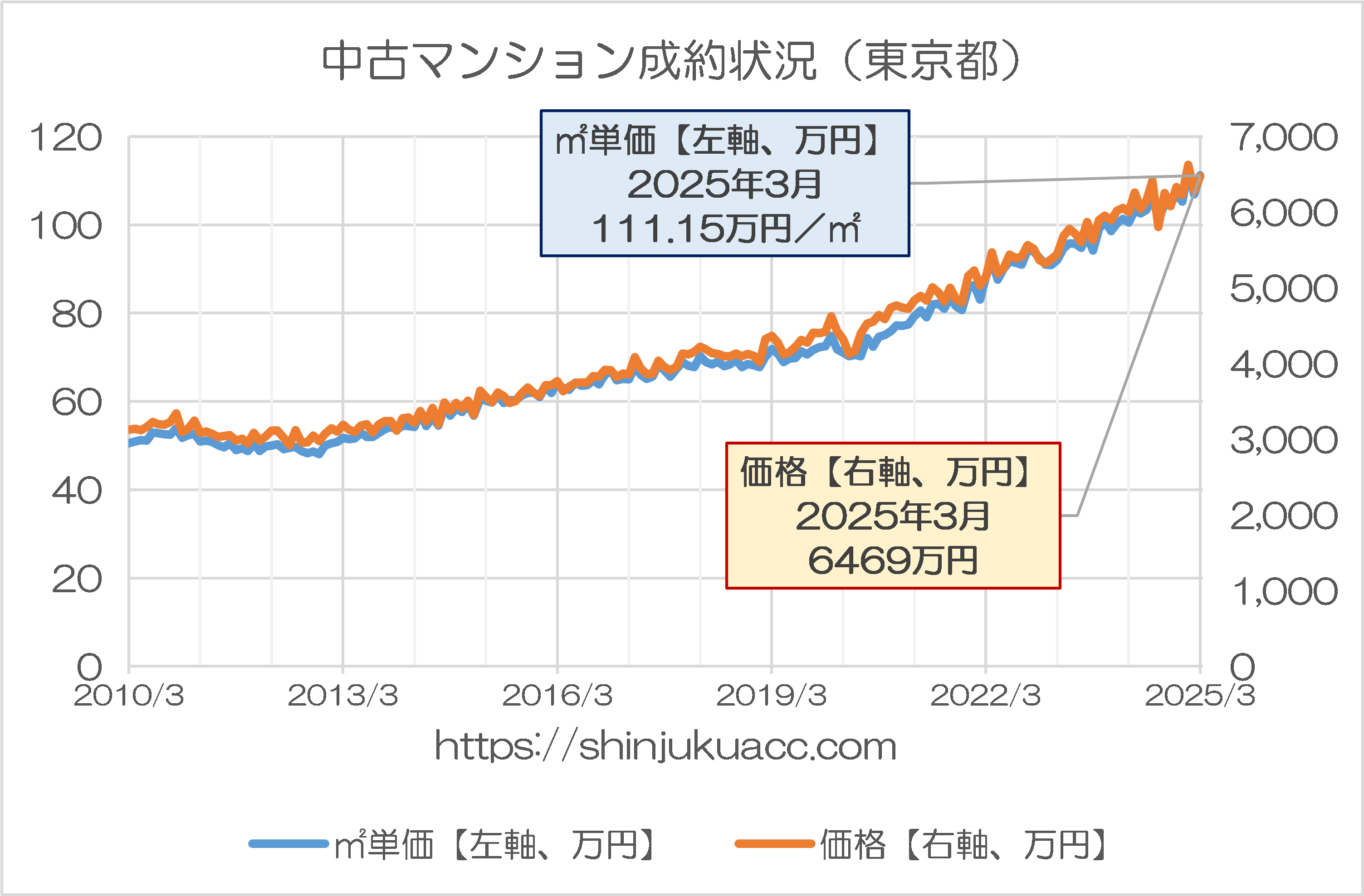

たとえば東日本レインズのデータをもとに東京都全体の中古マンション成約状況をグラフ化してみると(図表)、じつに興味深い動きが確認できます。

図表1 中古マンション成約状況(東京都)

(【出所】東日本レインズ公表データをもとに作成)

コロナ禍期の2020年に成約価格は一度大きく下落しているものの、その後、東京都内の中古マンション価格はほぼ一本調子で上昇しています。また、2024年7月と2025年1月の日銀による利上げも、マンション価格にはほとんど影響を与えていないようにも見えます。

もちろん、詳細に確認すると、地区によっては日銀利上げがそれなりに影響を与えているように見えるケースもありますが、ただ、少なくとも東京都内全体では中古マンション価格は上昇し続けているのです。

投資物件としての「おススメ」とは?

ちょっとだけ余談ですが、不動産投資という目線で見るならば、やはり「おススメ物件」は、タワマンなどではなく、中古の中・低層物件ではないかと思います。

おそらく修繕積立金がある程度貯まっていて、また、管理状態が良好であれば、多少古くても価値はさほど落ちません。いや、むしろ築浅物件と比べても、資産の価値はある程度安定しているといえるかもしれません。これらの物件、投資用としても、また、居住用としても、なかなかに良好です。

ちなみに「管理状態が良好」という意味では、たとえばマンションのエントランス付近にゴミが落ちていない、ゴミ捨て場(もしあれば)が整理整頓されていてゴミで溢れ返ったりしていない、外壁の塗装などを定期的に行っている、といった具合に、目視でもわりとよくわかります。

これに対し、小ぎれいなタワマンの場合は、一見すると資産価値も高そうです。

しかしながら、現実問題としてみると、▼自宅から外に出るまで時間がかかる、▼停電時に自室と外を行き来するのが難しい、▼大規模修繕のコストが見通せない、▼壁が薄いためか、案外、騒音が気になる―――などの諸点を指摘する人も多いようです。

あくまでも著者自身の個人的感想を申し上げるならば、タワマンは管理組合がよっぽどしっかりしていないと、いずれ修繕などができなくなり管理が行き詰まる、といった事態も生じるのではないかと思う次第です。

周辺3県ではマンション価格は下落に転じている…?

さて、余談はこのくらいとして、データの続きを見てみましょう。

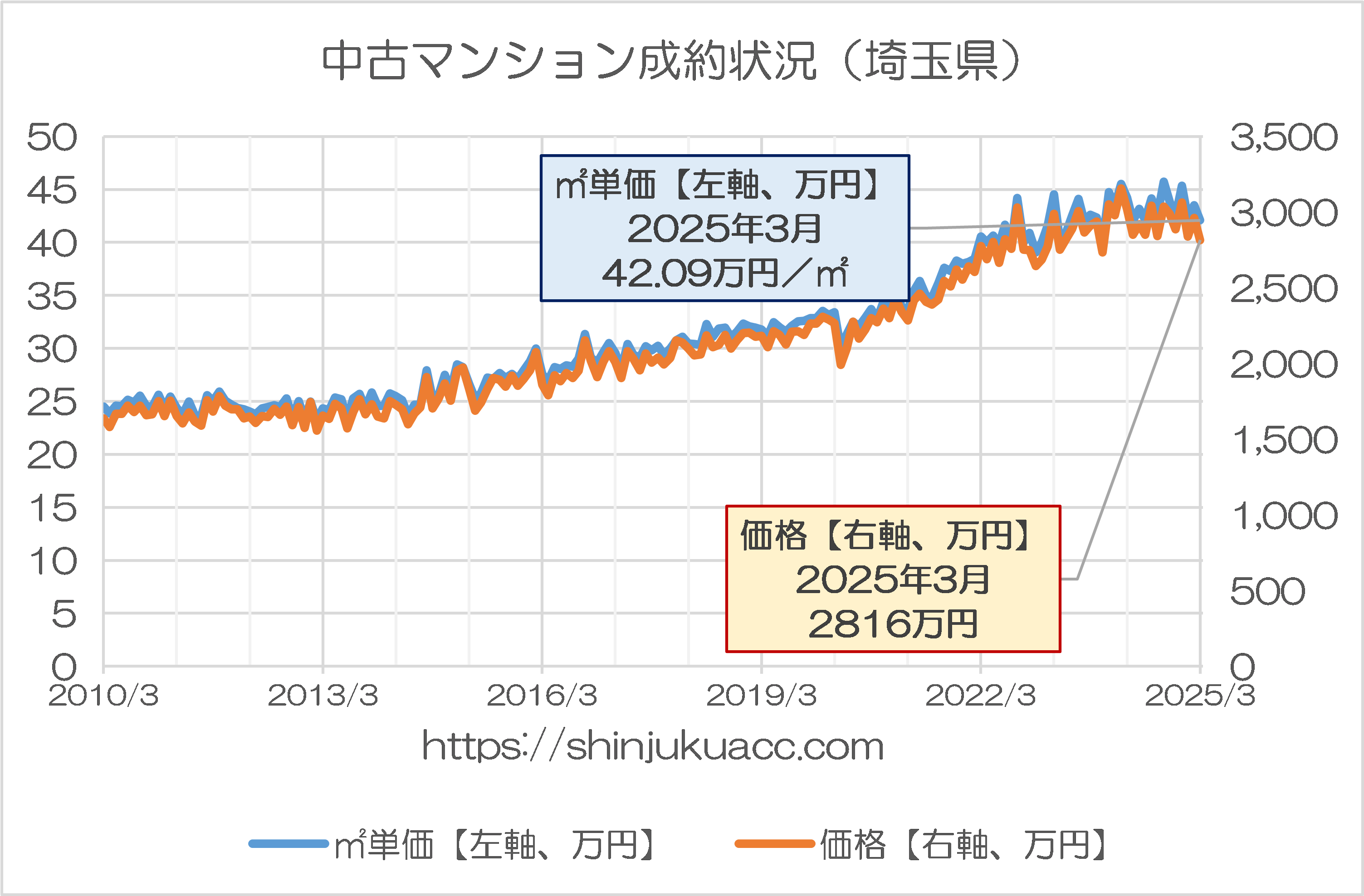

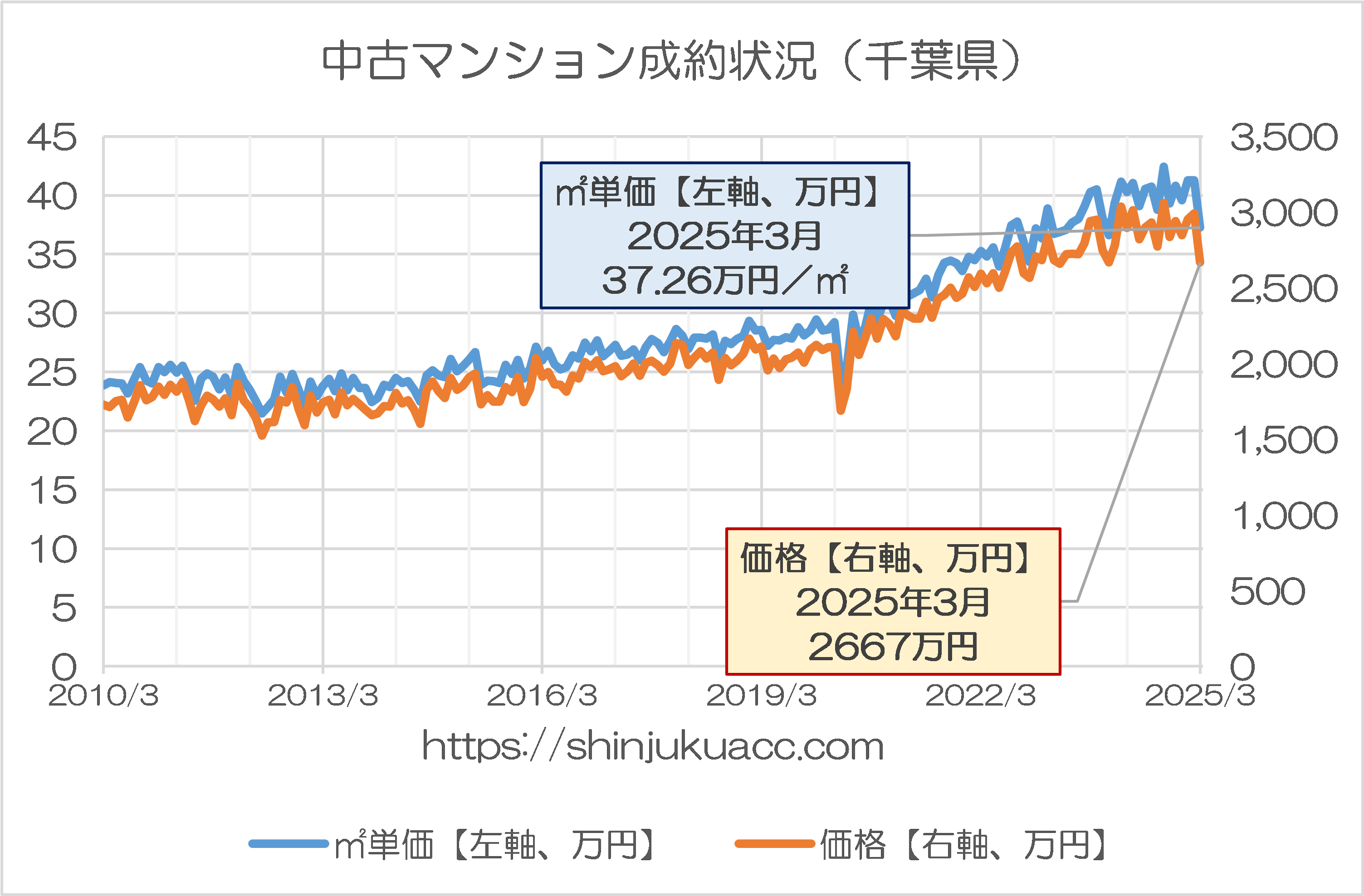

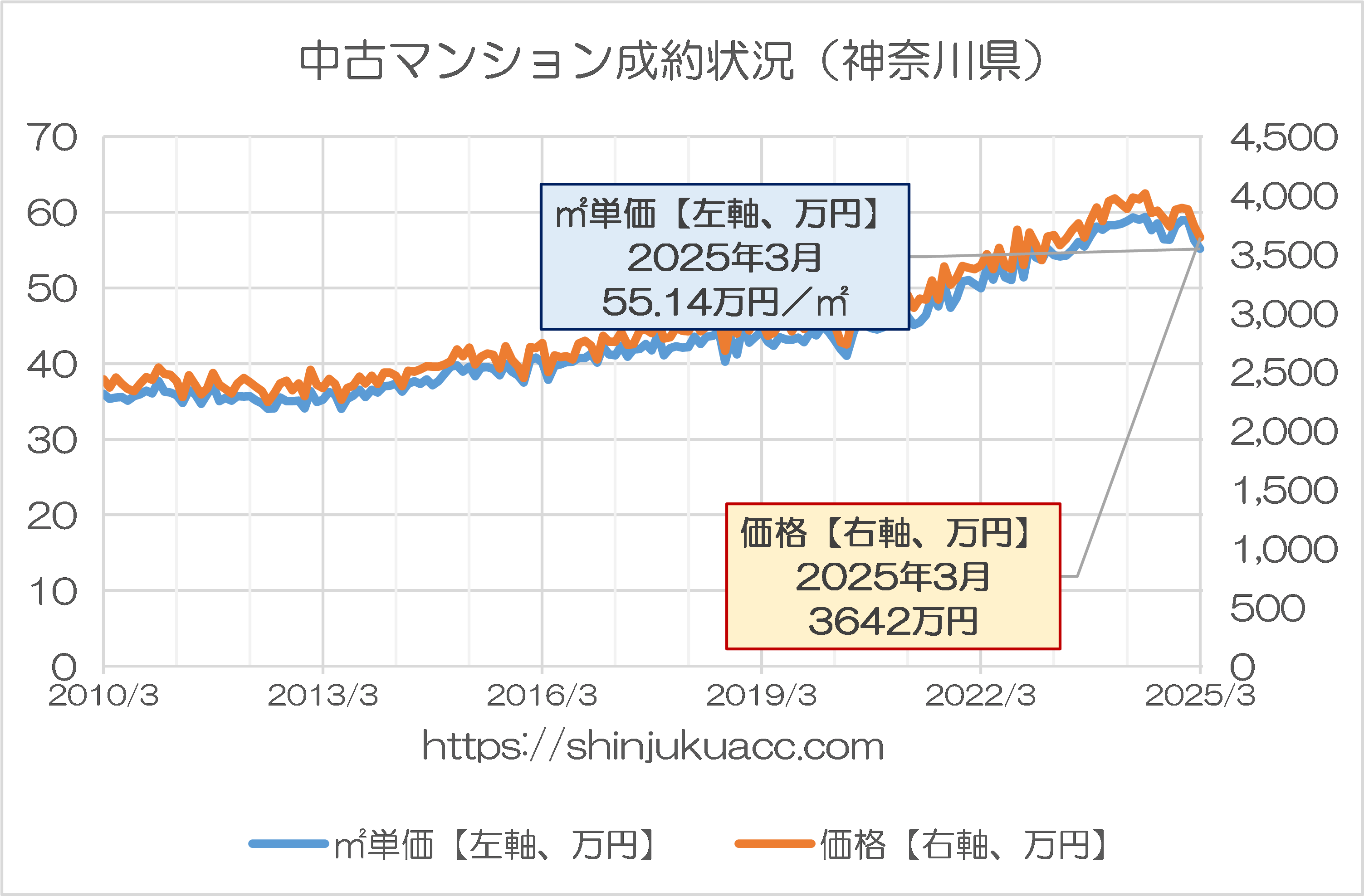

東京都内では中古マンション価格の上昇が続いているわけですが、実際のところ、それ以外の地域では、中古マンション価格は天井を付け、下落に転じているフシがあります(図表2)。

図表2-1 中古マンション成約状況(埼玉県)

図表2-2 中古マンション成約状況(千葉県)

図表2-3 中古マンション成約状況(神奈川県)

(【出所】東日本レインズ公表データをもとに作成)

東京都の周辺3県、すなわち埼玉県、千葉県、神奈川県の状況を示したグラフですが、これで見ると3県は最近、いずれも東京都と異なる値動きを見せています。いずれも直近で見て、中古マンション価格は下落に転じているからです。

その理由については、いくつかの要因が考えられるかもしれませんが、そのなかでも最も大きなものとしては、いずれの県も居住用マンションという意味では東京都内ほどに需要は高くないのではないか、といった仮説が挙げられます。

要するに、ファミリーはマンションではなく戸建てに住むことが多いのではないでしょうか。

3県であれば、東京都内と比べ、戸建てを建設する用地の供給にも比較的余裕があり、だからこそマンション価格はそこまで高止まりしていないのだ、といった可能性がありそうです。

地方では生活圏が成り立たない事例も?

東京都内への人の流れが続いている可能性も

ただ、この仮説も、マンションの値動きを完璧に説明したものではありません。2024年7月頃までであれば、3県も東京都内と似たような動きを見せていたからです。

このことは単純に、首都圏における最近の中古マンション価格上昇の要因が投機資金によるものであり、3県では日銀利上げ等の影響もあり、この投機資金流入が止まり価格が下落に転じた一方、東京都内では依然として投機資金の流入が続いているのだ、といった仮説に説得力を付与します。

また、こうした投機資金以外にも、たとえば地方に居住していた人が老後などを東京で過ごすために、便利な場所にマンションを買いたいと考えている、といった仮説も成り立つかもしれません。

なぜ3県のマンション価格は下落したのに、東京都内のマンション価格上昇が続いているのか?

- 考えられる仮説①3県はもともと東京都内と比べ、中古マンションに対する需要は高くない

- 考えられる仮説②東京都内の中古マンション高騰は転売などの投機需要によるものである

- 考えられる仮説③都内の便利な場所のマンションには依然、旺盛な移住需要が続いている

長野県では生鮮食品スーパーがない地域が話題に

これらのどれが正しいのかについては正直よくわかりませんが、ただ、個人的には3つの仮説はどれも一長一短だと思う反面、最も説得力があるのは③ではないかと推察します。そして、もし仮説の③あたりが正しいのだとしたら、それはいったいなぜなのかが気になります。

これについて考えるうえでちょっと興味深い話題がありました。長野県の信濃毎日新聞が11日、長野県のとある地域で歩いて行ける範囲にあったスーパーが閉店してしまい、町民が困惑している、とする趣旨の記事を掲載したのです。

「歩くしかないお年寄りは困る…」戸惑う住民 町になくてはならないスーパーが突然閉店 「さらに補助金出せない」行政も支援断念…生鮮食料品取り扱いは1店のみに

―――2025/04/11 06:30付 Yahoo!ニュースより【信濃毎日新聞デジタル配信】

これによると長野県飯島町中心部で生鮮食品を扱うスーパーが閉店し、日ごろ買い物に訪れていた高齢者らからは不安の声が上がっているのだそうです。

ただ、記事を読んでいくと、問題のスーパーは2019年に建物老朽化で運営会社が閉店を一時検討。

運営会社、地元自治体と店舗所有者である農協を交えた3者の協議の結果、町は中心部の店舗としての重要性を考慮し、農協に補助金約4000万円を支出して建物の改修を支援し、運営会社は10年間、営業を続ける趣旨の覚書を取り交わしたのだそうです。

ただ、その直後のコロナ禍で客足が遠のき、これに加えて近隣店舗との競争や物価高騰による仕入れ値の小売価格転嫁に失敗するなどして経営が悪化し、ここに来て運営会社の社長が昨年体調を崩したことを受け、今年3月末に再び3者で協議した結果、閉店が決まったのだそうです。

結果的に運営会社は覚書に違反した格好ですが、町としても「特定店舗の営業継続のため、さらに補助金を出すわけにもいかない」(副町長)との立場だとか。

「税を投じても経営が成り立たない」ということは?

正直なところ、記事を読んでいると、なんだかよくわからない点もいくつかあります。

「近隣店舗との競合」とありますが、「生鮮食品を扱うスーパーは(近隣では)この店しかない」はずなのに、その状態でなぜ「競合」が生じるのか、あるいは記事の中で(この店舗が閉店しても)町内には生鮮食品を取り扱うスーパーがもう1店舗営業しているとの記述もあるなど、状況が今ひとつ見えてきません。

また、コロナ禍でも生鮮食品自体は生活に必要であるため、生鮮食品をおもに取り扱うスーパーがコロナ禍で深刻な経営難に陥るというのも、不自然に見えます。

ただ、いずれにせよ地元自治体が数年前に補助金を出してまで営業を続けたスーパーが閉店に追い込まれたことで、地元で暮らす高齢者らが不便を被っている、ということがこの記事の要点なのだと思いますし、そうであるならば、人口減少時代かつ高齢化時代における過疎地での生活の不便さに関する問題提起でもあります。

正直、店舗改修費用を数千万円レベルで公費により負担しているなかで、それでも経営が上手くいかないというのはその運営会社の経営の問題なのかもしれないのですが、ただ、生鮮食品を取り扱うスーパーが閉店してしまうと、やはり地元民には不便を与えます。

とりわけ、自分で自動車の運転ができる人ならば、まだ「ほかの店舗に行く」という選択肢があるかもしれませんが、徒歩などでしか買い物に行けない人の場合は、やはりかなり不便でしょう。

もっとも、記事によると自治体側はこのスーパーについて、「街の中心部になくてはならない存在」としているそうですが、税金を投じても経営が上手くいかないということは、結局のところ、そもそもこの地域に生鮮食品店に対する需要がなかったのではないか、といった可能性はありそうです。

生活圏が徒歩で成り立つというのはそれ自体が好条件

いずれにせよ、スーパーなどの小売店は、生活に必要なインフラ産業のひとつであり、こうしたインフラ事業がビジネスとして成り立っていないということは、残念ながら、そうした地域が生活圏として成り立たなくなっているという可能性を示唆しています。

もともと採算性が低いなか、もしもさらに税金を投入してスーパー事業を維持しようとしても、結果的には税金を湯水のように使うことになりかねないのだとしたら、本末転倒でもあります。

もっとも、この記事に掲載されている店舗名をもとに、実際に地図で検索してみると、4~5㎞程離れた場所に生鮮食品スーパーなどがいくつかあるようですので、補助金を投入するくらいなら、この地区から最寄りのスーパーまでのコミュニティバスなどを運行するなどの事業を助成した方が効率的かもしれません。

いずれにせよ、高齢化と働き手不足が進むなかで、地域によってはこの信濃毎日新聞の記事にみられるような「生活圏自体が成り立たない」という事例がこれから急速に増えてくる可能性があります。

そういえば、著者自身の高齢の縁戚も、とある地方都市に暮らしています。

高台の見晴らしの良い場所にあり、晴れた日には街や海が見え、夜景も素晴らしいというご自慢の豪邸なのですが、現在は独り暮らしをしており、やはり個人的には気がかりです。

もし経済的な事情が許すならば、買い手がつくうちにその豪邸を処分して、平野部に降りてきてほしいと思いますし、可能なら「サ高住」(サービス付き高齢者住宅)にでも入居してほしいという気持ちもあるのですが、自分自身の親ではないため、あまり差し出がましいことを言うべきでもありません。

悩ましい問題ですね。

徒歩で生活が成り立つ地域は貴重

いずれにせよ、生活圏が成り立たなくなるような地方が増えてくると、東京都内のように人口稠密(ちょうみつ)で比較的利便性の高い地域にますます人々が集まってくるという可能性は、それなりに高いように思えるのです。

つまり、東京都(とりわけ23区内)などのように、たいていの場合、生活圏が徒歩で成り立っているという地域は、やはり貴重です。

高齢化が進み、日本各地で生活圏の縮小が発生する可能性が高いとみられるなか、今後人々は利便性の高い東京都市圏を目指す動きを強めていくように思えるのですが、いかがでしょうか?

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

徒歩で生活ができる街に住む場合は、生活をにかかるコストをお金で賄うということになりますね。平時は快適ですが、一旦物流が止まると全てのものが手に入りにくくなります。災害時や戦争時にお年寄りが生き延びられる社会であればいいのですが。ちょっと不安です。

一方、自給自足に近い地方はその逆で、平時はなんだかんだ不安ですが、緊急時に強い。戦争時には疎開を受け入れたり、現在のロシアの庶民もそれに近い暮らしかも。

完全な自給自足は無理としても、どこかにセーフティマージンを残しておきたいところですね。

田舎のじいちゃんの家がそれに近い感覚ですかね。

長野県農村民としては、理解と違和感とが同居するナントモな記事ですが、まぁシナの毎日新聞のクオリティなので……真摯な問題提起ならもっと詳細に取材し経緯を追い続け展望も示せという感で、この程度の記事内容では「とにかく煙を立てろ」というだけの姿勢に映りますが、さておき。

感覚がわからないであろう都市部の方への情報補強として。

・Aコープは既にはある程度は利益を度外視して運営している店舗が少なくない数存在します。

・”全く利益はあがらないが徒歩圏内での買い物を実現”させている店舗では、月の半分程度の営業にとどめているものもあります。フラっと立ち寄っても閉まっています。店舗自体もコンビニ程度の面積で最低限の品揃えです。

・当方など農業で成立している程度の地域でも、「今度からは5km先の市街地スーパーに車で行かなきゃ……」という嘆きは「田舎エアプか?」と思う程度には、5km先に買い物へ行くのは普通の事です。5kmは「ちょっと行ってくら」の距離です。

・なので5km先市街地の基幹店舗と各町村の支店舗が”近隣との競合”と言えなくはありません。安売りがあれば遠い方を選択していたという方は多いはずです。

大きく見れば「需要が無い」が少数の特定個人には「無くては困る」という相反する性質が成立するものなので、サービス側がどこかで線引・割切するか、生活者側の生活形態の移行が必要になりますね。「町に無くてはならない存在」という表現は主語デカです。

また、郵便事業や運送会社なども、こういった地域へのサービスでは利益は出にくいでしょうから、地域貢献として請け負っている面が大きいと思われます。ピザ屋なんかは圏外ですね。

首都圏それも”国電”区間や大手私鉄沿線だと5kmも離れていれば隣町・日常生活の生活圏が違うという感覚ですが、地方の小都市では5km位ならひとつの生活圏内と思います。

高校卒業まで人口5万人の町に住んでいましたが、徒歩と自転車しかなかった中高生当時の感覚でも「”市内”に住んでいても2km3kmは当たり前、ちょっと郊外に住んでいれば5km位はいっちゃうよね」といったところです。

当該記事はスーパーマーケット閉店の話ですが、それより前、30~40年位前には、もっと商圏の小さい個人商店(いわゆる「よろず屋」)が店を畳んでいました。べつに自分の実家近辺に限ったことではないと思っていますが、そのときは問題にならなかったのでしょうかね…

もっとも、マスコミ屋さんに話を持ってくるのは、何か困った・不安がある・不満を抱えているひとが殆どと思われます。(「今オレは猛烈にハッピーだ」とタレこむ一般民間人はいないでしょう。)

それを受ける側も「社会に対し問題提起するぞ」「困った人の役に立ちたい」の意識で記事にすることで、『実は大半の人はそれほど切実でない』事案をことさら大きく取り上げてしまう、個人の感想を呟いただけだったのが態々『ノイジーマイノリティ』に仕立てあげられてしまうこともありそうです。

>5kmは「ちょっと行ってくら」の距離です。

やっぱりね。

本文には敢えて書きませんでしたが地方だと自動車がないと生活が成り立たないわけだし、やっぱり該当する記事の記載って不自然ですよね。

お二方の御指摘を肯定・補強する形になります。

「急で驚いた」「何とか続けられないか」という記載ですが、新聞記事で殊更に取り上げると如何にも「住民の絶望、弱者の切り捨て、現代日本社会はどうなってしまったのだ、行政のなんと無力なこと……云々」といった小見出しが踊りそうなおおごとに見えますが。多分これ、勿論捏造などではないでしょうが、

「続けてくれねーとちょい面倒くせーな。どうにかならん?ならん。あそう。まぁそうだろね。」

くらいの会話の可能性があります。何故そんな邪推を?と言われれば、実際に当方がそうだったからというだけのことです。人口ぼちぼち財政的にマシな農業立村ですら、もう数年前に集落内小規模店舗の廃止は既にありました(理由:儲からんから)。そして通知そのものは当然急ですし、公告や説明会で一応は協議が行われるものの、採算が取れない以上は誰もどうしようもなく、上記の反応を経て日常に戻りました。日に数本のバスは循環しています。

御高齢で自身で車を出せない方や足の悪い方が絶望したりしているかというと、隣家や親戚に買い物を頼んだり、宅配サービスを利用したり。都会より遥かに共助意識はあります。というかそういう方はそもそも近隣店舗があった時でもその買い出しすら出来ないので既に共助で生活されており、あんま影響ないという……あと前述のように品揃えがイマイチすぎて利用しない人も多く(そもそもだからこそ採算取れない)、やっぱりあんま影響が……併設のJASSがなくなったことで、トラクター給油が面倒になったくらい。

無医村問題のようなノリとはちょっと違います。信毎さんは松本市(20万規模中核市)本社かと思いましたが、まぁなんというか……距離を感じますね、色んな意味で。まぁ本件でこういう地域もあるよって周知くらいの役には立ったか。

でも追跡取材、その後を追う記事は書かれないって賭けても良い。

いつも楽しみに拝読しております。

以前のコメントで、親子二世代の全国転勤サラリーマンで今は都区内駅徒歩圏の築古低層の分譲マンションに住んでいると書いたものです。昨年から娘がドイツへ留学し、お世話になるホストファミリーのお宅は日本で言うと仙台か広島くらいの規模の街の郊外だったようです。買物や銀行など何をするにもホストマザーにお願いして車で出かけることが必要で、結構なストレスになっているみたいです。電車も含め当たり前だった自宅周辺の環境がいかに便利だったか、留学して再認識したようです。

十数年前から同じような環境のマンションへの投資もしていて、テナントさんはすぐに埋まりますし価格も大きく上昇しています。少し上の団塊世代で年金破綻と散々脅かされた世代の自衛策ですが、人手不足からか定年したのに未だ働いていて、もらうどころかまだ年金保険料を払っている状況です。少々過剰防衛だったかもしれませんね。

都区内駅徒歩圏築古中低層物件。

これぞまさに最強のキーワード。

もちろん、物件によっては修積が不十分だったり、住民の民度が低くてゴミが散乱してたり、といったケースもあるようなので要注意ですが。

ちなみに都心だと住宅用のみならずSOHO需要も底堅いのでなおさらおススメです。

ご返信ありがとうございます。

築古中古マンションでヤバいのは、管理会社が広島のGK社と新宿のNH社の物件ですね。両社とも安値受注して手抜管理なので、内見すると共用部分の汚さですぐ分かります。もちろん修繕積立金は大幅不足です。

公共交通機関であれ自転車であれマイカーであれ車椅子であれ、”ご厚意”に頼らず自分の意志で移動して、モノや情報をインプット/アウトプットできることの価値は大きいと思います。

もっとも、それを「交通権」だの「移動する権利」などと名付けると、途端に胡散臭くなるのですが…

スーパー閉店は、地元での食料調達が出来なくなった、ということですから、問題は大きいように思えます。食料基地が消えてしまったと考えても差し支えない。

長野県は豪雪地帯の一つに数えられておりますが、今年発生した何日にも渡るような大雪に遭遇した場合は近隣への移動もままならなくなります。その様な場合、食料基地を失った当該地域は危機的な状況に陥るものと思われます。

また、当該地域では飲食関連業もあるでしょうから、地元で材料(食料)が調達出来なくなると、調達の移動の為にかかる費用が嵩むことにも繋がります。商品価格への費用の転嫁が可能であるとも思えません。

何れにしても、当該地域の安全保障の観点から存続が望ましいのではないかと思います。

差し当たっては、規模の縮小と運営権の譲渡若しくは売却あたりでしょうか。

或は、目を付けた外資(支那企業)あたりが買収に動くのかもしれませんが・・

正 稠密(ちゅうみつ)

誤 稠密(ちょうみつ)

珍しいですね

あっ…