中東・ロシアと日本とのつながり

たまには日本から遠く離れた地の話題をお届けしたいと思います。本日は中東とロシアに関する話題です。

目次

日本は離れた地域にも関心を!

昨日、ドナルド・トランプ米大統領が、エルサレムをイスラエルの首都と認めると宣言しました。

これは国際的にみると大ニュースですが、日本から遠く離れた中近東の話題であり、多くの人にとっては、「何のことかよく分からない」と思ってしまうことでしょう。

こうした中、本日は私が以前から温めていたロシアに関する話題とともに、「日本から離れた国」の話題を、北朝鮮問題と絡めて議論してみたいと思います。

中東情勢とシェール革命

またしてもトランプ・サプライズ

ドナルド・トランプ米大統領が日本時間の昨日、エルサレムをイスラエルの首都と認め、米大使館を移転すると宣言しました。

Trump Tells Arab Leaders U.S. Will Move Embassy to Jerusalem(米国時間2017/12/05(火) 22:56付=日本時間2017/12/06(水) 11:56付 WSJオンラインより)

Donald Trump plans to recognise Jerusalem as Israeli capital(2017/12/06付 FTオンラインより)

このニュースについては、わが国を含め、すでに複数のメディアが取り上げていますが、米ウォールストリートジャーナル(WSJ)や英フィナンシャル・タイムス(FT)を含めた英米のメディアは大々的に報じています。

トランプ大統領のこの宣言に対し、パレスチナ自治政府を含めたアラブ諸国は、これに対して一斉に反発。しかし、トランプ政権側は、エルサレムがイスラエルの首都であるという実態に合わせることが重要であるとして、これを実現する構えです。

FTはある米国政府高官の話として、

The senior administration officials said the president viewed the move as recognition of a reality that the city was the seat of the Israeli government. (意訳「トランプ大統領はエルサレムが実態としてイスラエル政府の所在地であると認識していると、政府高官は明らかにした」)

などとしており、アラブ諸国の反発にも関わらず、これを強行する構えです。

私たち日本人からすれば、日本から遠く離れたイスラエルの首都が、エルサレムだろうがテルアビブだろうが、どうだって良いと思ってしまうかもしれません。

しかし、アラブ諸国からすれば、これは非常に重要な問題です。

というよりも、エルサレムを含めたイスラエルそのものの存在が、アラブ諸国にとっては非常に神経を尖らせる問題です。

そもそもイスラエル建国とともに発生した第一次中東戦争の結果、1949年にエルサレムは東西に分断され、東エルサレムをヨルダンが、西エルサレムをイスラエルが支配することとなりましたが、1967年の第三次中東戦争の結果、現在に至るまで、東エルサレムをイスラエルが実効支配しています。

ただ、国際社会は東エルサレムをイスラエル領として認めておらず、また、パレスチナ自治政府は東エルサレムを自身の「首都」だと宣言しています(ただし支配はしていません)。

こうした微妙な政治的関係に配慮し、諸外国はテルアビブに在イスラエル大使館を置いており、これはわが国も同様です。

米国では1995年の時点で、すでに議会は米国大使館をエルサレムに移すことを求めていましたが、法律の中で米国大統領にその拒否権を与えており、歴代政権はこの拒否権を使って、大使館をテルアビブに置いたままにしていました。

WSJによると、今回の措置について、トランプ氏はサウジアラビアのサルマン国王をはじめとするアラブ諸国の首脳に電話を掛けて事情を説明したとしているものの、サルマン国王は「今回の措置は受け入れられない」と猛反発しています。

シェールガス革命と中東の重要性の低下

ではどうして、トランプ政権はアラブ諸国の反発を覚悟で、このような措置に踏み切ったのでしょうか?

これには諸説あろうかと思いますが、一番わかりやすい説明は、「シェールガス革命」でしょう。

米国の歴代政権は、石油を戦略物資と位置付け、米国内で産出する石油については長年、禁輸措置を取るとともに、中東で産出される石油については米国としても重大な利害を持ってきました。

当然、世界最大の産油国であるサウジアラビアを筆頭に、中東のアラブ諸国と米国は常に密接な関係を有して来ました。

また、米国はこの地域の産油国で、米国の利害に反する国に対しては、徹底した制裁を続けて来ました。たとえば、イランは1979年に発生した革命以降、米国と国交を断絶してしまいましたが、そのイランに対しては、資産凍結措置をはじめとする様々な制裁を加えています。

ただ、イランなどの例外を除けば、米国は常に、中東に対して気を使ってきました。

たとえば、米国は世界に対しては「民主主義が素晴らしい」などと言い募るくせに、サウジアラビアのような前近代的独裁国家に対しては、その体制を変革せず、むしろ積極的に放置しているきらいがあります。

米国としては中東と密接な関係を持ちつつ、さらには中東諸国を過度に刺激しないようにしながら、うまくこれらの地域との外交を管理して来たのです。

ということは、石油が必要なくなれば、米国にとっては中東の重要性も低下して来るのです。

そこで、よく出てくるキーワードが、「シェールガス革命」です。これは、テクノロジーの変革により、「シェール層」からの石油や天然ガスの抽出が可能になったことで、米国が世界最大の産油国に躍り出たことをさします。

さらに、米国は2015年末以降、約40年続いた石油輸出禁止規制を解除。石油輸出国としてもじわじわ存在感を高めている状況にあります。

実際、米国産の石油が市場に出てくるためでしょうか、ここ数年、原油価格は低迷。バレルあたり40~60ドル(北海ブレントやWTIなど)を行き来する展開となっています。2000年代、「中国が石油を爆飲みする」と言われていた頃には、一時、バレルあたり100ドルを大きく超えている局面もありましたが、2010年代にシェールガス革命が急速に進展したせいか、世界的な原油安が常態化しているのです。

このように考えていけば、米国がなぜ、中東・アラブ諸国への政治的配慮を止めつつあるのか、その理由の一端が浮かび上がってくるのです。

米国の戦略シフトは世界レベル

もちろん、米国でシェールガス革命が進行しているとはいえ、中東は依然として、世界最大の産油地帯です。これに加えて、ISILなどのテロ組織が暗躍する地域でもあり、世界の火薬庫でもあります。

このため、米国が中東地域への関心を失うことはありません。

ただ、米国が中東地域への配慮を少しずつ緩めていることは事実でしょう。米国外交がイスラエルとアラブ諸国との間で、微妙なバランスを取ってきたことは事実ですが、今回のトランプ氏の決断は、その振り子がややイスラエルに傾いていることを象徴しています。

それと同時に、米軍の戦争遂行能力が、前任のオバマ政権下で、かなり低下したという事実についても、無視してはなりません。

米国はそれこそ全世界に部隊を派遣していますが、その駐留コストも賄えなくなりつつあるのです。

当然、中東、欧州、アフリカ、南米などのうち、米国にとって戦略的重要性が低い地域については比重を低め、その分、戦略的重要性が高い地域に兵力を集中する必要があります。

私は今回のトランプ政権の措置が、米国の中東への配慮が低下したことの象徴だと感じ取っています。そして、米国の中東に対する相対的関心の低下は、米国が「ある地域」に、より特化するための布石と見るべきでしょう。

その「ある地域」とは、言うまでもありません。

米国の覇権を脅かそうとする国がある地域―短期的には北朝鮮であり、そして中・長期的には、中国です。

これからの米国の外交的関心は、中東ではなく東アジアに移ってくると見るべきでしょう。

中東情勢が日本にとって重要な理由

ひるがえって、わが国ではイスラエルや中東と聞けば、実に遠い外国の話だと思ってしまうでしょう。

このことは、一面では事実ですが、それと同時に、日本にとって「全く無関係な話」でもありません。

たとえば、中東は産油地帯であり、日本にとっては最大のエネルギー供給源でもありますし、軍事的に見ても、米国が中東を重視するか、東アジアを重視するかという観点からは、日本の利害にも直結します。

しかし、それだけではありません。日本にとっての安全保障上の最大の脅威である北朝鮮を牽制するうえで、中東との関係は極めて重要なのです。

たとえば、日本の河野太郎外務大臣は8月、中東諸国を歴訪しました。私の理解では、河野外相の中東歴訪の目的は、中東との戦略的な関係の構築にあったと見ていますが、それと同時に河野外相は、「北朝鮮出身の労働者を中東から追い出す」という、日本ではほとんど報じられていない重大な成果も上げています。

さらにいえば、北朝鮮が核兵器を開発している大きな目的の1つは、実は、中東をはじめとする軍事的な紛争地帯に、武器を売却するためです。

北朝鮮とイランが密接につながっていることは、いまさら指摘するまでもありません。しかし、中東には他にも、北朝鮮製の武器を欲しがる国は、いくらでもあるのです。

いや、国だけではありません。

もしも北朝鮮が核兵器の小型化に成功すれば、ISIL、アルカイーダを含めた中東のテロ組織が重大な関心を示すでしょう。

あるいは、米国が北朝鮮の核保有を容認すれば、ヨルダン、パレスチナ、イラン、サウジアラビア、シリアなどが、一斉に核武装に関心を示すかもしれません。

その意味で、日本が直接、中東と対話のチャネルを持つことは、日本の安全保障にも直結する、重大な成果を上げることにつながるのです。私は、こうした動きについては全面的に歓迎したいと思います。

悪なる国・ロシア

東西に長いロシアとイスラムの意外な関係

ところで、北朝鮮や中東の問題を議論するうえで、必ず出てくる「共通の国」があります。

それは、ロシアです。

地図を広げてみればわかりますが、ロシアはヨーロッパからアジアにまたがる広大な国です。旧ソ連時代には、米国と世界を二分する、「東側世界」の盟主でした。しかし、1990年代のソ連崩壊と、それに伴う自由化・民主化により、ロシアはいったん、西側諸国と同様の自由・民主主義社会になりました。

ところが、ボリス・エリツィン政権下で、1990年代を通じてロシア経済はボロボロになりました。

2000年にウラジミル・プーチン氏が大統領に就任するや、エリツィン政権下で跋扈していた新興財閥を次々と粛清。ロシア国民の圧倒的な支持を受け、いまやプーチン氏は事実上、独裁状態にあります。

さらに、ロシアは地政学的に見て、大西洋や太平洋に出るための不凍港に乏しいという側面があります。

(※余談ですが、第二次世界大戦末期、日本から不当に奪った千島列島は、そんなロシアにとって、数少ない、太平洋に直接面した地域であり、その意味でもロシアが千島列島を日本に返すことはあり得ないのです。)

つまり、ロシアは広大な国土を持つ割には、外洋に進出するための港湾にも乏しく、しかも陸上で多くの国と接している、という特徴があるのです。

そうなってくれば、ロシアは陸上で接している国・地域(北欧、EU諸国、トルコ、中近東諸国、中国、モンゴル、北朝鮮)との関係に、重大な関心を持たざるを得ないのです。

そんなプーチン氏は北大西洋条約機構(NATO)との対決姿勢を打ち出すとともに、中近東にも強い関心を払ってきました。というのも、ロシア南部はイスラム系民族が常に独立運動を繰り広げているからであり、プーチン氏にとって、これらの民族の独立を許せば、ロシアという国が空中分解しかねないという脅威を感じているからです。

モノカルチャー経済

私たち日本人がロシアを眺めれば、「大きな国だ」という印象しか持たないかもしれませんが、国土の大部分がシベリアのツンドラ地帯の荒れ地で使い物にならず、石油や天然ガスを輸出して経済を成り立たせているものの、東シベリアの広大な資源については手つかずのままです。

プーチン氏は2000年に就任して以来、確かにエリツィン政権下の腐敗を一掃したという功績はあるでしょう。しかし、経済面での功績は、あくまでも新興財閥に私物化されていた旧国有財産を適正化したということに過ぎず、ロシアが石油輸出に依存した経済であるという事実は変わりません。

ということは、原油価格が下落すれば、ロシア経済も大きな打撃を受ける、ということです。

先ほど、米国がシェールガス革命を進行させている話を紹介しましたが、これは同時に、ロシアにとって大きな打撃を与えるものでもあります。

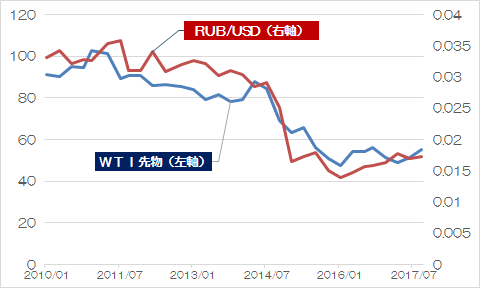

実際、ロシアの通貨・ルーブルの価値は、原油価格とかなり密接な関係を持っています(図表)。

図表 米ドル・ルーブル相場と原油価格の相関

(【出所】著者作成。なお、原油とはWTI先物(バレル/ドル)、RUB/USDとは1ルーブルあたりの米ドルの為替相場)

なお、相関係数を計算すると、約95%であり、これは極めて高い相関性がある、ということです。

ということは、米国が進めるシェールガス革命は、そのままロシアにとって自国経済の首を絞めることになるのです。

ウクライナ危機とロシア

現代のロシアについて議論する際には、ウクライナ問題について避けて通ることはできません。

ウクライナ問題とは、ウクライナ領だったクリミア半島とセヴァストポリ市を、ロシアが2014年3月に、自国に編入したことです。

ウクライナは歴代大統領が親ロシア派、親EU派の間を行ったり来たりしており、2014年2月には、ヤヌコビッチ前大統領が事実上のクーデターにより追放され、ロシアに亡命しています。

ただ、クリミア半島とセヴァストポリ市は、いずれもロシアにとっては重要な黒海艦隊の所在地であり、また、ロシア系住民が大多数を占める地域でもあります。ロシアにとっては、旧ソ連時代にウクライナに編入されたこと自体が不当なものであり、それを取り返して何が悪い、という立場で一貫しています。

ところが、このヤヌコビッチ前大統領の亡命受け入れと、クリミア半島などの併合を巡り、EU、米国はロシアに対して激怒。プーチン大統領はG8首脳会合から追放され、現在に至ります。

しかも、ロシアはウクライナ問題に関連し、おもにEUから経済制裁を食らったままの状況にあります。

ただでさえ原油に依存したモノカルチャー経済であるロシアにとっては、こうした状況は非常に困ったものです。というのも、原油価格は低迷しており、西側諸国からの投資も滞っていて、国民生活は困窮の度合いを深めているからです。

ロシアが北朝鮮に肩入れするわけ

そのように考えていけば、ロシアが北朝鮮に「肩入れ」する理由も、ある程度、理解できます。

それは、ウクライナ問題に伴う西側諸国からの経済制裁を解除してもらうための、足掛かりにこの問題を利用する、ということです。

北朝鮮が核・ミサイル開発を続けていることは事実ですが、それを続けることで、ロシアとしては、米国が近いうちに北朝鮮攻撃に踏み切らざるを得なくなるという算段を付けているのではないでしょうか?

こうした中、ロシアが仲介する形で、金正恩(きん・しょうおん)の亡命を受け入れ、北朝鮮の体制変革を実現することで、米国や日本に対して恩を売ることができれば、ウクライナ問題に伴うロシア制裁の解除も視野に入るという計算です。

おそらく、この見方は、さほど大きく外れているものではないでしょう。

なぜロシアは「悪なる国」なのか?

ただ、ロシアが置かれた難しい環境については理解しますが、同国が行っていることは、明らかに「人類に対する背任」です。

そもそも、ロシアは単一国として、その大きな国土を維持できるだけ国力がある国ではありません。あの広大な(そして不毛な)大地を国土として維持するがために、かなりの無理を行っており、そのしわ寄せが、北朝鮮の核開発問題などとして露呈しているだけのことなのです。

実際、北朝鮮が核開発を進め、核の小型化に成功すれば、チェチェン独立勢力が大枚をはたいて北朝鮮から小型核を購入し、それをモスクワの赤の広場で炸裂させることだって、現実にはあり得るのです。

ロシアが北朝鮮の核開発を裏で支援していることは明らかですが、それは、ロシア自身、いや、人類を滅ぼすことにもなりかねないのです。

そして、私はロシアが「国としての適正規模」にまで縮むことを、強く支持したいと思います。

ロシアの人口は約1.4億人だそうですが、国土として維持するに相応しいのは、せいぜいモスクワとサンクトペテルブルク、およびその周辺地域でしょう。東シベリアの大部分については、国土として維持すること自体、かなりの無理があります。

さらに、ロシア南部の少数民族(とくにイスラム系少数民族)に対しては、独立を認めざるを得ない時が来るでしょう。

これらの地域を強引に領土として抑え込んでいることで、ロシア自体の治安が悪化しますし、独立運動を弾圧することを通じて、国力も削がれます。

ロシアとは人類史上最悪の人造国家たるソ連の後継国家です。ソ連時代の国土面積の70%以上をいまだに保持していること自体、かなりの無理があるのです。

世界はつながっている!

以上、本日は普段と趣向を変え、やや取り留めもない話題を2つほど紹介しました。

私は新宿の片隅で、吹けば飛ぶような中小企業を経営するビジネスマンの1人に過ぎませんが、マーケット関係者の端くれとして、英米メディアを日常的に目にしている人間でもあります。

私が情報源としているメディアは、世界の中では必ずしも公正中立とはいえない英語圏のものが中心ですが、これに国際決済銀行(BIS)や国際通貨基金(IMF)、国連などが公表する客観的なデータを組み合わせることで、ビジネスマンならではの手法で、独自の見方が提供できるのではないかと考えています。

いずれにせよ、中東、ロシア、あるいは石油など、他のメディアではそれほど扱わないような話題についても、積極的に触れていきたいと考えていますので、どうか今後ともご期待ください。

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

めがねのおやじ へ返信する コメントをキャンセル

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

< 毎日の更新ありがとうございます。

< ロシアは灰色熊とかいわれますが、欧州人からみたら昔から貧しい、やぼったい、着るものもセンスのない国だと言われてました。国もガタイは大きいが中身がスッカラカン、というか帝政ロシア時代から猜疑心の強い王朝あるいは国民性ですが、戦前は魚介類、毛皮などを日本に運んで(それも近い北海道ではなく、人の多い関東、関西で)売っていたように、民間レベルの行き来は盛んだったようです。ほんとに今の人口1億4000万人からしたら、北欧、ベラルーシ、ウクライナ、エストニア、ラトビア、カザフスタンに隣接している部分だけで十分でしょう。ウラル山脈から東側など目が行き届かない。ロシアの南側の小民族や東シベリアとか中央シベリア、北シベリア、サハリン・カムチャツカ国にしてちょうど良いぐらい(それらの国は独り立ちするのに多大な時間とカネが必要だし中国の背面になる国もある)。でも秘めたる天然資源の埋蔵量と発掘に伴ない、工業化も進み、住める土地も広がり、少なくとも今のロシア・モスクワ周辺ぐらいのインフラ、生活水準、経済力はもてるのではないでしょうか。ロシアがもう一度、国としてショートしたら、分割されるべきだと思います。いやできればもっと早くですが。北朝鮮をサポートし、結果として軍事力の強化と延命に大きく寄与している。北朝鮮という傀儡政権を作ったのはソ連だが、もう援助を止め、遮断しないとマトモな国はロシアを相手にしなくなる。ますます孤立化する。

< 米国の「時間はそれほどない」と報道官が言う通り、切羽詰まっているので、金カリアゲ王朝一族は、私はロシアに緊急避難でもいいと思う。あるいはスイスでも。とにかく文大統領の言うような話し合いではなく、『攻撃を受けたくないなら亡命しかない』と半ばごり押しでいいからロシアは動くべき。散々今まで北とパイプ作りして自由主義側に迷惑かけたんだからラストぐらいの手仕舞いには参加すべきだ。また、それによって欧州陣営(もちろん日本、米国もだが)からなんらかのアドバンテージを出してもいいと思います。

< トランプ大統領はエルサレムをイスラエルの首都に持ってきて、パレスチナ自治政府やアラブ諸国の反発がおきていますが、新宿会計士様言われる通り、世界の保安官をしていた米国にその力がなくなり、近未来の大敵の北朝鮮、および中国へシフトしたという事でしょう。もう米軍にかつてのように2方面作戦はできません。一つだけならまだ世界一の軍事力です。中東から北東アジアに移されたら、日本としては痛し痒し。でも今は、日本も北東アジア主眼でしょうね。もし、北が崩壊した後、正面戦線が中国になったら、米国は極東部隊に更に力を入れてくれるでしょうか?なんとも心細いですね。私はこの時こそ、自衛隊ではなく、マトモな陸海空海兵隊4軍に昇格させ、充実を図るべきと思います。GNPの2%でも構わない。

< 失礼いたしました。