科学を否定し責任を取らない=官僚とメディアの共通点

科学的知見も、自身の製造物に対する責任も拒絶する業界が、日本には少なくとも2つあります。官僚機構とマスメディアです。経済の実情を無視して強引な増税を繰り返してきた官僚機構。非科学的な記事でいたずらに社会不安を煽ってきたマスメディア。どちらも罪深い存在です。そして、一般企業ならば負うべき製造物責任を負わないで済むというのも、官僚とマスメディアの共通点ではないでしょうか。

科学は社会運営の基礎

科学こそが社会の指針となるべき

最近、X(旧ツイッター)上で見かけて感銘を受けたのが、こんな趣旨のポストです。

「意見が対立しているときに、どちらの意見が正しいかを決定する際の指針となるのが科学である」。

けだし名言です。

たとえば、「私たちが立っているこの大地は平らなのか、丸いのか」という意見の対立があったとしましょう。

ここで「大地は平らだ」と考える人たちは、「もし私たちが立っているこの大地が平らではなく、丸かったとしたら、私たちが立っている裏側の人たちは下に落ちてしまうでしょう?」と主張します。「大地平面説」の立場からすれば、「大地は丸い」とする考え方は、荒唐無稽なものでしょう。

ではなぜ、「大地は丸い」と考えている人たちが出現するのでしょうか。

これに関しては、さまざまな理由がありますが、その最たるものは、「大地が丸い」と考えた方がさまざまな自然現象を説明するうえで辻褄が合う、ということだと思われます。

たとえば、アレクサンドリアとシエネ(現在のアスワン)では、同じ日、同じ時間であっても、地面に立てた同じ長さの棒に対する影の長さが異なります。とりわけ、シエネでは夏至の日の正午にだけ、水面まで太陽が届く深井戸があり、同時点におけるアレクサンドリアでは、太陽が天頂より7.2度南に傾いていることがわかります。

ちなみにこうした角度の差と、アレクサンドリアとシエネの距離という2つの情報を用い、地球の全周を現代のメートル法に換算して46,000㎞と求めたのが、紀元前275年~194年に生きたギリシャの学者・エラトステネスです。

理論+実証により裏付けられてきた科学的知見

また、私たちの住む大地が球体である証拠は他にもあり、たとえば港から出た船を小高い丘から見下ろすと、最初に下の部分が見えなくなり、次に船の胴体が見えなくなり、最後は船の帆先が見えなくなりますが、これも私たちが立つこの大地が平面ではなく、丸いと考えなければ辻褄が合いません。

こうした「大地球体説」については、結局のところ、1519年にスペインのセビリアを出港した、フェルディナンド・マゼランが率いる艦隊が、南アメリカ大陸の(のちに「マゼラン海峡」と呼ばれることになる)海峡を通り、1522年にスペインに帰還したことによって実証されました(マゼラン自身は航海中に死亡)。

すなわち、「大地は丸い」とする説は、理論的にもそう考えなければ辻褄が合わないこと(理論的アプローチ)、及び実際にそれを証明すること(実証的アプローチ)によって証明されたわけですが、こうしたアプローチに、科学の考え方が詰まっているといえるかもしれません。

ちなみに現代の日本の社会では「大地平面説」を信じている人は少ないと思われますが、欧米などでは現代でも一定数の信者がいるようです(宗教の影響でしょうか?)。

社会の問題を解決する法学や経済学もれっきとした科学だ

いずれにせよ、科学的に見て地球が丸いことに疑いはない、というのは自然科学の話ですが、こうした科学的アプローチは、べつに自然科学だけでなく、社会科学についても当てはまります。

たとえば私人間の争いの世界だと、「法学」という名の科学の守備範囲です。

私法(日本の場合は民法や商法、会社法など)の世界でだと、私人間での所有権や契約などに関する規定がひととおり設けられています。

たとえばAさんが自宅を新築しようとして建設会社のB社と契約を取り交わしたものの、B社が建設したAさんの自宅が施工不良のために住宅としての用をなさないような場合、AさんがB社に対しいかなる損害賠償を請求し得るかは、契約書と法律などに基づいて決まります。

もしAさんとB社が裁判で争う場合、両者の言い分のどちらが正しいかについては裁判所が当事者間の合意(契約書)や各種法律、商慣習、社会通念などに照らして判断しますし、一審判決に納得がいかない場合、条件次第ではそれぞれ控訴、上告することも可能です。

また、同じ社会科学のなかでも、「いかに経済を活性化させていくか」という議論については、経済学、金融論の役割でしょう。

税金を上げて財政再建を急ぐべきか、それとも多少財政が悪化しても減税を行い、経済を活性化することを優先すべきかについては、その国の経済が置かれている諸条件――とりわけ資金循環構造や産業構造、インフレ率や失業率、イールドカーブの状況など――に照らし、あくまでも科学的に判断しなければなりません。

実際、中央銀行の金融政策(とくに政策金利やマネー供給量など)については、インフレ率や失業率などをにらみながら最適な水準が決定されるというのが主要国の一般的な考え方ですし、金融政策のかじ取りを間違えると、失業者が街にあふれることもあります。

科学をないがしろにする社会には破滅が待っている

同様に、最近話題の「地球環境の保全」に関しても、科学的なアプローチが必要です。

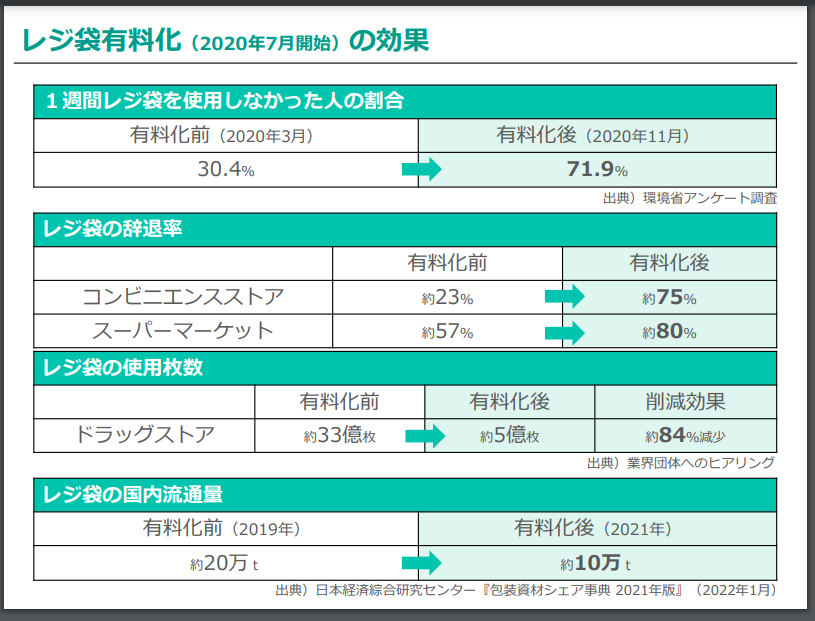

たとえばレジ袋を有料化すれば、そのことによりレジ袋の需要がどれほど減り、地球温暖化ガスの排出量などが何トン減る見込みなのかを定量的に示す必要があったはずですし、現実にレジ袋有料化を実施して以降、政策が狙い通りの効果を上げているのかを数量的に検証する必要があります。

(※なお、レジ袋有料化については、このすぐあとにもう1回触れます。)

すなわち、この社会はすべて「科学」に従って運営しなければなりません。ここでいう「科学」とは、物理学、化学、生物学といった自然科学のことだけでなく、法学、政治学、経済学などの社会科学を含めた広範囲なものをさします。

そして、科学をないがしろにする社会には、最悪の場合、破滅が待っています。

著者自身の予想ですが、とある独裁国家で深刻化していた飢饉・栄養失調も、経済制裁だけでなく、国を挙げて、独裁者のその場の思い付きで指示した、科学を無視したデタラメな農法を採用したことの影響も大きいのではないでしょうか。

高学歴集団が暴走したオウム真理教事件

ただ、この「科学を無視する集団」は、ときとして、高学歴な者たちを集めているはずの組織でも発生することがあります。

たとえば1995年の地下鉄サリン事件などで日本のみならず全世界を震撼させたカルト集団「オウム真理教」のケースでは、主だった教団幹部が、一般には「難関大学」と呼ばれる大学を卒業しているなど、高い学歴を有していたことが有名な話です。

一般に「高学歴」で「頭が良い」とされるはずの人たちが、いったいなぜ、あのようなカルト宗教に身を沈めたのかについては、正直、ひとつの重要な研究テーマとなり得るものでしょう。

しかし、著者自身の考えですが、組織を構成する個々人がいかに秀才であったとしても、そのような人たちが集まった組織・集団が優秀であるとは限りません。

いや、むしろ、組織内での風土次第では、「日本で最も高学歴な集団」であるはずの官庁で、その官庁の利権を拡大することが自己目的化し、「日本経済の成長を促進する」、「日本の安全保障をしっかり守る」などの重要な目的が無視されるケースもあります。

これについては極めて厳しい検証が必要であることは間違いありません。

製造物責任と官僚・メディア

メーカーが製造物責任を負う時代

さて、この「科学的アプローチ」という視点とともに知っておくべきが、「製造物責任」という考え方です。

この「製造物責任」とは、自身が製造した製品の品質が悪かったことなどに基づいて他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任がある、とするもので、日本では1994年(平成6年)に施行された『製造物責任法』という法律でこの製造物責任の考え方が規定されています。

ちなみにこの法律、「製造物責任」を意味する英語の “Product Liability” を略して「PL法」などと呼ばれていますが、このPL法の特徴のひとつは、「立証責任の転換」にあります。

民法のルール上、ある消費者がある会社の製品を使って損害が生じたとしても、「その製品に問題があった」と立証する責任は、消費者の側にあります。しかし、消費者は製品の専門知識に疎いわけですし、消費者の側から積極的に、「メーカーの側に過失があった」と証明することは、ときとして困難です。

そこで、PL法では、メーカー側が次の点を証明した場合には損害賠償責任を負わないこととしています(PL法第4条)。

- ①当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。

- ②当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

科学的知見を無視できないメーカー

ひらたくいえば、メーカー側が「自分たちの側に過失がない」ということを積極的な証拠によって証明したときにしか免責されない(=その証明ができなければ損害賠償責任を負う)、ということです。

これによって、一般消費者の救済は、かなり容易になりました。

現在、メーカーは商品や製品に欠陥があれば、積極的にその事実を公表していますし、また、ケースによってはリコールも積極的に行っています。なにより、どうすれば事故が生じないかを真剣に議論するようになりましたし、何らかの不正が発覚した場合には、メーカーとしてはかなり厳正な対応を講じるようになっているようです。

こうしたなかで、ダイハツ工業株式会社が車両の安全性を確認する衝突試験を巡り、現在生産しているほぼすべての車種で不正が行われていたことが第三者委員会の調査報告で明らかになったと報じられています。たとえば朝日新聞の次の記事などが参考になるでしょう。

ダイハツ、現行車のほぼすべてで不正 国内外の全車種を出荷停止へ

―――2023年12月20日 10時35分付 朝日新聞デジタル日本語版より

とりあえず、現時点において、すべての車種の安全性能に問題があるのかどうかを軽々しく断言することについては避けたいとは思いますが、安全性確認試験で不正が行われていたというのは言語道断であり、ダイハツは今後、消費者の信頼回復に努める必要があることはいうまでもありません。

官僚機構は科学的知見を拒絶し、製造物責任を負わない

ところで、この製造物責任を負わないことで有名な、そして科学的知見を無視・拒否することでも有名な業界が、日本には少なくとも2つあります。

そのうちのひとつが、財務省、総務省、文科省、環境省といった官僚業界です。

わかりやすいところでいえば、今から3年半前の2020年7月に断行された「レジ袋有料化」という事例があります。経産省のウェブサイトにある『2020年7月1日よりレジ袋有料化がスタートします』というページの説明によると、その問題意識と目的について、次のような趣旨の内容が記載されています。

- 廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題もある

- 私たちは、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要がある

- このような状況を踏まえ、令和2年7月1日より、全国でプラスチック製買物袋の有料化を行うこととなった

- 普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としている

…。

すなわち、経産省の説明によると、レジ袋を有料化する目的は、「レジ袋が本当に必要かを考えるとともに、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすること」にある、というのです。

なんだか、意味がよくわかりません。

レジ袋を有料化すればプラゴミが減るというのならば、それがどういうメカニズムで生じるのか、経産省や環境省の官僚はそれを「科学的に」明らかにする必要があります。

まったくもって意味不明なレジ袋有料化

しかし、レジ袋を有料化したら、それによって地球環境にどれだけ良い影響があったのかについて、包括的かつ科学的なアプローチで実施された調査報告書らしきものは、まったくと言ってよいほどありません。

環境省のウェブサイトに、「レジ袋の使用を辞退した人の割合」などに関する調査結果などが掲載されているのみですが、こんなもの、「科学的な調査」では断じてありません。

図表 環境省の意味不明の調査報告

(【出所】環境省ウェブサイト)

ちなみに「科学的」という意味では、清水化学工業株式会社のウェブサイトにある『脱プラ、脱ポリ、紙袋へ切り替えをご検討のお客様へ』というページにある、レジ袋の原材料であるポリエチレンに関する次のような事項の方が、遥かに信頼できます。

- ポリエチレンの燃焼時に発生するのは二酸化炭素と水、そして熱。ダイオキシンなどの有害物質は発生しない。ごみ処理場で焼却されれば、燃料的役割を果たし、重油などの本来燃料の削減となる。

- 石油精製時に(ポリ)エチレンは必然的にできるので、ポリエチレンを使用する方が資源の無駄がなく、エコ。ポリエチレンは石油をガソリン、重油等に精製した残り・余りもの。

- ポリ袋は薄いので、資源使用量が少量で済む。

- ポリ袋は見かけほどごみ問題にはならない。目に見えるごみの1%未満、自治体のごみのわずか0.4%。

- 繰り返し使用のエコバッグより、都度使用ポリ袋は衛生的。

- ポリ袋はリユース率が高い。例)レジ袋として使用した後ごみ袋として利用

- 自治体によってはサーマルリサイクルし、ごみ焼却燃料になり、重油燃料の使用量がその分減少し、無駄とならない。総二酸化炭素排出量は、サーマルリサイクルしても、そうしない場合と大差ない。

- ポリ袋は紙袋の70%のエネルギーで製造可能。

- ポリ袋の輸送に必要なトラックの量は、紙袋の7分の1。

- ポリ袋の製造に必要な水の量は、紙袋の25分の1。

- ポリ袋は紙袋に比べ、ごみにしてもかさばらない。

- 紙袋は再生できるものと再生できないものがある。ラミネート加工されているものや紐の種類によっては再生処理できない。

- 紙袋は森林資源を利用。

いかがでしょうか。

環境省や経産省の意味不明なポエムよりも、民間企業であるところの清水化学工業株式会社の説明の方が、遥かに科学的で合理的です。

絶対に責任を取らない官僚機構

ちなみにこのレジ袋有料化を命じたのは、国会における立法措置ではなく、『小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令』という、やたらと長ったらしい名前の省令です。

この省令を管轄しているのは財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省の4省であり、なぜか環境省の名前は入っていません。

ただ、「レジ袋を有料化せよ」とする、国民生活にも極めて深刻な影響が及ぶ命令を、私たち国民の代表者である国会を通さず、官僚機構が勝手に制定したことは、大いに問題でしょう。

そして、官僚機構は自身の製造物であるところの政省令に関し、絶対に責任を取りません。

細かいところでいえばレジ袋有料化、ちょっとしたところでいえば「Fラン大学」の乱造と温存、そして極めて罪深いところでいえば、経済の実情を無視した強引な増税の乱発であり、これらの多くは官僚らの利権拡大のために行われたものです。

もちろん、法律は国会が通していますので、形式的には、これらの政策の責任は官僚機構ではなく、国会、そしてその国会議員を選んだ私たち有権者にある、という屁理屈は成り立ちます。

しかし、たとえば財務官僚の場合、国税庁と主計局という、国家のサイフの入口と出口を同時に支配し、国税調査権という事実上の警察権力を握り、一般的な国会議員を遥かに上回る政治的権力を持ってしまっています。

また、財務省ほどではないにせよ、多くの官僚機構は政省令などをわざとわかりにくく複雑に記述することなどを通じ、法令の解釈権を事実上の利権化しており、国会議員だけでは官僚を制御し切れなくなっているというのが現在の日本の姿です。

ましてや、官僚機構はPL法の対象外です。

ちなみに当ウェブサイトで普段から「国会議員の待遇をさらに改善したうえで議員定数を2~3倍にすべきだ」と申し上げているのは、官僚らに対する私たち国民の監視の目を行き届かせる、という意味があるのです。

製造物責任を取らず、科学を否定するのはマスメディアも同じ

ただ、この「製造物責任を取らない」、「科学的アプローチを否定する」という2つの特徴を持っているのは、官僚機構だけではありません。

新聞、テレビを中心とするマスメディアもそうでしょう。

最近の事例でいえば、福島第一原発の「汚染水」騒動がその典型例です。

福島第一原発から放出されているのはそもそも「汚染水」ではなくALPS処理水であり、また、処理水に含まれているトリチウムなどの放射線量は、たとえば中国の泰山第三原発が年間に放出しているものと比べ、だいたい10分の1程度に過ぎません。

世界中の原子力施設でトリチウムなどが自然環境に放出され続けていること、それによって直接に健康被害が生じたとする科学的に信頼し得る報告がほとんどないことを踏まえると、基準値を大きく下回る放射性物質しか放出されない福島第一原発の処理水で健康被害が生じる可能性は極めて低いといえます。

「海中の汚染物質」を心配するなら、水銀被害や工場排水被害などを心配した方が合理的ではないでしょうか。

ところが、この福島第一原発の処理水を巡って、科学的知見を否定し、風評被害を積極的にばら撒いたのは、驚くことに、日本のメディアです。これにはいくつもの証拠があるのですが、代表例として次の2つの記事のみ挙げておきましょう。

科学を隠れみのにするな

―――2023年8月23日 2:00付 日本経済新聞電子版より

科学振りかざすだけではなく…増え続けるタンクを考える

―――2019年9月26日 10時02分付 朝日新聞デジタル日本語版より

なぜか絶対に責任を取らない日本のマスメディア

ちなみに新聞、テレビなどのマスコミ各社にとっての商品とは、報道される情報そのものです。

ダイハツ工業株式会社が試験不正で全車種の販売の中止を余儀なくされたことを思い出しておくと、新聞やテレビが誤った報道をしたことも、新聞社ならば新聞販売をしばらく自粛する、テレビ局ならば放送をしばらく自粛するほどの不祥事であるはず。

ところが、驚くことにマスコミ各社もPL法の対象外なのです。

このように考えていくと、官僚機構が科学的に見ても意味不明な政策をゴリ押ししてくるのも、マスメディア各社がときとして不正確な報道をしてもろくに訂正も謝罪もしないのも、すべては彼らがPL法などの責任を負わなくて済むという構図に理由が求められるのかもしれません。

このあたり、官僚もマスコミも、私たち日本国民が選んだわけではない、という共通点を持っています。

これが政治家であれば、私たち有権者には「おかしな政策を推進した議員を次の選挙で落とす」という選択肢も与えられているのですが、私たち有権者が官僚やマスコミに対し、直接の鉄槌を下す手段が限られているのは、やはり大きな問題でしょう。

警告:利権は必ず崩壊する

もっとも、古今東西の鉄則として、腐敗利権は必ず崩壊しますし、こうした法則からは、官僚やメディアも無関係ではいられません。

『【総論】崩壊始まる官僚・メディア・野党「腐敗利権」』などでも力説してきたとおり、「官僚→メディア→野党議員」という利権構造は、まずは真ん中のオールドメディアの部分から腐食が始まり、インターネットの普及により、「オールドメディアの利権」も、早ければあと10年前後のうちに息の根が止まります。

オールドメディアが崩れれば、オールドメディアを通じて世論を支配してきた官僚機構も、オールドメディアが「報道しない自由」で守ってきた野党議員らも、ドミノ倒し的に利権が崩壊するはずです。

そうならないためにも、官僚機構やメディアの皆さんは、いま一度立ち止まって考えていただきたいと思います。

かつての日本陸軍、現在の財務省や外務省、総務省、環境省、文科省、経産省といった官庁が、日本の国益のために、はたして本当に科学的知見に基づいて真摯に仕事に取り組んできたといえるのか。新聞社やテレビ局は、果たして本当に、科学的知見に基づいて客観的で公正な報道をしてきたのか。

それを自省する最後のチャンスが、いま訪れているのかもしれません(※もう手遅れかもしれませんが…)。

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

ごっこ遊び、仕事しているフリはよせ。ということですね。

某セクシー環境大臣のポエムもいろいろとあったなあ。中小の優良企業のビジョンのほうが、会社の存亡がかかっているから、よほどしっかりしている。

科学にというより事実に基づかないと言った方がしっくりきますね。

都合が悪ければ事実から目を背け、たくさんある事実の中から都合の良いものだけ見せたり、事実に基づかない言説を平然と垂れ流し嘘を恥とも思わない。そんなのがまかり通ればそ会社だろうが国だろうがどんな組織も崩壊する。

そんな滅びの道を権力と暴力で延命させてるのがお隣さんたちで、国内でも潰れた大企業や現在問題が起きてる企業もそう。日本社会全体がそんな風になってもらいたくはない。

だからこそ新宿会計士さんが事実を基にして論じることを実践し続けていることには頭が下がるばかりだ。

毎度、ばかばかしいお話を。

官僚&マスゴミ:「自分たちの村のなかの和は、科学を超越する」

誰か、笑い話だと言ってくれ。

レジ袋は、小泉進次郎が提案したものを環境省や経産省はそれを後押し(忖度)して適当にやっている。

小泉進次郎か、環境省かどちらが言い出したかはわからないが本当に愚策である。この程度のことであれば自民党は退散してほしい。

レジ袋有料化の政策決定過程を少し調べてみました。

レジ袋有料化の政策決定の直接の根拠は、環境中央審議会答申(2019.3.26)だそうです。

レジ袋に関してはプラスチック資源循環戦略小委員会で議論されたようです。

===以下資料列記===

環境中央審議会 プラスチック資源循環戦略の在り方について~プラスチック資源循環戦略(案)~(答申)

https://www.env.go.jp/press/106653.html

プラスチック資源循環戦略小委員会 中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会https://www.env.go.jp/council/03recycle/yoshi03-12.html

答申を受けた原田環境大臣会見録

https://www.env.go.jp/annai/kaiken/h31/0226.html

参考までに、その上流の建付けを。

審議会での議論設定の根拠は「第四次循環型社会形成推進基本計画」(2018.6.19閣議決定)。

https://www.env.go.jp/content/900535437.pdf

上の計画設定の設定の根拠は、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(20150925国連)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000270935.pdf

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

大変参考になったまとめ的資料:

我が国のレジ袋規制に関する動向

― プラスチック資源循環戦略の答申を受けて ― 参院調査室

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20190603077.pdf

===資料列記は以上===

小委員会の議事録をざっと見た範囲ですが(読み落としはあるかもしれません)、レジ袋削減はCO2削減ではなく海洋プラゴミ削減の文脈でした。

現状の海洋ゴミの量に対してレジ袋の影響度の程度の議論はなく、当然レジ袋を減らした場合のゴミ削減貢献度などの数値的議論もなかったようです。

審議会の答申では、レジ袋有料化の目的をこう述べています。

===

ワンウェイのプラスチック製容器包装・製品については、不必要に使用・廃棄されることのないよう、消費者に対する声かけの励行等はもとより、レジ袋の有料化義務化(無料配布禁止等)をはじめ、無償頒布を止め「価値づけ」をすること等を通じて、消費者のライフスタイル変革を促します。

また、国等が率先して周知徹底・普及啓発を行い、こうした消費者のライフスタイル変革に関する国民的理解を醸成します。

—

消費者はじめ国民各界各層の理解と連携協働の促進により、代替品が環境に与える影響を考慮しつつ、2030年までに、ワンウェイのプラスチック(容器包装等)をこれまでの努力も含め累積で25%排出抑制するよう目指します。

===

目的は消費者のライフスタイルの変革のための国民理解の醸成だそうです。消費者と国民の主語を使い分けていますが、要は国民の啓蒙でしょうか。

25%のワンウェイプラスチックを25%削減するための数字の積み上げは見つけられませんでしたので、レジ袋有料化が25%に対してどの程度寄与するのかも見えてませんでした。

こんな議論で決定された政策ですから、効果の測定といっても「レジ袋が何枚減ったか」くらいの数字しか出てこないのは納得です(納得できませんが)。

レジ袋有料化は海洋プラゴミ削減から導出された施策の一つですが、そもそも環境施策は環境負荷への影響を総合的に判断して決定すべきものではないかと思います。CO2削減や省エネルギーの観点だってあります。海洋ゴミが減る代わりにCO2が増えてもいいのか、その場合どちらが優先されるべきなのか、いろいろと疑問が出てきます。記事本文にあった清水化学の見解などを読めば、レジ袋有料化の環境負荷軽減の効果に対しては疑問を抱いてしまいます。

審議会では市民アンケートも参考にしてますけどね。(私は聞かれてませんけど)

原田大臣の会見にありますが、その年6月のG20の手土産の位置づけだったようです。

日本のプラスチックごみ削減は先行して実績をだして頑張ってきたのだそうです。それに加えてもっと頑張る姿勢を示そうとしたのがレジ袋有料化です。

この件の話とは多少ズレますが、日本がどんなに優等生として頑張っても国連の議論をリードしていると思われるNGOなどから「化石賞」を授けられてしまうのが環境の世界です。

環境省にしても外務省にしても、日本国内での国民の努力を「安売り」しない努力もしてほしいものです。

とりあえず、私の素人見解はおいといて、資料にご興味ある方はどうぞ。

リンクが壊れていたので、一部リンクを修正します。

プラスチック資源循環戦略小委員会 中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会

https://www.env.go.jp/council/03recycle/yoshi03-12.html

う〜ん ちょっとわかりづらい

かんたんに言えば

レジ袋有料化の背景

①世界2番目のプラスチック廃棄量

処理量が逼迫し、コストも増大

プラスチックごみによる海洋汚染の深刻化

②2050年、海洋プラスチックごみの重さが魚の重さを上回る

③世界の多くの国がレジ袋の規制を実

プラスチック製買物袋が本当に必要かどうか考えるきっかけとし、過剰な使用の抑制に協力いただくこと

プラスチック製買物袋を断ることで、環境問題の解決への第一歩に繋がること

レジ。有料化の意義

①レジ袋が本当に必要かどうか考える機会を提供し、マイバッグやエコバッグを持つなど、過剰な使用を抑制する習慣形成を狙うこと

②レジ袋の有料化をきっかけに(レジ袋以外のものも含めて)使い捨てプラスチックに頼った国民のライフスタイル変革を促していくこと

たとえば、マイバックを持ち歩く習慣が生まれるなど、環境のために一人ひとりのライフスタイルに変革を促すこと

レジ袋有料化はどちらか?と言えば反対です

SDGzなどヒジョ〜に胡散臭い

>レジ袋を有料化したら、それによって地球環境にどれだけ良い影響があったのかについて、包括的かつ科学的なアプローチで実施された調査報告書らしきものは、まったくと言ってよいほどありません。

この問いへの答え探しがコメントの意図でした。役所は元々何を目的にこの施策を打ったのか。それを、どこの誰だかわからない人の解説記事の二次情報ではなく、一次情報で当たってみました、と。

その答えは啓蒙。なので環境改善への効果算出などする必要もない、と言える建付けになっていると理解しました。

まあ、消費者に負担をかける割には、直接環境改善に資する効果が「?」というのもいかがなもんかと思います。

>包括的かつ科学的なアプローチで実施された調査報告書らしきものは、まったくと言ってよいほどありません。

同時期にストローの脱プラスチック化 (コンビニの)フォーク・スプーンの脱プラスチック化があったため (レジ袋有料化の)単独評価は困難かと思います

また 近年行なわれたガソリン補助金の評価をみても(62億円で博報堂へ重複委託)税の無駄遣いにしかならないと思います

世界の海洋プラスチック廃棄物の9割は、わずか10の河川から流れ込んでいる

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/07/910.php

プラスチックごみの中でレジ袋の割合は微々たるものであり、かつゴミ袋として再利用することも多い。

科学的に全く意味のない、単なる政府のお気持ち+利権のために、消費者や小売店にムダな労力とコストを強いている。

「国連で決まったからやってるだけで、環境改善に直接効果があるかどうかはわりとどうでもいい。」

環境省からこの言質を取りたいものです。

>消費者の信頼回復に努める必要

マスゴミにはその概念が元々ないから懲りもせず誤報虚報を続けられるでしょうね。

もはや遺伝子レベルの性癖としか思えません。何せ赤報隊事件で自社員に犠牲が出たにもかかわらずその二年後に例の「サンゴ落書き捏造事件」を起こすのですから。

陸軍が入って海軍が入っていないのは何故でしょう?