【総論】なぜ太陽光発電はダメで原子力こそ必要なのか

ゴールデンウィークに考えたい総論がひとつあるとしたら、現在の電力政策の課題です。安くもない再エネ賦課金を一般家庭から徴収し、電気代も高止まりさせておきながら、電力系統も不安定化しているわけですから、いったい何をやっているのかと呆れます。現実的な解決策は、再エネ賦課金制度を見直すことで、これ以上太陽光発電所(とくにメガソーラー)が増えるのを抑止するとともに、再稼働可能な原発を積極的に動かすことです。

目次

日本の電力供給の実態

日本の電力供給の実態

ゴールデンウィーク中にあらたに当ウェブサイトを訪れてくださるようになった方もいらっしゃるようです。

せっかくのGWという機会ですので、本稿では「日本の電力政策の問題点」について、これまで当ウェブサイトで説明してきた内容のなかから主要論点を抽出し、再整理してみたいと思います。

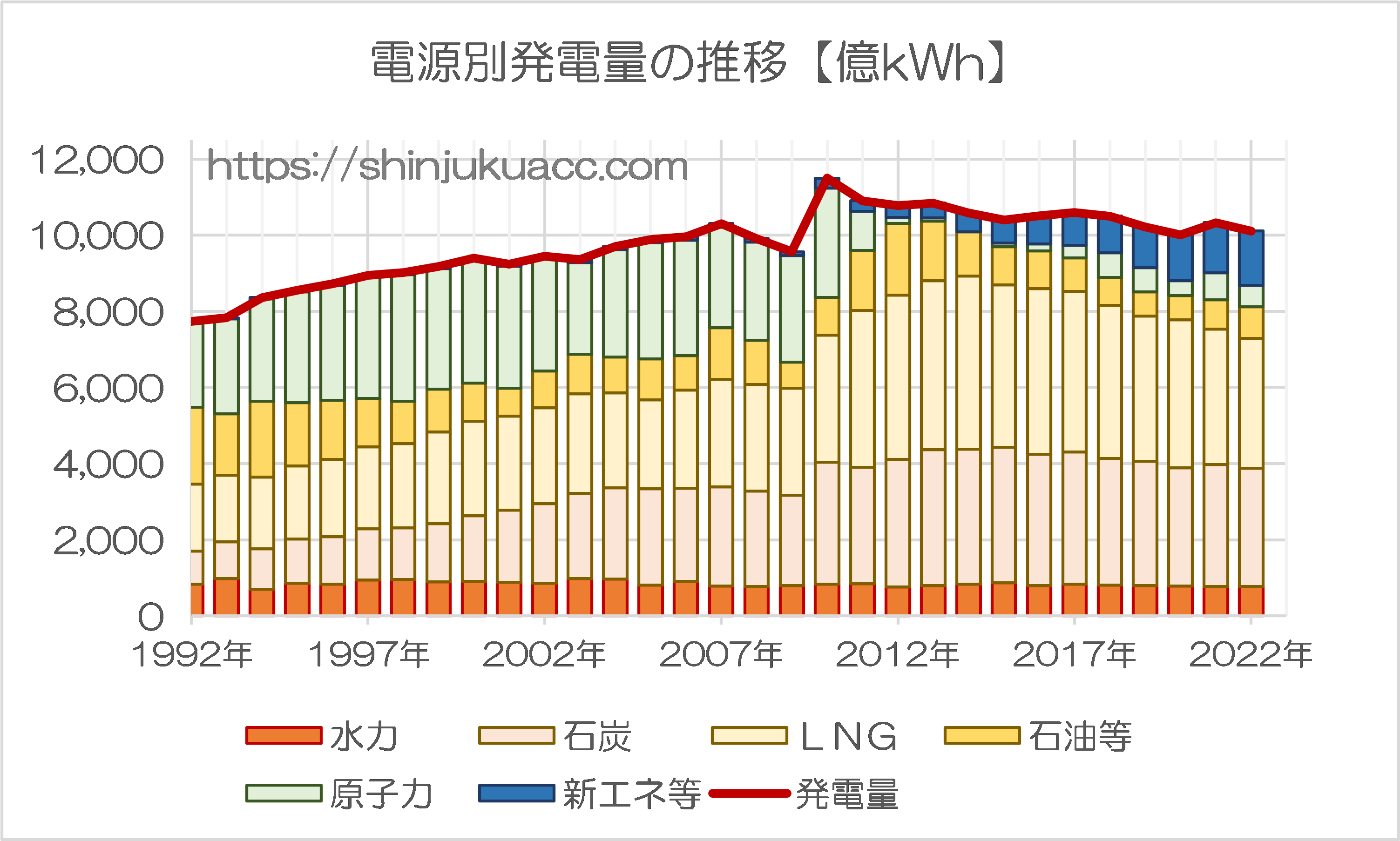

まずは、日本の電力供給の実態から確認しておきましょう(図表1)。

図表1 電源別発電量の推移【億kWh】

(【出所】2009年までは資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告』第2部第1章第4節『二次エネルギーの動向』データ、2010年以降は『総合エネルギー統計』の『集計結果又は推計結果(総合エネルギー統計)』)

グラフから読み取れる統計的事実があるとすれば、次の3点でしょう。

原子力の発電量は激減したが…再エネはさほど伸びず

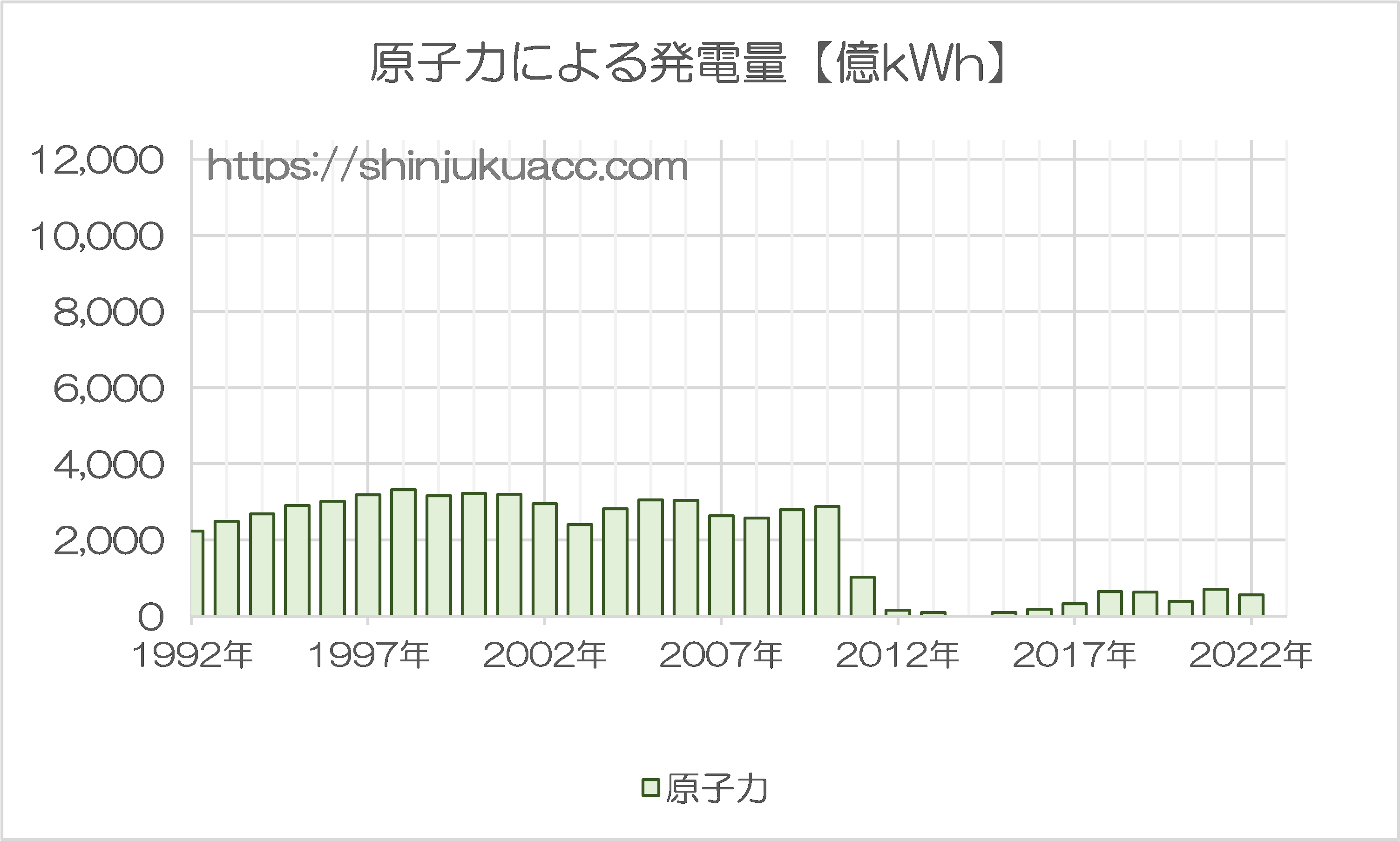

まずは1、原子力発電の発電量が、2011年以降、激減したこと。

原子力発電の発電量は、2010年は2882億kWhでしたが、翌・2011年には1018億kWhに、2012年には159億kWhに激減し、2014年にはゼロとなってしまいました。その後は徐々に増えつつあるものの、データがある直近の2021年で708億kWh、2022年で561億kWhに過ぎません。

これをグラフ化しておくと、図表2のとおりです。

図表2 原子力発電による発電量【億kWh】

(【出所】図表1に同じ)

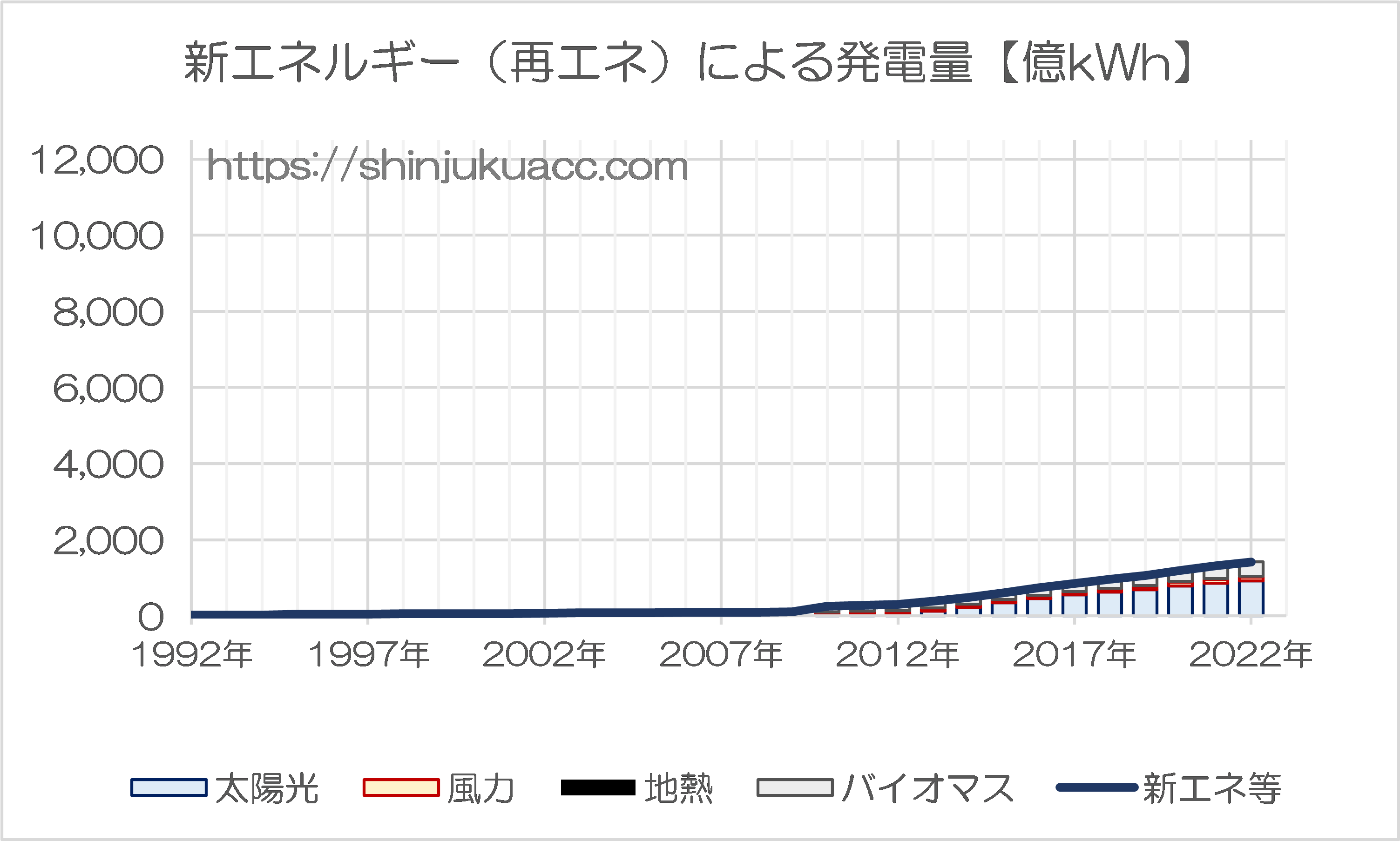

次に2、再エネ(とくに太陽光)の発電量が2012年以降、急増したこと。

「新エネルギー」、あるいは再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、バイオマス)の発電量は、2011年には281億kWhでしたが、2012年に309億kWh、2013年に385億kWh、と順調に増え、最新データの2022年時点ではじつに1421億kWhに達しました(図表3)。

図表3 新エネルギー(再エネ)による発電量【億kWh】

(【出所】図表1に同じ)

そして3番目、最も重要な点があるとしたら、それは原子力が減って再エネが増えたものの、再エネで原子力の穴を埋めることができていない、という事実です。

図表2に示した1992年から2010年頃までの原子力発電の年間発電量は平均して2446億kWhでしたが、図表3に示した通り、2022年における再エネの発電量合計は1421億kWhでしたので、ざっと1000億kWhほど足りない、という計算です。

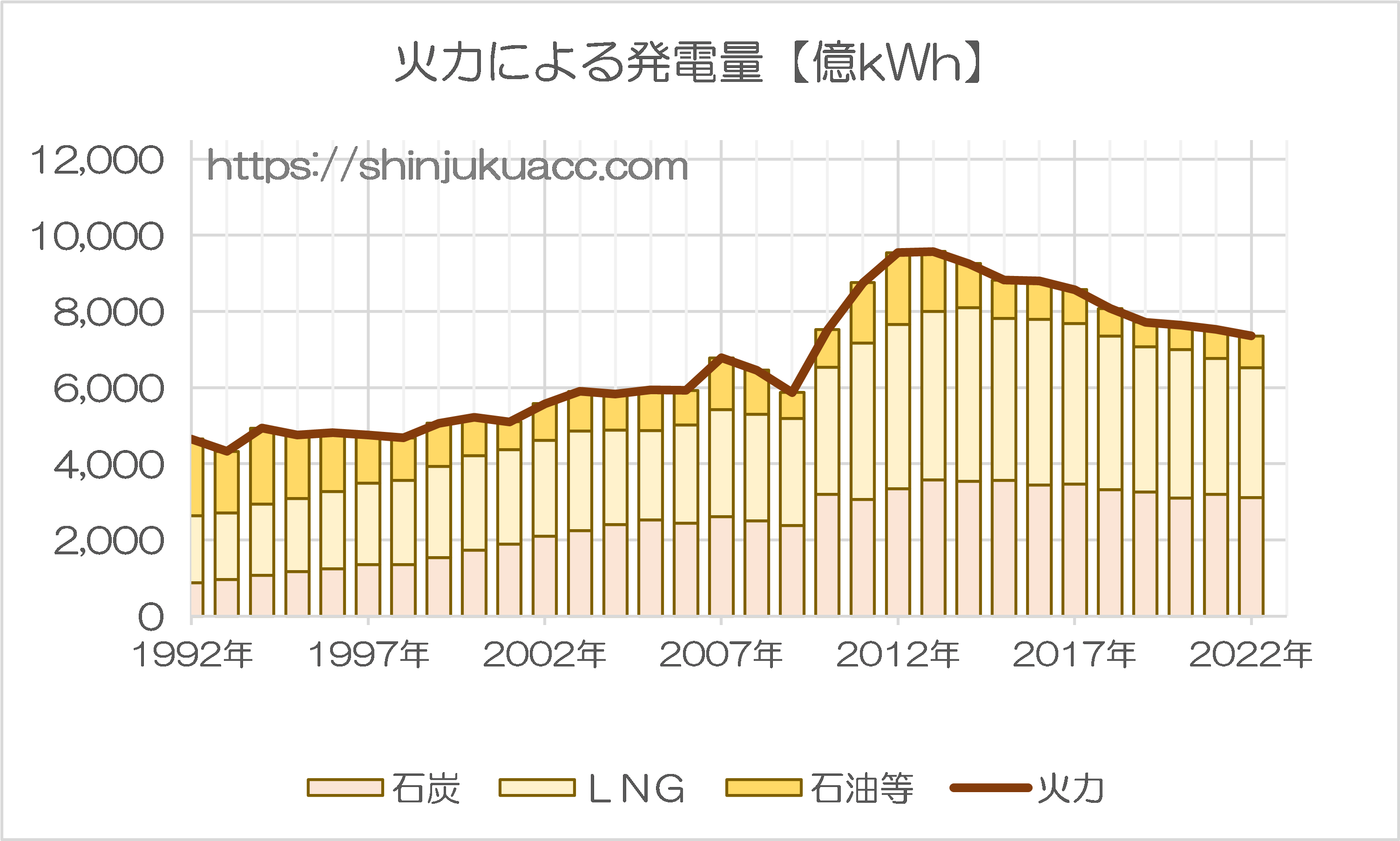

火力に負荷がかかり過ぎていた

実際、火力発電による発電量を調べてみたら、2010年には7521億kWhだった発電量が、2011年には8754億kWhに激増し、最盛期の2013年には9573億kWhに達しました。直近の2022年では7356億kWhと、一時期より落ち着いたとはいえ、依然高水準です(図表4)。

図表4 火力による発電量

(【出所】図表1に同じ)

こうした統計的事実から判明することは、2011年以降、原子力の発電量が急減し、再エネによる発電量は急増したものの、再エネが原子力の穴を埋めるにはまったく至っておらず、その分が火力(とくにLNG)によって賄われている、という実態です。

客観的データで見る限り、原子力発電所を止めても大丈夫なほどに再エネの発電量が十分であるとは到底言えないことがわかりますし、また、原発を止めたことで火力による発電量を大きく増やさざるを得ない状況となったため、「地球温暖化ガスの排出量を減らす」という目標に逆行したことは間違いありません。

太陽光の問題点

太陽光発電には利点だらけ?

さて、再エネの中でもとりわけ発電量が多いのが太陽光ですが、この太陽光にもさまざまな問題があります。

太陽光は「(火力などと異なり)発電する際に地球温暖化ガスを排出しない」、「(原子力と異なり)発電する際に核のゴミなどを出さない」、「いったんパネルを設置すれば、少なくとも耐用年数期間内は太陽が出ている限り発電し続けてくれる」など、大変に優れた発電システムだ、などとされています。

また、屋根の上、ビルの窓や屋上、キャンピングカーの上など、従来であれば有効活用できなかったとされる場所にも設置することが可能ですし、とくに一般家庭などで屋根の上にソーラーパネルを設置するなどすれば、電力を電力会社が買い取ってくれるなどの仕組みもあるため、ちょっとした副収入も期待できます。

この「電力を買い取ってもらえる」という仕組みが、2012年に導入された、「FIT」と呼ばれる電力の固定価格買取制度です(ただし、このFIT制度は今後、徐々に「FIP」制度に基づく買取に置き換わっていくことが予定されています)。

少なくとも5つの問題点

ただ、現実問題として、太陽光発電には、少なくとも次の5つの問題点があります。

①出力が安定しない

太陽光発電所は太陽が出ているときに電気を生み出しますが、夜になると発電しなくなりますし、天気が悪いと発電量が減ります。逆に、天気が良好だと、想定以上に発電しすぎ、送電容量オーバーを起こしたり、電力系統の需給バランスを崩したりする原因になりかねません。

②安くない

太陽光発電所は割高に設定された買取価格を前提として採算が取れる仕組みであり、FIT/FIP制度の存在を前提として成り立っているという意味で、そもそも「安価な発電システム」ではありません。後述する通り、再エネ賦課金は2023年を除いて近年、上昇し続けています。

③効率が悪い

太陽光発電の出力は一般に1ヘクタールあたり500kW程度であり、しかも発電されるのは日照時間に限られ、発電量は天候に左右されます。このため、「設備利用率」はせいぜい15%前後に留まるそうであり、面積当たりの年間発電量で比べると、後述する通り、原発の180分の1程度に過ぎないという計算です。

④環境に悪い

「メガソーラー」などと呼ばれる一部の大規模太陽光発電所は、設置する際に森林破壊を伴うことも多く、森林の保水力を弱めたり、植物の光合成能力を奪ったり、釧路湿原や阿蘇地域といった名勝地での景観を損ねたりするなど、環境を悪化させていることが社会問題化しつつあります。

実例で指摘する「太陽光発電の危険性」

⑤極めて危険である

こうしたなか、5番目の「極めて危険である」、については、実例を交えて紹介しておきましょう。

最近、日本列島の各地で、太陽光発電施設そのものや蓄電施設などの火災が相次いでおり(図表5)、とりわけリチウム蓄電施設に関しては、いったん火災が発生すると燃え尽きるまで何もできない、といった問題点も生じているようです。

図表5 太陽光発電を巡る問題事例の一部

| 現場 | 概要 | 参考リンク |

| 奈良県など | 古墳を取り囲むように太陽光発電施設が建設されている | 『太陽光発電施設が「史跡破壊」か』 |

| 鹿児島県伊佐市のメガソーラー施設の蓄電池置き場 | 3月27日夜に火災が発生したものの、消火活動が難航した | 『メガソーラー火災で燃え尽きるまで消火できない蓄電池』 |

| 熊本県の阿蘇地域一帯 | 大規模な太陽光発電所が続々出現し、環境省が景観への悪影響の観点から規制の検討を始めた | 『太陽光発電には総量規制が必要だ』 |

| 釧路湿原 | 無許可工事に加え絶滅危惧種の生息エリアなどでの事前届け出なしに建設が進められる事例が相次いでいる | 『釧路湿原を破壊する太陽光パネル』 |

| 能登半島 | 今年1月1日に発生した能登半島地震では、太陽光発電施設が破損・崩落する事故が少なくとも19箇所で発生していた | 『中国を潤す?太陽光発電、今度は火災に崩落・感電も?』 |

| 仙台市青葉区芋沢のゴルフ場近くのメガソーラー | メガソーラーから出火した | 『中国を潤す?太陽光発電、今度は火災に崩落・感電も?』 |

(【出所】各種報道等)

電力系統に負荷をかける→電力を捨てざるを得ない

続いて、上記5つのうち、とくに①~③の論点について、ざっと振り返っておきましょう。

まず、①に示した「出力が不安定だ」という問題点は、電力系統の維持に適さないという致命的な欠陥に結びつきます(『【総論】電力系統の維持に適さない太陽光発電の問題点』等参照)。

私たち一般人はあまり意識していないかもしれませんが、そもそもの「電力系統」というものは極めて精緻なものであり、これを問題なく維持し続けるためには、電力の需要と供給を一致させる必要があります。どちらかが崩れたら周波数が狂い、最悪の場合、広範囲な停電やブラックアウトなどにつながることもあるからです。

精密機器が壊れたり、医療事故が発生したりするかもしれませんし、社会への影響はシャレになりません。よく発展途上国では停電が頻発するとされますが、これらも多くの場合、供給側と需要側が一致していないことで生じているケースが多いのではないでしょうか。

これを踏まえて太陽光発電について検討していくと、「天気が悪くなれば発電量は減り、逆に天気が良すぎると発電量が増え過ぎる」、という性質が、電力系統に無駄な負担を掛けているであろうことは、容易に想像ができます。

「出力制御」とは、わかりやすくいえば「電力を捨てること」を意味しています。あるいは、「太陽光発電所で作られた電気の買取を電力会社がお断りする」、といった考え方です。送電容量を超えるわけにもいきませんし、需給均衡を図ることも重要だからです。

その際に適用されるのが「優先給電ルール」です。

優先給電ルール

- 火力発電(石油、ガス、石炭)の出力制御、水力発電の揚水、蓄電池への活用

- 他地域への送電(連系線)

- バイオマス発電の出力制御

- 太陽光発電、風力発電の出力制御

- 長期固定電源(水力発電、原子力発電、地熱発電)の出力制御

(【出所】資源エネ庁等)

これによると、電力が増え過ぎたときには、まずは①発電量の人為的なコントロールが容易な火力発電で発電量を抑えることで出力を制御し、あわせて水力発電(揚水発電)の揚水、さらに蓄電池などへの蓄電を行って調整を図ります。

ただ、それでも電気が余る場合は、続いて②連携線を使って他地域に電力を送ることで対応します(あくまで私見ですが、上記①の手段よりも②の「他地域への送電」の優先順序が低い理由としては、遠方への送電はロスが大きいことが考えられます)。

また、それでも電気が余るときには③バイオマス発電の出力を制御し、太陽光や風力の調整はそのあとの4番目に行われます。また、原発の制御などが最後に置かれている理由は、長期固定電源はいったん止めると運転再開まで手間がかかるなどの事情によります。

すなわち、太陽光発電所が増え過ぎれば、優先給電ルールに従い、太陽光発電所で生み出された電力の「制御」(=電気を捨てること)は増えていく一方ですが、これは現在の電力系統に太陽光発電が適合していないという証拠のひとつでしょう。

巨額の再エネ賦課金…太陽光に経済合理性がない証拠

続いて②の「安くない」、に関しては、再エネ賦課金の存在が動かぬ証拠です。

ここで以前の『なぜ石油価格が下がると再エネ賦課金の額は増えるのか』などでも指摘したとおり、そもそも再エネ賦課金は、電力会社が発電事業者(太陽光パネルを設置して発電している人たちなど)から買い取る費用を消費者に転嫁する仕組みです。

ただ、現実には「①買取費用」をそのまま徴収しているのではなく、ここから「②回避可能費用等」というものを引く必要があります。というのも、太陽光などの電力を買い取れば、電力会社としてはその分、火力発電所などを稼働させなくて済むからです。

つまりこの「②回避可能費用等」とは、わかりやすくいえば、「火力発電所などを稼働させなかったことで浮いた費用」などのことです。

そのうえで、この「①買取費用-②回避可能費用等」をその年度に予想される「③販売電力量」で割った値が、kWhあたりの賦課金、というわけです(※細かいことをいえば、これには事務コストなども上乗せされており、この部分についてもツッコミどころはあるのですが、本稿ではとりあえずこの論点は省略します)。

kWhあたり賦課金の計算式(概略)

(①その年度の予想買取費用等-②その年度の予想回避可能費用等)÷③その年度の予想販売電力量

じつは、2023年度(つまり2023年5月~24年4月)の賦課金は、1kWhあたり1.4円に抑えられていたのですが、その理由は、国際的な原油高などの影響もあり、この「②回避可能費用等」が高止まりすると見込まれて設定されていたためです(図表6)。

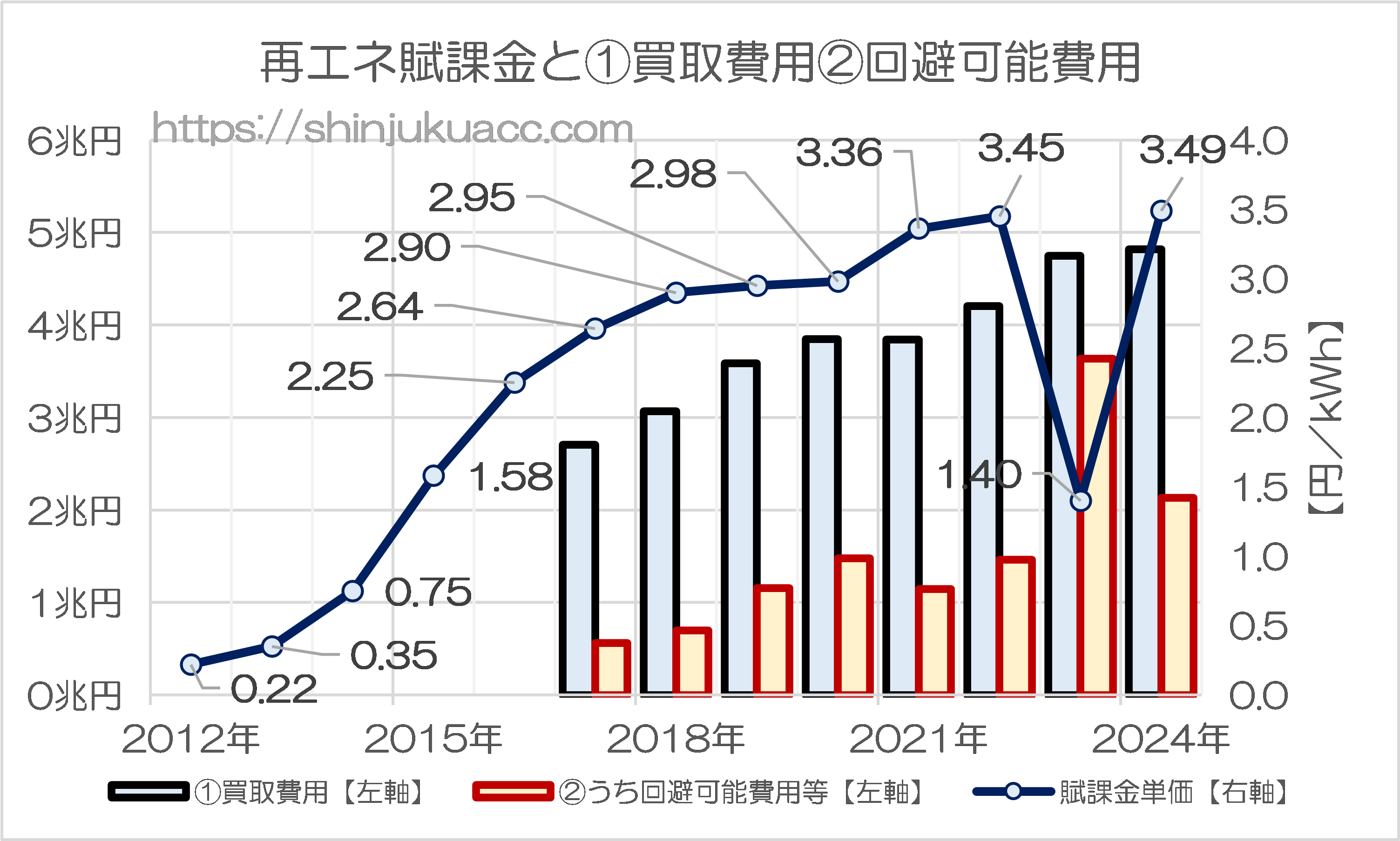

図表6 再エネ賦課金と①買取費用②回避可能費用

(【出所】再エネ賦課金については経産省、環境省ウェブサイト、各電力会社等の情報、①買取費用、②回避可能費用等については経産省ウェブサイトのほか、過去データについては報道等を参考に作成。横軸の数値は「年度」を意味し、「12」は「2012年8月~13年4月」、それ以外は各年5月から翌年4月までを意味する。たとえば「24」ならば「2024年度」、すなわち「2024年5月~25年4月」を意味する)

要するに、太陽光発電などに参入する事業者が増えれば増えるほど「①買取費用」も増え、また、石油・石炭・LNG価格などが下がるほどに「②回避可能費用等」が減ってしまうため、この再エネ賦課金の額が右肩上がりで増えてしまっている、というわけです。

ちなみに2024年5月以降に適用される再エネ賦課金は1kWあたり3.49円ですので、たとえば毎月400kWh使用する家庭の場合だと、毎月1,396円、年間で16,752円という「余分なコスト」を負担することになるのです。これらは「世の中にFIT/FIP制度がなければ発生しなかったはずのコスト」です。

もし太陽光発電などに経済性があるのならば、再エネ賦課金なしで、完全な市場原理で勝負しても勝てるはずですが、現実には太陽光発電は再エネ賦課金を原資にした事実上の補助金の存在を前提に事業が営まれている格好です。

原発と比べ面積当たり発電量は180分の1

さらに先ほど③に挙げた「効率の悪さ」は、原発と照らし合わせてみればよくわかります。

たとえば東京電力・柏崎刈羽原子力発電所は、1~7号機をすべてあわせて8,212,000kWの出力がありますので、これらが完全に運転を再開すれば、利用率が70%だったとしても、年間で503億5598万4000kWhの電力を生み出す計算です。

その柏崎刈羽原発の敷地面積は420万平米、つまり420ヘクタールですので、1ヘクタールあたり生み出す電力量は年間1億1989万5200kWhです。

先ほどの試算で「太陽光発電所は1ヘクタールあたりの出力が500kW程度」「設備利用率が15%程度」という仮定を置きましたが、この通りで年間発電量を計算すると、1ヘクタール当たり生み出す電力量は33万kWhに過ぎませんので、原子力発電と比べ、面積当たりの発電量はだいたい180分の1です。

すなわち、①出力が安定しないため電力系統にダメージを与えかねない、②コストが異常に高く再エネ賦課金で電気代を無駄に押し上げている、③発電効率が極端に悪い、④環境に優しくない、⑤危険性が高い――など、太陽光発電にはデメリットが大量にあります。

正直、素人考えだと、「日本列島を太陽光パネルで覆ってしまえば良いじゃないか」、「大量に発電し、蓄電しておけば良いじゃないか」、などと考えてしまいがちですが、現在の技術だと蓄電や遠方への送電が難しい、という事実を忘れてはなりません。

もちろん、送電も蓄電も技術的には可能ですが(実際、商社などが蓄電設備を全国各地につくろうとしている、といった報道も出て来ています)、現実には送電・蓄電にはロスが大きすぎるため、これらは補助金がなければ、本来、経済的には割が合わない行為です。

この点、技術的には送電ロスや蓄電ロスをゼロにする超電導システムなどの開発が待たれます。

こうした技術の開発に成功すれば、人類はエネルギー問題をほぼ解決できるからです。

たとえば▼サハラ砂漠にパネルを敷き詰め、それを世界中に送電する、▼宇宙空間にソーラーパネルを浮かし、マイクロウェーブで地球全体に送電する――、などの仕組みが実現すれば、将来、電気代・エネルギーコストはタダになるかもしれません。まさに夢の技術です。

原発から逃げるな!

そろそろ再エネ賦課金制度を見直すべき

ただ、現実の世界はSF小説ではないのですから、電力についても①現在存在する技術のなかで、②経済的に採算が取れる手段を選択しなければなりません。

そのように考えていくと、やはり原子力発電所が最も現実的な選択肢でしょう。

原子力発電所は安価かつ安定的に電力を生み出すことができるからですし、『電気代を下げたいならば原発再稼働が手っ取り早いはず』でも述べたとおり、現実に原発を動かしている電力会社の電気代の方が安いという傾向があるからです(もちろん、さまざまな課題はあるにせよ、ですが…)。

また、「ピーク電源」に臨機応変に対処するうえでは、技術的には火力発電所に依存せざるを得ません。火力発電だと、発電量を人為的かつ迅速・確実に調整することができるからです。

少なくとも電力系統を維持したいのならば、優先給電ルール上、ベースロード電源としての原子力・水力、ピーク電源/ミドル電源としての火力発電所のミックスが現状の最適解であり、再エネはせいぜい、揚水式水力発電や蓄電池と並ぶ「補助的な電源」のひとつにすぎない、と見るべきではないでしょうか。

いずれにせよ、「太陽光発電をベースロード電源にする」という発想自体、現在の技術的・経済的な課題や制約などを知らない素人的な考えだと断じざるを得ませんし、こうした素人発想に基づいて作られた再エネ賦課金制度についても、そろそろ抜本的に見直すべきときが到来しているのではないでしょうか。

再稼働できる原発をすべて再稼働したら?

ちなみに最後に、もうひとつ、数値的なことを述べておきましょう。

原子力規制委員会や電力各社などのウェブサイトの情報をもとに、現在、「定期点検中」と称して稼働を停止している原子炉は全国で24基、出力は認可ベースで2486万kW。稼働率70%と仮定しても、年間発電量は1524億kWh(!)にも達します。

また、「廃止阻止中」の原子炉は全国で20基、出力は認可ベースで1317万kWですが、これらのうちとりわけ福島第二原発の4基(出力は合計440万kW)の廃炉をやめて再稼働すれば、稼働率70%ならば年間270億kWhの電力を生み出す計算です。

いずれにせよ、動かせる原発を再稼働するだけで、稼働率70%と仮定しても、現在の太陽光を含めた再エネによる発電量すべてに匹敵する電力が生まれるわけですから、なぜこれを「国策」として再稼働しないのか、理解に苦しむところです。

ただでさえ「円安による貿易赤字が問題だ」、などと(一部の人が)主張するほどの状況にあるわけですから、「円安対策で原発を稼働させよ」、といった主張が、もっと聞こえてくるのが自然なはずでしょう(なぜか「悪い円安」論者の方々が「原発を再稼働させよ」と主張しているケースは多くないようですが…)。

もっとも、「▼悪い円安、▼反原発、▼反ワクチン、▼護憲派、▼親露派」――といった方々は、じつは層としてかなり重なり合っているのではないか、といった気もしないではないのですが、このあたりについての検証は追々、じっくりと取り組んでみても面白いかもしれない、などと思う次第です。

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

今の日本で反原発、太陽光を推進しているのは誰なのですか?

自民党の河野太郎ではないのですか?

https://twitter.com/Parsonalsecret/status/1785696038055215429

再エネを推進して原発を否定しているのは河野でしょう?

https://twitter.com/matsuhis1/status/1785665925292949802

https://twitter.com/matsuhis1/status/1785667058270928918

今の日本は国土面積に占める太陽光の割合が世界一です。

どこの誰がこれを推進したのですか?

自民党ではないのですか?

すべて河野太郎がやったことです。

コロナワクチンを強力に推進したのも河野太郎ですね。

ワクチン接種を進めた河野は絶賛して再エネ推進の河野は批判するのですか?

いい加減、自分が恥ずかしいと思いませんか?

朝も早よからご苦労さん。

>いい加減、自分が恥ずかしいと思いませんか?

あれ?

あなたがそんなこと、言っちゃっていいのかな?

確かここのブログ主さんの立場って「是々非々」だったと思うんだけど。岸田首相のことを韓国外交ではけちょんけちょんに批判しながらウクライナ外交では絶賛してましたね。河野太郎氏に関しても同じじゃね?知らんけど。

役立たずの太陽光発電を乱立させるきっかけを作ったのは民主党政権の菅直人でしょう。なぜそっちは批判しないの?

人を憎んで罪を憎まず

<いい加減、自分が恥ずかしいと思いませんか?

もしかして、これわざと書きました?突っ込みを入れて欲しくて?

あの安倍元首相ですら賛同できない点や失態と言わざるを得ない事項は

ありました。逆にあの鳩山元首相ですら、「マスコミの影響力を激減させた」

「政治は誰がやっても同じではないと日本国民に思い知らせた」と言った

”功績”はあるのですよ?

少なくとも私は、あなたの主張を聞いて自分が恥ずかしくなる確率は

天文学的に低そうですねえ…

おはようございます。

>もし太陽光発電などに経済性があるのならば、再エネ賦課金なしで、完全な市場原理で勝負しても勝てるはずですが、現実には太陽光発電は再エネ賦課金を原資にした事実上の補助金の存在を前提に事業が営まれている格好です。

食糧管理法から「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」を介しての「改正食糧法」みたいな、時代に合わせた姿勢の変化が太陽光発電に対しても必要だって事ですね。

エネルギー資源の国内生産及びエコロジー辺りが太陽光発電の推進の大義名分となるのでしょうけど、生産効率の悪さと森林などの環境破壊を伴う開発という実態から日本にはそぐわないと判断されるべきなんでしょうね。

幻の魚イトウの聖域に風力発電 原発相当計画に「最大級」の懸念

毎日新聞 2024/5/4 06:00(最終更新 5/4 06:00) 618文字

https://mainichi.jp/articles/20240503/k00/00m/040/169000c

太陽光発電だけでなく風力発電でも物議が出てますね。

>もし太陽光発電などに経済性があるのならば、再エネ賦課金なしで、完全な市場原理で勝負しても勝てるはずですが、現実には太陽光発電は再エネ賦課金を原資にした事実上の補助金の存在を前提に事業が営まれている格好です。

実は、この文言は大嘘です。

2023年から2024年にかけての買い取り額の増加分は、経産省のホームページを見ると、695億円です。そして、2024年度の設備導入予定量は130万kWです。

設備利用効率を1/6として計算すると、期待発電総量は年間約19億kWhです。

で、この電力で買い取り額を割ると、1kWhあたり37円になります。

そして、2024年度のFITの買取価格は住宅で16円、メガソーラで9.2円 中規模や大規模施設等で10~12円です。なんか変ですね。

なぜかというと、太陽光以外の再生可能エネルギーがあります。バイオマス、風力、地熱です。太陽光が9.2%、風力0.9%、地熱0.3%、バイオマス3.7%です。

24年度の導入量がこれに比例するとすると、平均買取価格は23.4円になります。まだ高いですね。

で、回避可能価格が電力の買取価格です。現在は7円~10円/kWhのはずですが円安なので原料価格高騰に伴い10円に近いでしょう。つまり、太陽光はほぼとんとんなのです。

つまり、この賦課金の上昇の主原因は、バイオマス発電(購入価格~40円)です。

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240319003/20240319003.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/030_03_00.pdf

なお現在は、バイオマス発電の導入を大幅に進めている時期です。

ちょっと計算してみましょう。2024年度の

宅上太陽光の導入目標が40万kWh 自家消費率30% 16円

メガソーラ等の導入目標が90万kWh 9.2円

設備利用効率1/6で、売電用総発電量が17億kWh強、買取価格総額186億、回避可能費用(10円で買い取り)で172億 補助金14億円

バイオマス関係の導入目標が、11時22分の投稿のリンク先3ページ目から年間60万kW 割合は2021から2025に向けて増加する分を4で割って、

未利用小規模1万kW、未利用大規模1.75kW、一般53.25kW、建築0、一般その他ゴミ4万kW (以上、グラフからの読み)

設備利用率を40%とすると(将来的には80%ですが、まだ低いそうなので)、発電総量21億kWh、買取総額505億、回避可能費用210億、差し引き補助金分295億円 (買取価格は経産省のページによる)

バイオマスが補助金のほとんど、となります。まあ、設備利用率やそのほかの再生可能エネルギーの分もありますが。

太陽光に新規にはいる補助金はせいぜい10億~20億、その他の再生可能エネルギーが残りのほとんど、というのは変わりません。

なお、太陽電池とバイオマスで買い取り価格総額691億円、経産省の買取総額695億円におおよそ合わせてあります。

毎回精力的に反論を試みている匿名さんだと思います。

反論のポイントが限定的だったり、貼り付けた数値やリンクを補足する言葉が少ないがために主張がわかりづらかったんですが、過去の情報+今回の提示情報から推測するに主張されたいことはこれでしょうか?(そもそも匿名さんの特定が困難ですけど)

・現在の高い賦課金の多くは、過去に固定買取を約束した分の負債が多い。

・今年新規に買取予定の予算の多くは、太陽光ではなくバイオマスに回ると思われる。

・太陽光パネルの発電コストは今や相対的に安い部類。

・なので、今の賦課金の高さを批判するのに将来の太陽光導入費用の高さを根拠とするのは間違っている。

・メガソーラーの規制はするべきだが住宅向けは今後も続けるのが妥当。

そうだとすれば普通に説得力を感じますけど。

匿名さんの発言を時系列で追える人なんていないです。コテハンさんであっても単発の主張の主旨がわからなければ記憶には残りませんしね。どうせ発信するなら配慮されたらいいのにと思います。

嘘をつく意図があったかどうか知る由もないのですから「大嘘」という不適切表現は敵愾心の表れかと思いますが、喧嘩腰にならずとも語る方法ってあると思いますし、正しいことを伝える目的にはかなうと思います。

返信をいただいても私が返信するかどうかはわかりませんので、放置で結構です。

返信不要とのことですがとりあえず

大体あっています。

匿名での発言についても、賦課金がー にリンクや数字を付けて反論しているのは私だけのようなので。

それにしてもちょっと電卓をたたいてみれば、今後の太陽光が賦課金で支えられている、なんてことが無いのはすぐにわかるんですけどね。検算もまともにしない方々には難しいんでしょうかね。

なお、賦課金がーと叫ぶ人は、私にとって、埋蔵金を叫ぶ民主党と同じにしか見えませんし、それに相乗りする人は当時の民主党投票者と同じに見えます。

賦課金のしくみに問題がなかったわけではありません。

完璧な仕組みなどありません。都度修正するのが大事です。

賦課金については家庭用はそれほど問題はなかったように思います。大体7~10年で設備費の元が取れるくらい。メガソーラ用については、導入、および技術開発を進めるため、あえて利益を大きくするような制度作りにしたという話を聞いたことがありますが。

匿名様 元雑用係様

まとめて下さってありがとうございました。

新設ソーラー案件にかかる電気代の逆ザヤ(FIT単価>小売単価)が解消されたにもかからずの「再エネ賦課単価増」には疑問を感じていました。

バイオマスに関連してのものだったのですね。

・・・・・

賦課金のしくみについてなのですが、個人的には、再エネ普及が国策としての取組みである以上、負担に逆進性を生じる賦課金方式などではなく、国費で賄われるのが筋だと思っています。

もう見ている人はいないかもしれませんが追記。

事業用太陽光発電として認定されたのは

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/088_01_00.pdf

の6ページ、実際に導入されたのは同22ページです。

6ページから分かるように、現在、メガソーラの新規認定自体はものすごく低調です。

ただ、建築自体は22ページのように大規模なメガソーラがどんどん増えています。これは昔の登録分がいま建設されているからです。

この際、昔の登録した際の、1kWhあたり40円という価格で買い取りが約束されていたのです(大問題)が、途中から、事業計画や出力等が変わったときには買取価格が変わるようになり、今年からは上に書いたように修繕や増設した際に全体の買取価格の変更から増設、修理した分のみの変更に変わるなど仕組みもどんどん変わっています。

カズさま

私は産業政策と結びつけられなかった点も残念です。太陽光パネルの製造を促してコストを落とす目的の金が、中国メーカーの競争力強化に使われてしまった点。制度創設の頃にその議論は難しかったかもしれませんが、その後に修正するチャンスはあったかと。

当の中国の太陽光発電能力は原発の千分の一で太陽光なんてアテにしてない。

匿名さま

資料ありがとうございます。

景観破壊のメガソーラの元凶がいましたので

記録のために残しておきます。

小泉進次郎氏が原因でした。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ba292505b96f9e25eeb1d8406cd120d335dcfae5

まあ、活用できる熱源がほぼ国立公園内だけという地熱発電の推進につながるといえば繋がりますが。

直接的な太陽光発電施設の弊害というわけではありませんが。

アフリカやインドといった乾燥地域でソーラーポンプを用いて揚水し農業をするという構造が進んでいるようです。これもまた、DHMO…じゃなかった、水の問題が表面化する20世紀のうちなら、砂漠を緑にする夢の技術としてもてはやされたでしょうが、すでに地下100mにも水が残っていないというような水脈の破壊に至っているそう。

原発や遺伝子組換えあたりは、判明している(恐らく些細な)実害自体よりも、「わからないから怖い」が先行して規制されているように感じますが。こちらは実害が明らかになったものの法規制が間に合わないという体たらくのよう。

新潟県の柏崎刈羽原子力発電所のケースだが、能登半島地震の影響で県議会議員の理解が得られていない。原発事故があった場合、原発から半径5km~30kmのUPZ圏は屋内避難となっている。ところが地震で家屋に被害があった場合、特に積雪時には屋内避難が無理ではないかということになった。そこで屋内避難以外の方法での避難計画を国や県に要望しているがゼロ回答となっている。県民の生命を預かる県議会議員として、この状況で原発再開は到底飲めないということだ。雪のない関東圏までの避難道路を作るか、核シェルターみたいな放射線に対応できる避難施設を作るか、どんな手段でもいいから、事故時は速やかに避難できる手段を確立してほしいようだ。県議会議員の多くが原発再開は必ずしも反対とはいえないが、時期尚早という状況で県知事が原発再開を認める可能性は低い。原発という非常に有用な施設ではあるが、それに伴う費用もまた原発のメリットを享受する人たちに負担してほしいというのは当然ではなかろうか。

毎度、ばかばかしいお話を。

太陽光発電カルト信者:「日本が夜でも太陽光発電できるように、地球の裏側でも太陽光発電パネルを設置して、そこから日本に送電しよう」

まあ理屈では、そうだな。

蛇足ですが、太陽光発電所での火災の危険性が広く認知されるようになったら、太陽光発電カルト信者は、自分の家の隣に太陽光発電所が建設されることに大反対するのでしょうか。

会計士様に啓発されて遅ればせながら「メガソーラーが日本を救うの大嘘(宝島社)」を読みました。

あらためて問題だらけの脱炭素政策やSDGsなどの欺瞞性を再認識しました。

再生可能エネルギーにあまり詳しくない私の感想ですが、太陽光発電は赤道に近い砂漠辺りで水素など貯蔵可能なエネルギーを作る方が向いているのではないかと思います。

それが事業として成り立つかどうか判りませんが。

山が多く雨も多い日本の風土には明らかに向いていませんね。

原子力発電は優秀ですが有事やテロに対してはあまりにも無防備ですので発電所のある地方民にとっては不安があるのも事実。火葬場と同じで必要だけれども近所は嫌だというのが本音でしょう。某アニメではありませんが新宿の地下に大深度原子力発電施設を作る事も一考の余地がありそうに思います

小生は会計士殿とほぼ同意見です。既設原発は安全性確認後、速やかに再稼働してベースロードを確保。火力は短

時間起動に優れている天然ガスタービン、なかでも排気熱を利用する高効率なコンバインドで対応。水力は発電所よりも蓄電所として活用。電力会社はそういう方針のように思われますが如何でしょうか。

水力の立地は議論の余地があります。というのも、発電所としてのダムの場合は流域の降水量等も重要となり黒部ダムのように立地に制限がありますが、蓄電所と考えてしまえば立地可能な場所はかなり増加します。それ故、沖縄で建設された揚水発電に興味があります。この場海海水を揚水していたと記憶しております。従って、有効落差が確保できる海岸付近の山も候補地になりますし、無人島なら環境活動家は完全排除できますね。

原子力発電は確かにベースロード電源としては優秀。

ただ、東日本大震災等で東京電力等の電力会社に対する国民の不信感が増大しているのも事実。

太陽光発電は効率が悪すぎて話にならない現状では、

核融合発電に国家を挙げて投資しては?と思う。

少なくとも原子力発電よりは安全性が高いようです。

※私自身の出身地は被爆したところですが、人に脅威を向けたり、命を奪うため(いわゆる核爆弾や劣化ウラン弾)の物については大反対です。しかし、エネルギーを石油等の化石燃料に依存し続けることにも反対です。

■核融合炉の現状については下記をご覧下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=09Umb7ChUgw&t=492s