SNS規制は言論統制…自由・民主主義そのものの否定

自民党が6日に開いた合同会議でSNS規制を議論したのだそうです。報じた共同通信の記事によれば、選挙期間中の収益目的のSNS利用を制限するべきだとの意見や、昨年11月の兵庫県知事選で真偽不明の情報が拡散したことなどが問題視されているとのことですが、いろいろツッコミどころだらけです。虚偽の情報を規制するなら、SNSよりもオールドメディアの方が先でしょうし、収益目的での情報発信を制限するということは、自由・民主主義を正面から否定しているのとまったく同じです。

目次

メディアの問題報道体質

椿事件を契機に発足したBPO

以前の『椿事件から玉川事件へと連綿と続くテレビ業界の問題点』では、かつて発生した「椿事件」について取り上げたことがあります。

これは、1993年にテレビ朝日の椿貞良(つばき・さだよし)取締役報道局長(当時=2015年12月死去)が民放連の会合で、「反自民の連立政権を成立させる手助けになるような報道をしようではないか」などと発言し、その責任を取って辞任したとされるものです。

ただ、椿氏のテレビ朝日取締役辞任で話は終わりませんでした。

1993年の総選挙で野党に転落したばかりの自民党は同年10月25日、衆議院で椿氏を証人喚問したところ、椿氏は一貫して偏向報道の事実を否定(衆議院ウェブサイト『第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第8号 平成5年10月25日』参照)。

結局、当時の郵政省はテレビ朝日に対して停波などの処分を下すことはなかったものの、1995年9月に郵政省内に設けられた『多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会』が96年12月に取りまとめた報告書で、こんな提言がなされたのです。

「放送法令・番組基準にかかわる重大な苦情、特に権利侵害にかかわる苦情について、視聴者と放送事業者との間では解決が得られなかった場合のために、苦情対応機関を放送事業者の外部に設置することが考えられる」(【出所】『平成9年度版通信白書』第3章8(1))。

事実上のお手盛り組織に過ぎないBPOの問題点

これにより設置されたのが、「放送倫理・番組向上機構」(BPO)と呼ばれる組織です。

この組織自体、当ウェブサイトとしては、「放送法を順守する体制を整備している」というアリバイ作りのための事実上の業界内の組織に過ぎず、「強制力を伴った第三者」でもない、という問題点については、『「監査論」の立場から眺めるBPOと放送業界の問題点』でも指摘したとおりです。

当たり前でしょう。このBPOという存在自体が、たんなる業界の「お手盛り組織」に過ぎないからです。

実際、本来ならば郵政省(現在の総務省)が監督官庁として、放送法違反事例に対しては適切な処分を下さなければならななかったはずなのに、このBPOという「お手盛り組織」が存在することで、郵政・総務省は一貫して、テレビ局の偏向報道には「見て見ぬふり」を続けてきました。

それどころか、総務省を含めた官庁からは、テレビ局への事実上の天下りもなされています。

官庁からテレビ局への事実上の天下り

先日の『議論の「可視化」はSNSの功績』でも指摘したとおり、村上誠一郎総務相は記者会見で天下りの有無について尋ねられ、国家公務員法に違反するような、いわゆる「違法な天下り」はなされていない、との認識を示していますが、これも詭弁そのものです。

官僚用語としての「違法な天下り」はない、と官庁側が言い張っていたとしても、現実問題として2024年3月期有報で調べると、株式会社フジ・メディア・ホールディングスでは総務官僚経験者である吉田真貴子氏が社外取締役を務めているわけです。

また、日本テレビホールディングス株式会社の場合も、2024年3月期有報で調べると、大蔵省主計局主計官だった佐藤謙氏、元財務事務次官だった真砂靖氏、そして同じく元財務事務次官だった勝栄二郎氏が、それぞれ社外取締役を務めていることが確認できます。

フジ、日テレのケースは偶然なのかもしれませんし、あるいは偶然ではなく、テレビ業界と官庁が癒着している証拠なのかもしれませんが、いずれにせよ、客観的事実として見て、一部テレビ局に官僚経験者らが役員として事実上再就職していることは間違いありません。

村上総務大臣がいう「省庁が斡旋する違法な天下りはない」が仮に事実であったとしても(※この回答自体、おそらくは官僚の入れ知恵でしょう)、これをもって「総務省からテレビ局(フジ・メディア・ホールディングスなど)への『天下り』がない」と考えるには、少し無理があります。

「天下り」が法律・官僚用語では「違法なもの」(たとえば省庁が組織的に天下りを斡旋しているなど)に限定されているにしても、一般社会通念条、「監督官庁から監督される企業に再就職する」という行為は立派な天下りでもあるからです。

やはり根強い明らかな癒着、とりわけ記者クラブ

そして、官庁・オールドメディア業界全体に視野を広げてみると、たしかに明らかな癒着関係も存在しています。

たとえば新聞社、テレビ局の関係者らは、記者クラブを通じて、官僚らから直接、一般国民が知り得ないような情報を提供してもらっています。

これによりオールドメディア記者らは「特ダネを官庁から優先して提供してもらえる」という恩恵を受けている一方で、官庁側もオールドメディアからの追及の矛先をかわすことができる(かもしれない)、という恩恵を受けているのです。

たとえば安倍晋三総理大臣を暗殺した犯人が、(旧)統一教会と安倍総理の関係を恨んで犯行に及んだ、などと供述していた(らしい)、とする情報も、おそらくは捜査当局からなかば意図的にリークされたものだった疑いがあります。

なにせ、結果的に奈良県警は、本来ならば責められるはずだった「要人警護体制の不備」に関して、ほとんど責められた形跡がないからです。

あるいはいわゆる「もりかけ問題」に関連し、2018年に発覚した財務省が組織的かつ大々的に公文書の改竄を行っていた問題についても、当時のオールドメディア(や野党)は、なぜかまったく無関係である安倍総理や昭恵夫人らを舌鋒鋭く追及し、疑惑の本丸である財務官僚のことは徹底的に守ったのです。

さらには、同じく2018年に浮上した、当時の財務事務次官によるメディア記者に対するセクハラ疑惑を巡っても、テレビ局や新聞社が舌鋒鋭く財務省を批判した形跡はありません。

昨今のようにネット、SNSなどの社会的影響力が強まっているなかで、仮に同じような事件が生じたら、おそらくはネット上で財務省が炎上することは間違いないと思われるのですが、当時は(なぜか)オールドメディアが官庁をかたくなに批判しなかったのです。

SNS規制よりメディアの問題を

政権交代選挙(2009年8月)も報道犯罪だったのでは?

こうした客観的状況証拠を積み上げていくと、やはり、普段から当ウェブサイトにて指摘ししている、いわゆる官僚機構、メディア、特定野党の「腐敗トライアングル」の存在が強く示唆されるのです。

腐敗トライアングルの基本構造

- 「特定野党やメディアの問題を官僚機構は処分しない」。

- 「官僚機構や特定野党の問題をメディアは報道しない」。

- 「官僚機構やメディアの問題を特定野党は追及しない」。

©新宿会計士の政治経済評論(https://shinjukuacc.com/)

そして、この構造を前提としたうえで、改めて30年余前に発生した椿事件、あるいは2009年8月に発生した「政権交代」を眺めていくと、いずれも腐敗したオールドメディアが「報道」という事実上の権力を悪用し、選挙結果に介入して民意を歪めた事件だった、と総評出来るのではないでしょうか。

いや、とりわけ2009年の政権交代については、メディアによる「報道犯罪」だったともいえます。

たとえば当ウェブサイトでも『立憲民主党の先祖返り、今度のポスターは「変えよう」』などで報告してきた通り、21世紀臨調が同年8月に主催した麻生太郎総理大臣と当時の民主党の鳩山由紀夫代表の党首討論会を、オールドメディアはほぼ完全に無視しています。

また、同年の衆院選後の9月10日に社団法人日本経済研究センターが公表した、『経済政策と投票行動に関する調査』と題するレポートの内容も示唆に富んでいます。

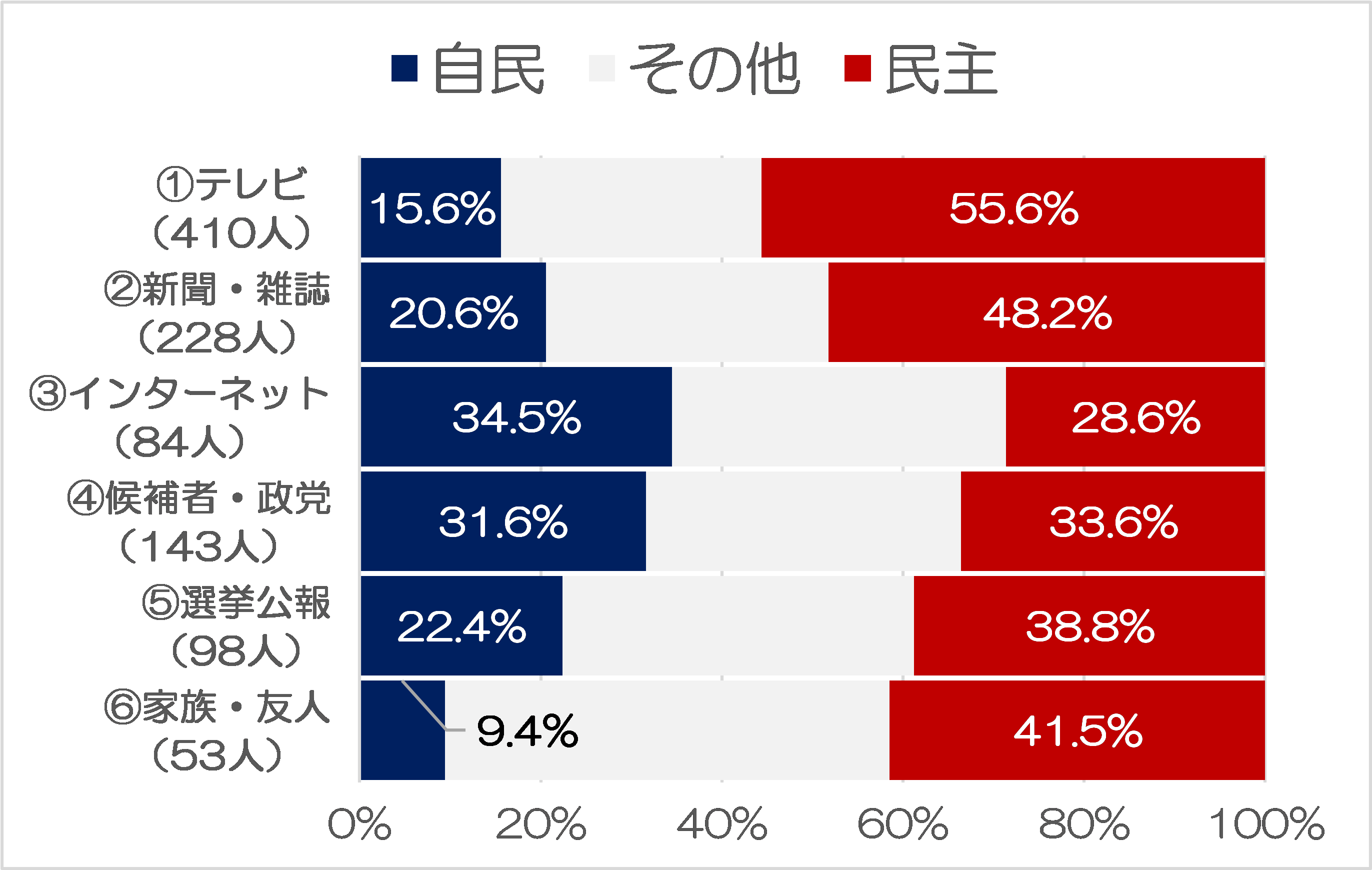

これは、ネット上で1000人を対象に実施されたアンケートで、「投票に際して最も重視したことについて判断する情報を主に何から得ましたか」とする回答と実際の投票行動を調査したものですが、情報源によって投票先に極めて大きな違いが見られたのです(図表)。

図表 2009年の総選挙で重視した情報源と比例区投票先の関係

(【出所】日本経済研究センター『経済政策と投票行動に関する調査』P7を参考に作成)

これによると「インターネット」と答えた84人に関していえば、自民党に投票した割合が34.5%で民主党の28.6%を上回っていたのに対し、「テレビの情報番組(ニュース番組、ワイドショーなど)」と答えた410人は自民党15.6%に対し民主党が55.6%でした。

ここまで極端な差がついていれば、「偶然」では済まされない違いだといえるでしょう。

また、状況はほかのオールドメディアに関しても似たようなものであり、たとえば「新聞・雑誌」と答えた228人についても、やはり自民党が20.6%に対し民主党が48.2%でした。この調査を信じるならば、2009年の民主党への政権交代が実現する最大の原動力はテレビ、これに次いで新聞・雑誌だったのです。

非常に雑な言い方をすれば、「民主党政権はテレビと新聞が作った」のであり、いわば、この2009年の総選挙は「メディア・クーデターの成功事例」と評しても良いかもしれません。

メディアに対する不信はメディア自身が作ったもの

昨今はネット上でオールドメディアに対する不信感を口にする人が明らかに増えており、また、ネット上では最近、フジテレビが「大炎上」している格好ですが、著者自身にいわせれば、オールドメディア不信には、読者、視聴者による、こうした長い歴史の積み重ねがあるのだと断じざるを得ないのです。

ちなみに著者自身が知る限り、NHK、大手民放テレビ局、大手全国紙、大手ブロック紙、大手通信社のなかで、2009年の総選挙でいかなる偏向報道が行われ、それにより投票行動がいかにゆがめられたかに関する大規模な検証や反省が行われたという事実はありません。

報道機関にとって「正確な情報」は最も大切な商品であるはずなのですが、1993年の椿事件、2009年の政権交代選挙などをめぐって、メディア自身が「自分たちが扱ってきた『商品』が正確だったか」に関する反省を、いまだにきちんと行っていないのです。

要するに、最近ネット上などで見かけるオールドメディアに対する不信は、何のことはありません、メディア自身が作り上げたものだったのです。

「SNS規制をせよ!」論

こうした文脈に照らせば、昨年相次いで行われたいくつかの選挙は、オールドメディアとネットの社会的影響力の逆転を強く示唆するものだったのではないでしょうか。

たとえば、昨年は7月の都知事選で、一部オールドメディアが強く推した某候補者が「2位にすらなれずに」敗北しましたし、10月の衆院選では(大方の予測に反して)自民党が惨敗する一方、「手取りを増やす」を旗印に掲げた国民民主党が躍進。

11月の衆院選では、オールドメディアが軒並み「パワハラ疑惑」を報じまくった斎藤元彦氏がSNSなどを中心にジリジリと支持を伸ばし、最終的にはやはり一部オールドメディアが強く推した候補者らを退け、斎藤氏が再選を決めるなどしているのです。

こうした「SNS選挙(?)」に対し、最近だと、オールドメディア界隈を中心に、「SNS規制論」などが浮上しているようです。

名目としては、SNSでいい加減な情報を流して広告収入などで収益化するなどした場合に、それらを罰する、といったものが中心であるようですが、見方によってはこれは大変に危険な動きです。

要するに、現時点ですでに国会議員の地位にある者が、新人として国会議員選挙に挑戦する者を、規制―――あるいは「弾圧」―――することに道を開きかねないからです。

SNSは今日の社会において、ある候補者が政策を訴えかけるという意味では、有権者から見れば極めて有益なツールでもありますし、また、候補者から見ても、有権者の反応を知ることができるという意味においては極めて有益なツールでもあります。

自民党のSNS規制は筋が違う

こうしたなかで、共同通信が6日報じたのが、こんな記事です。

SNS選挙、収益目的化に懸念 自民調査会「選挙の健全性阻害」

―――2025/02/06 20:28付 Yahoo!ニュースより【共同通信配信】

共同通信によると自民党は6日、党本部で開いた合同会議でSNS対策を協議。逢沢一郎選挙制度調査会長は「収益を得る目的で選挙をテーマとした投稿が増えている」と指摘したうえで、「民主主義の基礎をつくる選挙の健全性を大きく阻害している」と懸念を表明したのだそうです。

とりあえず、意味がわかりません。

自民党はむしろ、麻生総理や安倍総理、あるいは菅義偉総理の時代はールドメディアから批判され、SNSで擁護されてきた立場ですが、その自民党がSNS規制を言い出すというのは、控え目に申し上げて頭が合悪いとしか言いようがありません。

しかも、共同通信の記事によると、この日の合同会議の出席者からは、昨年11月の兵庫県知事選で「真偽不明の情報が拡散した」ことなどを受け、「選挙期間中の収益目的のSNS利用を制限するべきだ」との意見が上がった、などとしていますが、これなどナンセンスの極みです。

真偽不明の情報を拡散することがダメだ、収益目的で選挙を話題にすることもダメだ、と言いたいのであれば、まっさきに規制すべきは、本来はSNSではなく、オールドメディアの方だからです。

くどいようですが、椿事件や2009年政権交代選挙などの過去事例を踏まえると、報道という「事実上の権力」を使って選挙結果に介入してきた(疑いがある)のは、新聞、テレビを中心とするオールドメディアです。

そして、自民党こそむしろネット上のサポーターの支援で、2012年の衆院選を皮切りに、連続して少なくとも8回、国政選挙で圧勝し続けたのです(その連勝記録を事実上止めたのが、石破茂首相のもとで昨年10月に行われた衆院選だったといえるのかもしれませんが…)。

SNS規制は不可能

ただ、それ以上に、現在行われているSNS規制論を眺めていて覚える違和感は、SNSを「規制する」という発想そのものが、自由主義と民主主義を正面から否定するものだ、という点にあります。

その典型例が、先日の『権力者によるSNS規制論は危険』でも指摘した、自民党の松川るい参議院議員は自身の公式ブログに先月26日付で『誹謗中傷大国ニッポン~そろそろいい加減にしよう~』というエントリーに含まれる、次の①~④の提言でしょう(大意を変えない範囲で要約しています)。

- ①誹謗中傷したら、即座に発信した個人が特定できるようにする

- ②PV数を稼ぐビジネスモデルをやめる、または、PV数を稼ぐビジネスモデルを許容するのであれば、本人に取材もしていないような「こたつ記事」については、本人から申し出があれば即刻削除することを義務付ける

- ③オールドメディア(紙媒体、地上波放送局)は、ネット上の言説について、自身の独自取材や判断を厳正に行い、盲目的な後追い記事を書かない矜持を持つ

- ④ネット上の誹謗中傷について精神病や心理学などの専門家による解説を広く世の中に知らしめ、世の中の常識とする

端的にいえば、極めて危険な思想です(発信者名を隠せば、まるで中国共産党やソ連共産党のそれとそっくりでもあります)。

とくに①については法的に厳格な開示手続をすっ飛ばして、情報発信者の実名を開示させる、というもので、法治国家にあるまじき、きわめて粗暴で危険な考え方です。

また、②についても意味不明で、「PVを稼ぐビジネスモデルをやめろ」とは、もし「多くの人に見てもらうべき記事を書くな」という意味ならば、それは言論統制そのものであり、そして憲法第21条が保証する表現の自由に対する侵害です。ブログやSNSのみならず、新聞、テレビというビジネスそのものの否定でもあります。

さらに③については、オールドメディアが報じるべき内容を政治家として規制するという考えであり、④についても政治家が認めた公式見解を「世の中の常識とする」ことで、いわば、思想統制そのものでもあります。

いずれにせよ、自民党政治家が「SNSを規制せよ」などといった極めて危険な考え方を提唱する一方で、テレビ局は深刻なコンプライアンス違反が発生しても放送免許の取り消しができないというのは、なかなかに理解に苦しむ状況でもあります。

ただ、SNSを中心とするネットの社会的影響力は、今後、高まることはあっても下がることはありません。

そして、SNSの世界では、「SNS」という何らかの意思を持った者が存在するわけではなく、SNSはあくまでもそれを使用する個々人の意思の集合体に過ぎないのです。

その意味では、SNS規制論はまさに「天に唾を吐く」ようなものでもありますし、また、SNS規制などを通じて民意を弾圧しようとする動きに対しては、必ずしっぺ返しがなされます。

老婆心ながら、自民党もSNS規制という狂った議論からは早く決別した方が良いと思うのですが、いかがでしょうか?

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

思えば恵方巻なる一地域の風習を全国に流行らせようとした大企業も、ツイッターで大量廃棄が話題になって敗北した歴史があるので、形を変えたペンは剣よりも強しなんでしょうね。

剣側は規制したがるわけだ。

昨日、トランプ大統領はXにて、USAIDやほかの機関から資金が民主党にとって好ましい記事を書いたメディアに流れたと発言しています。「ポリティコ」は800万ドルを受け取ったとか。そして、これは史上最大のスキャンダルになる可能性があると、トランプ大統領は見ています。

日本のメディアはUSAIDの解雇問題を報じているようですが、この世論誘導報道と資金についてはどう扱うのでしょう?

取り敢えずSNS界隈で抑えよう無く盛り上がるまでは「エーアーミエナイキコエナイ~」からの“報じない自由”権行使&“報じない自由”謳歌とちゃいます?

知らんけど

櫻井君のお父さんも総務省を退後、三井住友銀行に行ってから電通に再就職していますが、何故か幹部として入社し、総務省時代に2千数百万円だった年収が5千万円以上と倍です。

つまり、天下りと言われないようにワンバウンドしてから電通に行っています。

TV局、電通、博報堂は総務省の天下り先で間違いないと思ますけど。

どうやっても隠せない段階までは「トランプ最低!トランプ最低!」と連呼し、

いよいよ隠せなくなったら嫌々渋々最低限のアリバイ報道だけを行うと予想します。

ですが日本国内の暇空茜氏関連のタブーっぷりを見ると、

「断固報道拒否!」もあり得るルートかな?

素人考えですけど、SNSとは巨大な井戸端会議なので、そのうち、都合の悪い井戸端会議も規制しろと、言い出すのでしょうか。

蛇足ですが、(もちろん、一概ではないかもしれませんが)国会議員の頭のなかでは、SNSは若者が使うもので、シルバー世帯は使わないことになっているのではないでしょうか。

オールド国会議員(?)も、フジテレビの某相談役も、日産の経営陣も、実質、今まで通りで、変わることは許さないのでしょう。

まー日産の経営陣はそれこそプリンス呑んだ頃からも相も変わらずのメンタル維持しとるげにアリマスからな、現経営陣は遠からず逃げそうですが(サラリーマンだけに)

しっかし“サラリーマン経営陣”が続いても維持される経営&企業意識体質文化…組織体DNAとはゲニオソロシく在りまンなァ

知らんけど

>> 都合の悪い井戸端会議も規制しろと、言い出すのでしょうか。

既に専制国家や軍事政権で前例がありそうに思います。

選挙のビジネスモデルが変わってしまったということなのだと思います。ジバン、カンバン、カバンが通用しなくなることへの恐怖。SNSをどう活用するのか。活用すると馬脚を現す?ということなのかもしれません。とても活用できない。ここはなんとか規制したい。

>>真偽不明の情報を拡散することがダメだ、収益目的で選挙を話題にすることもダメだ

これは誰が判断するのか?ファクトチェックセンター?被害を受けた側の主観?

国際報道もそうだね。BBCによれば外国メディアはガザに入れないとのこと。

であればガザの映像はだれが作っているのか。ガザ当局という言葉が出てくるが、飯山陽氏によるとガザ当局とはハマスのこと。要はテロリストのくれる映像と死者数を無批判に流しているだけ。何が「検証」だよ。

パレスチナによる自治が始まった時、アラファト議長を頭にPLOやハマスその他ゲリラの文民と軍事部門が合わさってパレスチナ自治政府を構成したわけです。

この為、文民が政府の役職を構成して、軍事部門が警察機構と外敵から守る警察予備隊のようなものができました。

と言うことは、警察にハマス所属の人間がいて当たり前ですし文民の中にもハマス所属はいます。国連との連絡の職員がハマス所属は当たり前です。

イスラエルが強制入植を行えばパレスチナ自治政府の警察機構やその上の部隊が迎撃して当たり前ですね。国連の枠組みのパレスチナ自治は、PLOやハマスから構成されているのでハマスの排除は枠組みを崩壊させる悪手でしかないのです。

アメリカが仲裁して街並みを再建するから一時避難をと言っても信用されないのはパレスチナ自治を認めていないからです。ユダヤ教とイスラム教は、ともにイエスキリストがいないので、他の宗教は殲滅の対象です。経典に出ていますね。イスラエルを作らなければ起きなかった悲劇ですね。

和平合意を受けて、イスラエルは2005年にガザ地区から完全撤退していますが? その結果がテロ組織ハマスによるガザ占領ですよ。

テロ組織にまともな統治ができるわけもなく、ガザ住民による抗議デモが起きたりしていたのを知らないんですか? ハマスは反対者を捕まえて拷問にかけていたという国際人権団体の報告もありますが?

自民党は自由民主を名乗っていいのだろうか?

寡頭制の政治をしようとしてないか?

寡頭党と名乗ったのがいいのではないか?

読売で取り上げたような党内の議論全体や組織の方針は取り上げず、SNS規制に積極的な党内の発言とやらだけを取り上げた共同通信の記事ですが、ムリなSNS規制を言いつのる議員が存在するのは確かなのでしょう。

自民党には批判や懸念を伝えるのは大事なことと思います。

しかし、松川氏も自分が対韓外交擁護やエッフェルの時にネット世論に突き上げられた立場でそんな主張をすれば、自身の利益のために党の方針に影響を与えようとしていると見られても仕方ないですよね。

元官僚議員というより感情的な女性議員の印象すら持ってしまいそうです。

ま、選挙区の地方議員やら党員やらからも好かれてはない様でっから(←外野視点やから知らんけど)、このまま自尊心と野心で“当選リソース”喰い潰してFOちゃいますか??

知らんけど

エッフェル姉さんがパリでの報告書は提出済み

とTVで話していたが後で「党には出したが公開はしていない」と分かった

さて「訂正と謝罪」はいつするのか

SNS規制を叫んだ松川議員はどうするのか

責任をもって報告の義務はあるでしょう

安倍さんと一緒に自由民主党は死んだんだなあと。

>自民党もSNS規制という狂った議論からは早く決別した方が良い

正論だと思うのですが、今の石破首相およびその幹部達(岩屋外相など)は

SNSに嫌われている側ですから、少なくとも彼らが椅子に座っている間は

決別できないと予想します。早く諦めてどいてくれればいいんですがねえ……