どこまで進んだ?サイフレス決済

たまに出張に出ると、社会の変化を痛感します。こうした社会の変化のなかでもとくに大きなものがあるとしたら、それはキャッシュレス化を通り越した「サイフレス化」かもしれません。出張する地域にもよりますが、自宅を出てから帰ってくるまでの間、サイフすら取り出さないで済む、といったシーンが増えているのです。そうなると「ひそかな値上げ」にも気づかない、というケースも増えてくるのかもしれませんが…。

旅のキャッシュレス化はどんどん進む

「ひそかに少しずつ便利になりつつある日本」―――。

それを痛感したければ、出張に出るのが良いかもしれません。

個人的体験談で恐縮ですが、先日、今年初めての出張に出かけてきましたが、とにかく現金を使う機会が減ったのです。

そもそも自宅を出てから都内の某ターミナル駅に到着するまでの間はもちろんのこと、そのターミナル駅と空港を結ぶリムジンバスまたは鉄道路線を利用するのに現金は不要です。基本的には交通系ICカードなどのキャッシュレス決済が使えるからです。

また、飛行機に乗るときも、JALやANAの場合は事前にウェブで予約し、決済まで済ませておけば、空港のチェックインカウンターを利用しなくても保安検査場の段階からスムースに移動できますし、新幹線の場合も、最近だとウェブで予約しておけば、いちいち窓口に並ぶ必要はありません。

モバイル端末の威力

そして、こうした便利さの威力を痛感するのは、モバイルデバイス・スマートフォンとの相性の良さでしょう。

たとえば、多くのビジネスマンは出張で、都心ターミナル駅と空港を結ぶバス、飛行機(JALやANAなど)、新幹線といった公共交通機関を多用することと思いますが、スマホがひとつあれば、これらの交通手段を本当に便利に使いこなせるのです。

たとえば一部のバス路線の場合、乗りたい便をあらかじめウェブで予約し、決済まで済ませておけば、スマホの端末を係員に見せるだけでバスに乗れるようですし、飛行機もモバイル搭乗券をあらかじめダウンロードしておけば、保安検査場の段階でそれをかざせば済みます。

さらに新幹線や特急列車などの場合は、スマホアプリで予約を行い、クレジットカードで決済したうえでSUICAなどの交通系ICカードを指定すれば、そのICカードを改札機にかざすだけで新幹線が利用できます(※最近だとモバイル乗車券の旅客は車内検札すら省略されているようです)。

ついでに言えば、一部のファーストフード店などはアプリからのモバイルオーダーが可能であり、空港や新幹線駅などに向かう途中で小腹が空いたら、これらの店でモバイルオーダー・モバイル決済が可能です。最近だと、たいていの場合は出張先のホテルやコンビニでもクレジットカードや電子マネー決済が可能です。

時代はキャッシュレスを通り越してサイフレスへ?

こうやって列挙していて気付くのは、「キャッシュレス」どころか、「サイフレス」な移動です。

たとえば、自宅から駅に向かう途中、某著名定食屋に立ち寄り(モバイルオーダー・モバイル決済)、都内某ターミナル駅ではモバイル購入してあったバスチケットを係員の人に見せてバスに乗り、空港に着いたらモバイル端末の搭乗券をかざして保安検査を通過し、飛行機に搭乗、といった具合です。

さらには、ついた先の某都市でもキャッシュレス化が急速に進んでおり、市内に向かうバスこそ現金しか使えなかったにせよ、某都市の名物(そのジャンルを言うだけで街の名前がばれるほど有名な食品)を提供する店でも、つい最近、キャッシュレス化に対応したようです。

ここまではいずれも、「現金」どころか、「サイフ」すら取り出していません。

冒頭で指摘したとおり、地方空港の場合は空港と市内を結ぶリムジンバスでキャッシュレス決済が使えないこともありますので、基本的にサイフを「初めて」を取り出すのがこのタイミングなのです(翌日の帰りの便でももう1回チケット購入があります)。

さらに、地域によっては、出張の間中、本当にただの1回もサイフすら取り出さないことがあります。

新幹線を使った日帰り出張だとその傾向が特に顕著であり、それこそモバイル端末のICカード(たとえばモバイルSUICA)に新幹線のチケット情報を登録しておけば発券すら不要ですし、出張先の移動も同じモバイル端末で事足りるのです。

たとえば、首都圏のJR、地下鉄、私鉄などの主要鉄道路線では、SUICA、PASMOなどのIC乗車券を共通で利用できますが、最近だとICOCAやTOICAなど、首都圏以外の鉄道会社が発行したIC乗車券も同じように利用できます。

そして、首都圏に住む「SUICA民」なども、京阪神・名古屋圏はもちろんのこと、札幌エリア、仙台エリア、広島エリア、福岡エリア、さらに最近だと沖縄のゆいレールに至るまで、普段使用しているSUICAをそのまま同じように利用することが可能になってきたのです。

もともと、コンビニ大手(ローソン、ファミマ、セブイレ)や大手外食チェーンなどでは交通系ICカードやペイアプリが使用可能であるため、先ほど述べたように、本当にただの1回も、サイフすら取り出さない、ということが生じ得るのです。

気になる「ひそかな値上げ」…負担の「見える化」が必要なわけ

もっとも、便利になるのは良いことではあるにせよ、ひとつ気になる点があるとしたら、人々の金銭感覚の変化かもしれません。

最近、さまざまなモノの値段が上昇していると実感している方も多いと思いますが、実際のところ、電子決済が普及してくると、「気づかぬうちに値上がり」、という事例も増えてくるかもしれません。あるいはモバイル決済が便利すぎるがために、ひそかな値上げに気づかない、という事例に直面するかもしれないのです。

私たちは自分のサイフから物理的に紙幣やコインが出ていけば、「おカネを使った」と認識することができます。

しかし、モバイル決済だと、一回一回の決済は少額でも、積もり積もれば結構な金額になる(かもしれません)し、焼肉定食などが1食あたり50円や100円というレベルで値上げされていたとしても、私たちはあまり気づかないかもしれません。

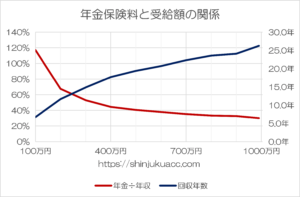

サイフから現金が見えなくなるだけでこうなのですから、ましてや国家が意図的にあなたの支払っている税金や公租公課負担を隠蔽していたとしたら、ますます国民はそれらに気づかなくなる(かもしれない)、ということでしょう。

余談ですが、『【総論】我々は給料からどれだけ「引かれている」のか』のように、当ウェブサイトでは今後も引き続き、「見えない費用の見える化」に一石を投じ続けたいと思う次第です。

本文は以上です。

日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

私のサイフに入っている現金の回転率は極端に低くなってます。同じ紙幣が1年くらいそのままだったり。

医療機関は相変わらず現金率が高いです。小さな医院とか。カードは使えるけど保険診療の場合はダメとか。

>市内に向かうバスこそ現金しか使えなかったにせよ、某都市の名物(そのジャンルを言うだけで街の名前がばれるほど有名な食品)

どこだろう。餃子、牛タン、鰻、馬刺、お好み焼き。餃子だったらバスじゃなくてトラムか。

自分周辺では「萩の月」@仙台ですね~

サイフレス決済が進んでいるのは中国なのだから、進歩的日本人は「中国を見習おう」と言い出すのでしょうか。

中国が現金を使わないのは別の理由があるのではないかと思っている。

毎朝開店前、レジには10万円の釣銭が入っている。その日にレジを通った売上が50万円だったとすると閉店時にはレジの中に60万円の現金がなければならない。数えてみたら59万9800円だった。よくあること。雑損で処理する。これが55万円しかないと不正を疑うような事案だ。場合によっては警察を呼ばなければならない。あの国ではこういうことが毎日起こっていたのではないか。小売業で売上の1割の現金が消えたらつぶれてしまう。

ここは思い切ってQRコードにしてしまえということになる。

元経理マンの視点。

毎度、ばかばかしいお話しを。

日本政府:「値上げを意識させないために、サイフレス決済を推進しよう」

まさか。