新聞はあと十年で消滅か…我々のリテラシー向上が急務

新聞の部数は急速に減少しており、このままだとあと10年前後の間に、新聞自体が消滅してしまう可能性すらありそうです。ではなぜ、新聞部数は急速に落ち込んでいるのか――。そのカギとなるのが、「正確で信頼し得る情報」を、新聞が提供しているのかどうか、という論点でしょう。ここで最近発生した、政治家の発言の「切り取り報道」問題に代表されるいくつかの報道が、信頼性に影響している可能性です。そして、インターネットで情報源が多様化するなか、私たちに求められるのは「情報リテラシーの向上」でしょう。

新聞部数は急減している

新聞部数はピーク時の半分以下に!

新聞の部数が急落しているという話題は、当ウェブサイトではもう数限りなく繰り返してきた論点のひとつです。

端的にいえば、新聞の部数は最盛期と比べ、すでに半分以下に減っていて、しかも短期的に向上する見込みはありません。

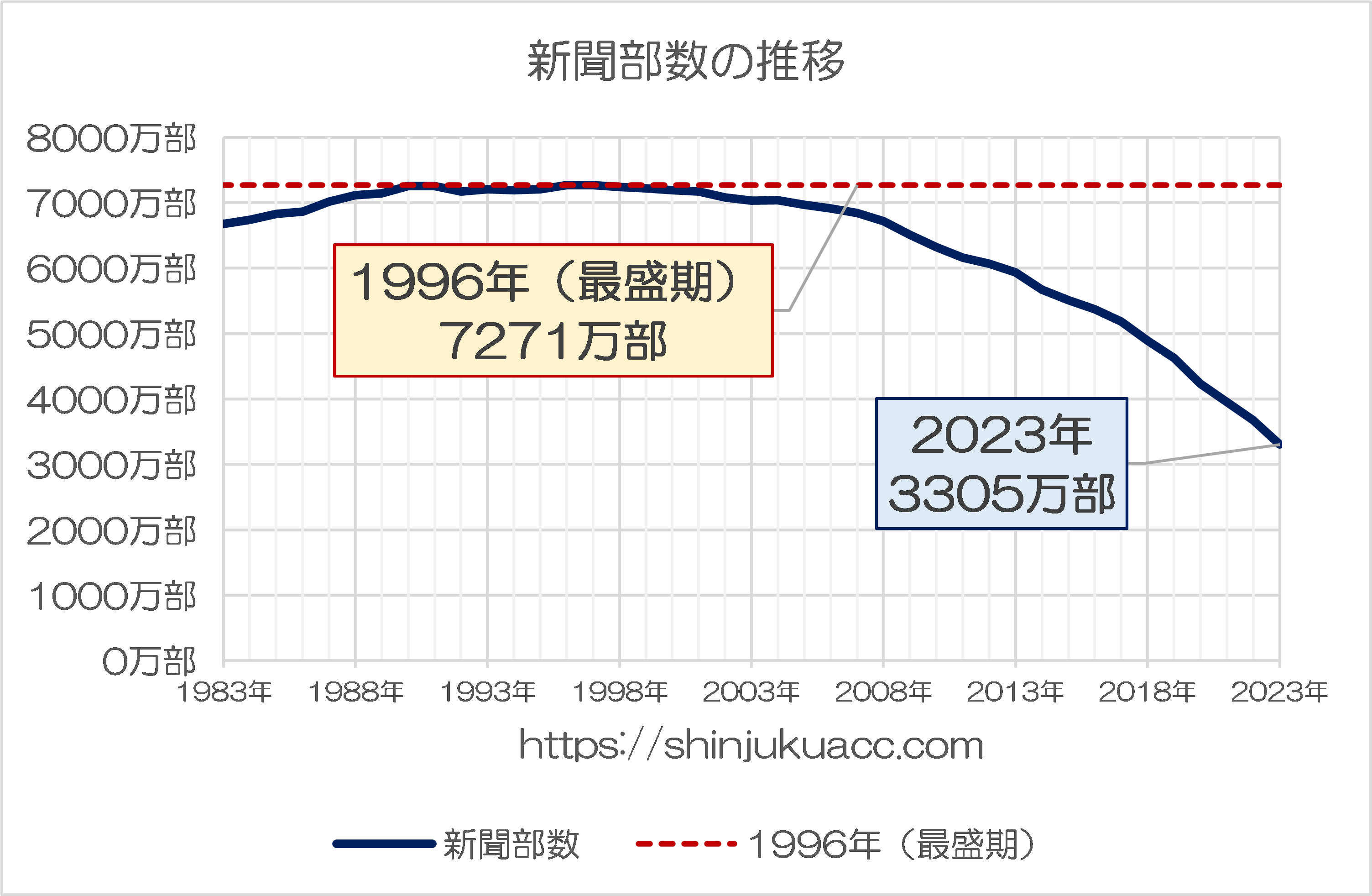

客観的な事実を確認しておくと、一般社団法人日本新聞協会が公表しているデータによれば、新聞部数(※朝夕刊セット部数を1部ではなく2部と分解した場合の部数)は、ピーク時の1996年の7271万部と比べ、直近の2023年においては3305万部と、半分以下に減ってしまいました(図表1)。

図表1 新聞部数の推移

(【出所】一般社団法人日本新聞協会データ【1999年以前に関しては『日本新聞年鑑2024年』、2000年以降に関しては『新聞の発行部数と世帯数の推移』】をもとに作成。なお、「合計部数」は朝夕刊セット部数を1部ではなく2部とカウントすることで求めている。以下同じ)

これは、なかなかの減少ぶりです。

部数減少のペースは次第に速まっている

しかも、驚くべき点は、それだけではありません。部数減少のペースが次第に速まっているのです。

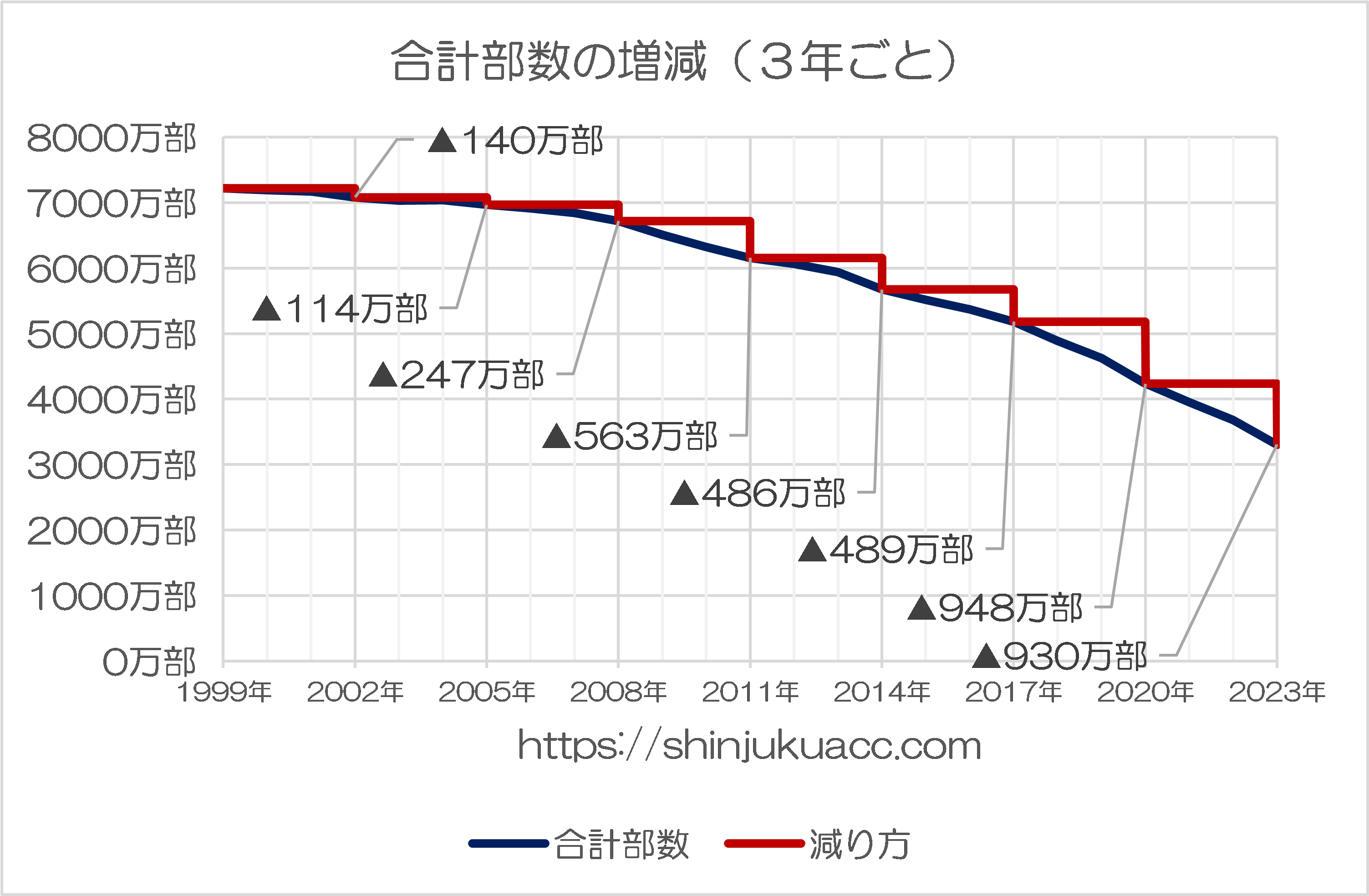

図表2は、1999年以降、3年刻みで部数の変化を記録したものです。

図表2 合計部数の増減(3年ごと)

(【出所】日本新聞協会データをもとに作成)

これで見ると、新聞部数の減少の兆候は、2000年初頭の時点ですでに生じていたのですが、このころはまだ「新聞業界が消滅する」ほどの減少ではなく、「誤差の範囲」で済ませられるレベルだったのかもしれません。

しかし、2008年頃を境に、次第に部数減少の「坂の角度」が急峻(きゅうしゅん)になり、2017年以降の3年間でなんと一気に948万部も減少しました。平均すると年間で316万部減少した計算です。2020年以降の3年間も930万部減少し、減少速度はやや緩んだものの、年平均では310万部です。

もしも今後も毎年300万部前後のペースで部数減少が続けば、紙媒体の新聞は、あと10年間でこの世から消滅する計算です。

新聞はあと10年前後で消滅する(かも)

もちろん、この「新聞はあと10年で消滅する」という考察は、現実問題としては、若干雑です。前提条件次第で、この「10年」が「20年」になるかもしれませんし、はたまた逆に「5年」になるかもしれないからです。

まず、「年間300万部」という新聞部数の減少ペースが今後も続くか、という問題があります。

もしも減少ペースが緩めば、新聞業界の「寿命」は少し伸びますし、減少がどこかでストップすれば、当ウェブサイトの予測に反して、新聞業界の消滅は避けられるはずです(あるいは逆に、減少ペースが「年間300万部」以上に拡大する可能性もありますが…)。

次に、業界全体としての新聞の部数だけでなく、個別の新聞社の経営体力、という問題もあります。

新聞は非常にコストがかかるビジネスであり、新聞を印刷し、戸別宅配を維持するためには、輪転機や配送網などの固定資産、紙、インク、電気代、燃料代などの印刷・配達経費などの負担を続けなければなりませんが、これらの負担に耐えられなければ、新聞社といえども事業終了(廃業、倒産など)を余儀なくされます。

これとは逆に、全面的に電子化・ネット化して、印刷、配送などのコストを浮かし、インターネット戦略で生き残りを賭ける新聞社も出現するかもしれませんし、そうなると、単純に「部数が減っている」というだけの理由で、新聞業界の未来を読むことはできなくなるかもしれまsね。

ただ、上記のような前提はあるにせよ、著者自身としては、「新聞業界はせいぜい、あと10年前後しかもたない(かもしれない)」、という説を、強く支持したいと考えています。

その理由は、新聞部数が短期的に上向くという兆候が見当たらないからです。

なぜ、そう考えられるのか―――。

この10年で新聞購読時間は半減した

これについては、やはり、「数値」を見ておくのが早いでしょう。

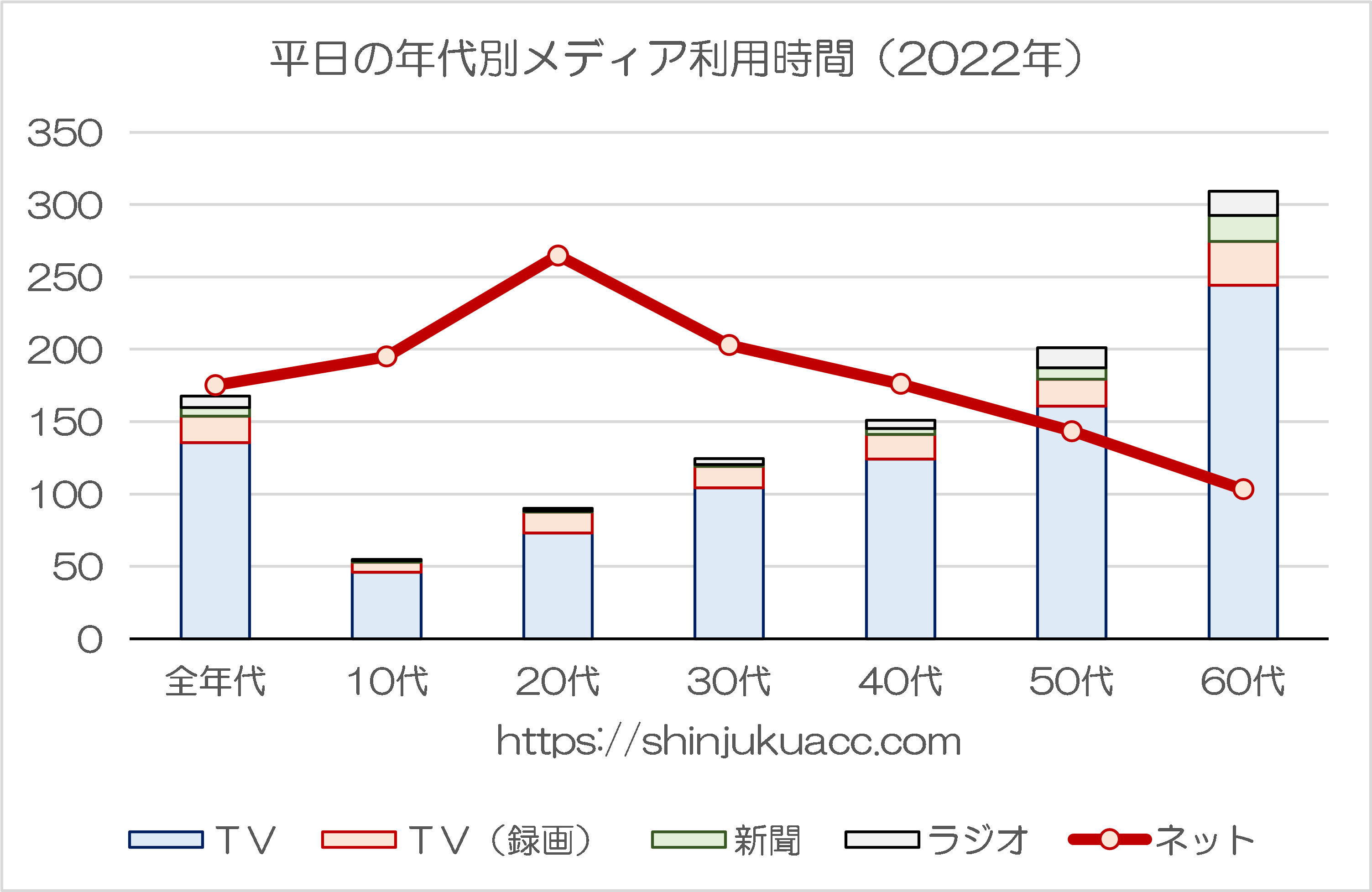

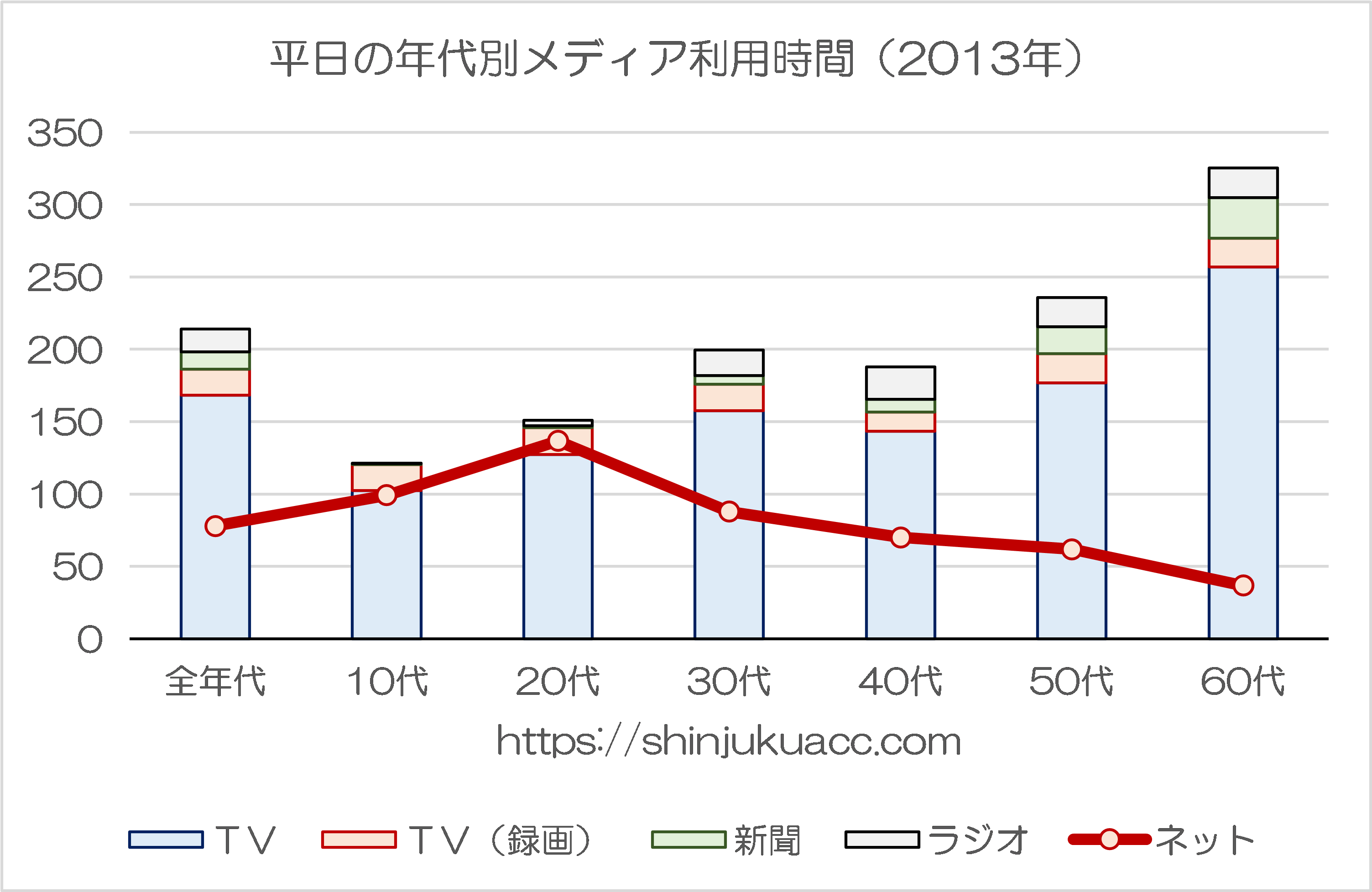

総務省『情報通信白書』に掲載されている調査によると、2022年においては、「全年代」において、初めてネット利用時間が「テレビ、新聞、ラジオの合計利用時間」を上回りました(図表3-1)。調査が始まった2013年(図表3-2)と比べると、これは非常に大きな差です。

図表3-1 平日の年代別メディア利用時間(2022年)

図表3-2 平日の年代別メディア利用時間(2013年)

(【出所】総務省『情報通信白書』データをもとに作成)

この2枚の図表から判明する事実は、50代以上を除いて、基本的に多くの世代ではネットの利用時間がテレビの視聴時間、新聞の購読時間、ラジオの聴取時間の合計を上回っていて、その傾向は年々強まっている、ということです。

また、新聞の購読時間については、両方のグラフだと少なすぎてわかり辛いのですが、実数でいえば2013年に全年代平均が12分(60代28分、50代19分、40代9分…、など)でしたが、これが2022年には6分(60代18分、50代8分、40代4分…、など)と、ちょうど半分に減っているのです。

つまり、新聞はメインの購読層が高齢者に極端に偏っており、しかも高齢層もテレビの視聴時間はあまり減っていない反面、新聞の購読時間が減少している、という現象が確認できます。

テレビが意外としぶとく生き延びる(かもしれない)と予測されるなかで、新聞はメインの購読層である高齢層にすら見放されつつあるという現状が、何となく見えてきます。

新聞は典型的な装置産業

もちろん、世の中には現在でも、「新聞は紙で読みたい」、「朝刊に織り込まれるチラシが楽しみ」、といった人たちがいる(かもしれない)、という点については、必ずしも否定するつもりはありません。

ただ、あくまでも一般論ですが、どんな製品・サービスであっても、それを存続するためには、最低限の利益水準が必要です。

とりわけ新聞の場合は非常にわかりやすい「装置産業」であり、新聞を製造し、それを全国の家庭に届けるためには、少なくとも▼材料となる紙とインク、▼高速で印刷する輪転機、▼輪転機を設置するための工場、▼刷り上がった新聞を各地に送り届けるための車両運搬具や配達員――などが必要です。

冷静に考えたら、これらのコストは多くの場合、情報をウェブ配信すれば不要なものばかりであり、経済合理性「だけ」で考えたら、情報を紙に刷り込んで全国に送り届けるのはやめて、全面的にウェブ配信に切り替えた方が合理的です。

輪転機にしても、工場設備にしても、車両運搬具にしても、決して安いとはいえない設備ばかりですし、物理的に莫大な分量の新聞紙を購読者に送り届けるためには大量の労働力を必要とします。つまり、新聞を「情報の塊」とみなすなら、その「情報の塊」を、人海戦術で時間をかけて送り届けなければならないのです。

この点、1日分の新聞の情報量は、テキストデータのみであれば約1メガバイト前後とされており、これに写真データなどを加えても、せいぜい数十メガバイト、といったところでしょう。これだったら、現在の通信環境だと、(条件次第ですが)せいぜい数秒で送信できます。

あるいは、新聞社が市価数千円から数万円程度のタブレット端末を購読者に配布し、(通信費は購読者持ちとしつつも)そのタブレット端末に新聞情報を配信すれば、先ほど挙げた輪転機などの装置、用紙やインクなどの原材料、果ては人海戦術で新聞を送り届けるための労働力などを、丸ごと浮かすことができるはずです。

日本の新聞社は、どうしてそれをやらないのでしょうか。

謎でなりません。

新聞部数激減の背景

なぜ新聞は部数を減らしているのか――仮説①は「使い勝手の悪さ」

ただ、新聞部数が激減していることは「客観的事実」ですし、また、さまざまな状況から判断する限り、新聞部数が短期的に回復する可能性も高くないことは間違いなさそうですが、ここで重要なのは、「なぜ新聞部数が激減しているのか」、です。

ここから先は当ウェブサイトなりの主観的分析ですが、おそらく、新聞部数が激減しているのには2つの理由があります。

ひとつめの要因としては、新聞自体の媒体としての使い勝手が悪いことが考えられます。大きくて嵩張るし、意外と重く、持ち運びにも保管にも不便です。

新聞紙1枚の大きさは、広げたときには406mm×546mmであり(実際にはその両面に記事などを印刷して半分に折り畳むため、新聞紙1枚で新聞4ページ分です)、48ページの新聞だと、この406mm×546mmの新聞紙を、都合12枚消費します。

また、48ページの新聞の重さはだいたい200グラム少々であるため、1ヵ月分(つまり約30日分)の新聞の重さは5~6㎏前後であり、古新聞として資源ゴミ回収などに出すにしても、運搬するだけでなかなか骨が折れます。

新聞は嵩張るため、「過去の新聞記事を自宅などに蓄えておき、いざというときにそれらを『検索』する」、といった使い方は難しいのが実情ですし、物理的に自宅に保管しておけるだけの場所がもったいない、などの事情も無視できません。

さらには、新聞「紙」は一度印刷したら記事の差し替えができませんし、印刷されてからそれが人々の手元に届くまで、最短でも数時間、下手をすると半日以上の時間がかかります。その意味で、この情報化社会において、肝心の情報の「鮮度」がまったく確保できないのです。

そもそも新聞の情報は信頼に値するのか

ただ、新聞が廃れている理由のうち、もうひとつの大きな要因は、「新聞の質の問題」ではないでしょうか。

先ほどの図表1でも示した通り、新聞部数は1996年を頂点とし、そこから放物線を描くように、最初は少しずつ、しかし着実に部数が減り、最近だと1年間で300万部前後も減っていることが確認できます。某全国紙の発行部数に相当する部数が、たった1年間で失われている計算です。

その理由を端的に指摘しておくならば、「新聞に月額数千円の購読料を支払う価値を見出さない人が増えた」、という可能性です。

一般に「放物線」は、ある製品・サービスが当初は受け入れられていたにも関わらず、次第に人々の支持を失っていくときに見られる現象です。

あくまでも仮説ですが、「新聞に掲載されている情報の質が非常に低いということに、一般国民が徐々に気付き始めて来た」、というのが、正解に最も近いのではないでしょうか。

考えてみれば、日本にはさまざまな専門家がおり、新聞記者などよりも遥かに専門性を持った人たちが、一般読者として存在しているわけです。

インターネットが普及する以前であれば、自分の専門領域について「おかしなことを書いているな」と感じる人もいたかもしれませんが、それについて、全国の人に向けて「あの新聞に掲載されたこの記事は専門家の目から見ておかしい」と指摘するのはとても困難でした。

そもそも「不特定多数の人に向けて日常的に情報を発信する」というのは、マスコミ関係者などだけがもつ「特権」だったからです。

たとえば、「A新聞に掲載されたこの記事はおかしい!」「捏造ではないか?」などと思ったとしても、それを口に出して反論することが非常に難しく、できるとしたらせいぜい、「A新聞のライバルであるY新聞にタレコミをして、Y新聞に反論記事を掲載してもらう」くらいしかなかったのです。

政権交代を起こした2009年の選挙

しかも、A新聞やY新聞などマスコミ業界が「結託」してしまうと、もうお手上げでした。

2009年の総選挙がその典型例です。

というのも、右から左まで、全国紙、ブロック紙、主要地方紙、NHK、主要民放キー局などがこぞって麻生太郎総理大臣を攻撃し、「政権交代」と叫び続け、同年の衆院総選挙では民主党が300議席を超える議席を得て圧勝したからです。

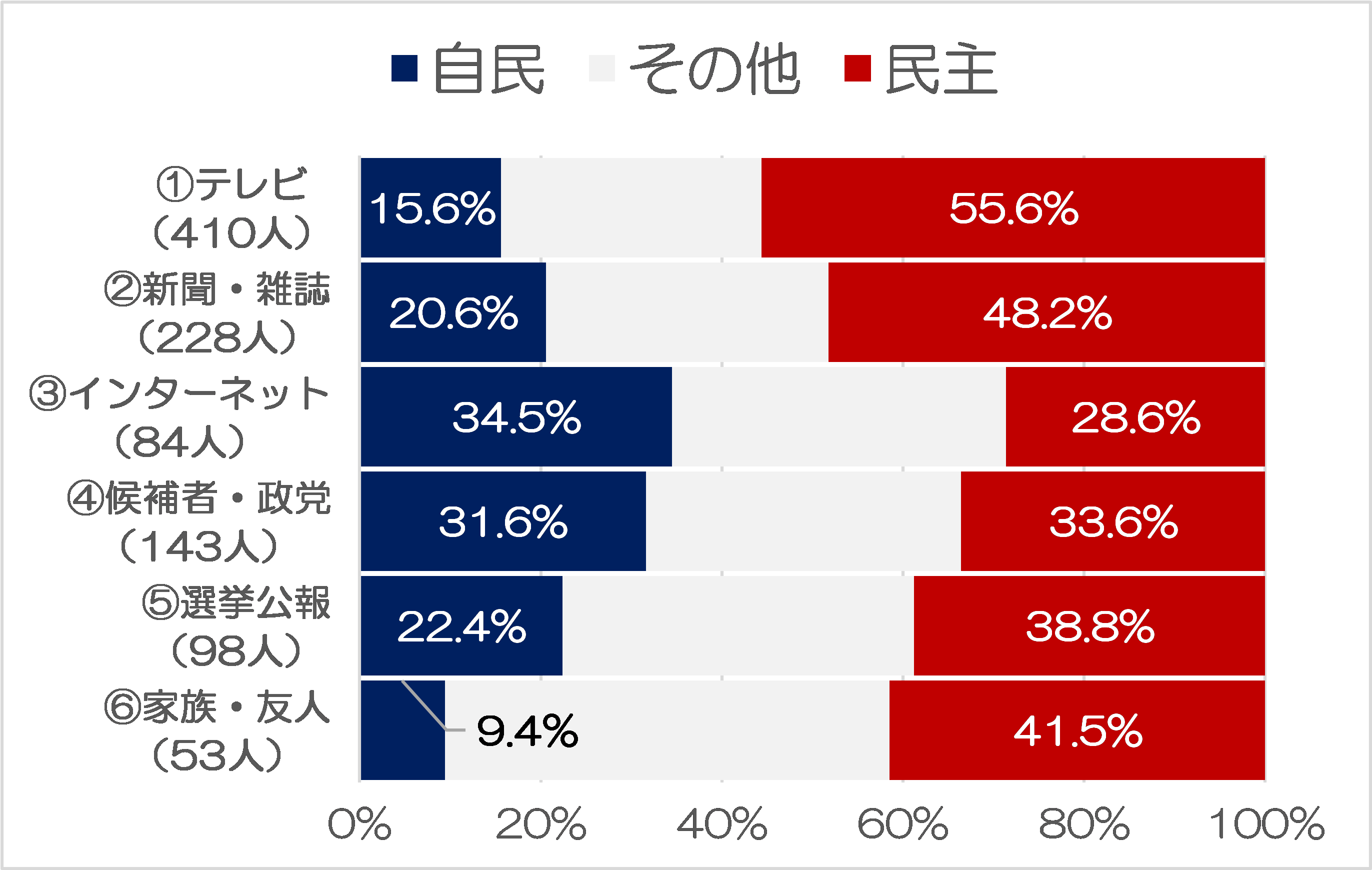

これについては2009年9月10日に社団法人日本経済研究センターが公表した、『経済政策と投票行動に関する調査』と題するレポートで、情報源によって比例代表での投票先に極めて大きな違いが見られたことからも明らかでしょう(図表4)。

図表4 情報源と比例区投票先の関係

(【出所】(社)日本経済研究センターのレポートのP7をもとに作成)

これによると、情報ソースを「インターネット」と答えた84人に関していえば、自民党に投票した割合が34.5%で民主党の28.6%を上回っていたのに対し、「テレビの情報番組(ニュース番組、ワイドショーなど)」と答えた410人は自民党15.6%に対し民主党が55.6%だったのです。

また、たとえば「新聞・雑誌」と答えた228人についても、やはり自民党が20.6%に対し民主党が48.2%でした。ここまで極端な差がついていれば、「偶然」では済まされない違いであり、もはや「民主党政権を作った最大の原動力は2009年の新聞・テレビの報道だった」、などと断言しても良いでしょう。

ちなみに2009年8月の選挙の際に、マスコミ各社が「報道しない自由」を行使した事例は、他にもあります。麻生太郎総理大臣と鳩山由紀夫・民主党代表(※当時)による党首討論を、主要メディアが「報道しなかった事件」でしょう。

この党首討論は21世紀臨調が主催し、同年8月12日にANAインターコンチネンタルホテル東京で開催されたものです(ページ自体は21世紀臨調のウェブサイトに残っていますが、残念ながら、現時点で映像自体は再生できなくなってしまっています)。

ただ、この内容自体は当ウェブサイトで『先祖返りする立憲民主党、今度の標語は「変えよう。」』などでも取り上げたとおり、著者自身の手元メモに基づけば、客観的に見て、討論会自体は麻生総理の完勝、鳩山代表の完敗だったと考えて間違いないでしょう。

麻生総理の発言の理路整然さに対し、鳩山代表の支離滅裂さが際立っていたからです。

もしもノーカットで最初から最後までこの討論会を視聴していれば、多くの人が民主党ではなく、自民党に投票していた可能性が濃厚です。なにせ、トップからして支離滅裂なのですから、民主党政権が実現すれば日本がメチャクチャになるだろうということくらい、容易に想像がつく話だからです。

しかし、この党首討論会、残念ながら、NHKや在京民放などの地上波テレビ、あるいは主要全国紙などが積極的に取り上げた形跡はありません。

著者自身の記憶だと、主要全国紙の翌日の朝刊をくまなくチェックしてみたところ、たしか1紙だけ、3面あたりに小さく記事になっていたと思いますが、少なくともこれを生中継した地上波テレビ局は皆無でしたし、1面トップで取り上げた新聞も記憶にありません。

こうした「酷い報道の実態」は、しかし、インターネットの普及と発達により、徐々に人々の知るところとなってきたのではないでしょうか。

上川陽子氏の発言を「切り取り報道」した共同通信

その典型例が、つい最近も発生しました。

『上川陽子外相「産まずして何が女性か」に見る報道問題』や『政治家に辞任を求めるならマスコミにも廃業求めるべき』などで述べてきたとおり、共同通信が上川陽子外相の発言を「切り取り報道」したことで、本人の発言意図とまったく異なる形で世間に伝わってしまった、という事件がそれです。

上川氏は今月18日、静岡県知事選の応援演説で、「うまずして何が女性か」と発言したのですが、共同通信はこれを「女性と出産を関連付けた失言」であるかのように報道したのです(しかも、記事の英語版ではハッキリと “childbirth” という単語を使用して、です)。

実際の上川氏の発言、全文を読むとわかるとおり、「うむ」はこの場合、「出産」の意味ではありません。「自民党が応援する候補を静岡県知事に当選させること」を意味しています。

しかも、一部の新聞は、上川氏の発言を「またぞろ問題発言」などとして批判。あわせて「政治家はなぜ懲りない?」、「SNSでは論点をすり替えてまで(上川氏の)擁護に走る動き(が見られた)」などとして、この共同通信の報道に「悪乗り」する記事を配信する始末です。

ただ、今回の「上川発言報道事件」に、従来と大きく違う点がひとつあったとすれば、それは、まさに「SNSの反応」です。

上川氏の発言は共同通信の報道記事と相前後して、SNSなどではかなり早い段階で全文が取り上げられ、「どうもこの共同通信の報道はおかしいのではないか」、という点が豊富な証拠付きで拡散しました。

さらに興味深いのは、オールドメディアに属さないブログサイト、ウェブメディアなどの台頭です。問題の共同通信の記事を巡っては、SNSなどで「炎上」し始めた段階で、記事のタイトルや本文を何度か差し替えている可能性が、(おそらくは)個人が運営しているウェブサイトで、かなり早い段階から指摘されていました。

『事実を整える』というウェブサイトに5月19日付で掲載された次の記事が、その典型例でしょう。

共同通信が上川大臣発言切り取り報道「(この方を)うまずして何が女性か」タイムスタンプも改竄

―――2024/05/19付 『事実を整える』より

新聞の特権消滅は時間の問題だが…生成AI記事への懸念も

いずれにせよ、現代社会においては、新聞、テレビを中心とするオールドメディアの報道が、かならずしも正しいとは限らない、という点についての認識の共有化が図られつつあるのであり、この流れはおそらくは不可逆的なものであることもまた間違いないでしょう。

考えてみれば、これも当然です。

新聞社、テレビ局などマスコミ関係者が必ずしも専門教育ないし知的訓練を十分に受けているとは限らないからです。

とくに新聞記者がこれまで、「情報の発信者」という特権的な立場に安住できていた理由は、単純に、「不特定多数の人に向けて日常的に情報発信するための手段がほとんどなかった」からであり、インターネットの出現によってその前提条件が崩れた以上、その特権も終了する日が到来するのは当然のことなのです。

もちろん、新聞がこの世から消えることについては、「良いことだ」、「悪いことだ」、などと決めつけるのは良くないことですが、それと同時に少なくとも新聞が1996年のときと同じように7000万部を超える部数を誇る、という時代は、もう終わりを告げたと考えて良いでしょう。

ただし、インターネット上ではフェイクニューズ、ページビュー(PV)稼ぎなどを行う質の低いブログサイトなども多いのが実情であり、私たち一般国民としては、情報のリテラシーを磨くことが、今まで以上に求められていることも間違いありません。

こうしたなかで、ウェブ評論サイト『ダイヤモンドオンライン』に少し前、こんな記事が掲載されていました。

新聞の1世帯当たり購読部数「半数割れ」の衝撃、AIの偽情報への対抗策が鍵

―――2024.5.20 6:45付 ダイヤモンドオンラインより

ダイヤモンドの記事では先ほども引用した日本新聞協会の部数データ(※ただし、「セット部数」を1部とカウントしたもの)を用いて、「新聞の発行部数の減少に歯止めがかからない」、「2000年の新聞の発行部数は約5371万部だったのが、現在は同約2860万部」、「2000年比53%まで激減している」と述べます。

上述のデータとこちらのダイヤモンドオンラインの記事の部数が合致しないのは、単純に部数のカウント方法が異なるからであり、このあたりについてはあまり気にする必要はありません。

「正確で信頼性の高い情報」へのニーズなら常に存在する

それよりも、ダイヤモンドの記事で興味深いのは、日本新聞協会広告委員会が今年3月に公表したアンケート調査に関する項目です。

というのも、「安心できる」の項目で新聞が47.1%に対しネットが16.2%、「情報が正確で信頼性が高い」の項目で、新聞が46.0%に対しネットは17.7%となったことをもとに、「信頼できるメディアとして新聞の地位は揺らいでいない」と主張しているからです(新聞協会の調査が信頼できるかどうかはとりあえず脇に置きます)。

そのうえ、記事はこうも述べます。

「近年は生成AIの影響も見逃せない。生成AIは記事を大量に生成して瞬時に発信できるため、虚偽や悪意のある記事の大量生成が懸念されるからだ」。

はて、そうでしょうか?

じつはこのダイヤモンドの記事、公開されたのが20日と、上川発言報道問題で共同通信が炎上し始めた18日よりも少しあとです。

もちろん、AIが虚偽の記事を大量に生成して瞬時に発信するという可能性については注意は必要かもしれませんが、少なくとも「新聞に掲載された記事が信頼に値するかどうか」という観点からは、これに反する実例が出て来たばかりであるという点を踏まえると、どうもダイヤモンドの記事の説得力は下がります。

ダイヤモンドの記事では、「正確で信頼性が高い情報のニーズはむしろ増している」としたうえで、「生成AIの負の側面を新聞社がカバーできるかどうかが、減少を続ける発行部数の行方をも左右するだろう」、と結論付けているのです。

あたかも新聞の情報の正確性が高く、ネットの情報は信頼性が低いかの言い草、共同通信の「上川発言」報道を見る限り、これもいまひとつ、同意し辛い点です(※ちなみに共同通信の場合は「通信社」であって「新聞社」ではありませんが、共同通信が配信した記事は多くの新聞に掲載されます)。

そもそも論ですが、「正確で信頼性が高い情報」に対するニーズなら、常に存在しますし、また、「インターネットでは常に正確で信頼性の高い情報が流れている」というものでもありませんが、それと同時に「新聞ならば正確で信頼性の高い情報が流れている」というものでもないのです。

もっといえば、因果関係はむしろ逆でしょう。

「ネットの情報は不正確で、新聞の情報が正確で信頼性が高いにも関わらず、新聞が部数を減らしている」のではなく、「(ネットの情報が正確かどうかはともかく、少なくとも)新聞の情報が不正確で信頼性が低いから、新聞が部数を減らしている」と表現した方が、より実態に近いと思います。

「受け手」が賢くなるしかない

ただ、、「新聞、テレビの情報は不正確で信頼性も低い」、「(しかしだからといって)ネットの情報も正確であるとは限らない」のだとすれば、「正確で信頼し得る情報」を欲する私たち一般国民にとっては、大変困った状況が生じていることになります。

いったい、私たちはどうすれば良いのでしょうか。

これに対する結論は、月並みな表現ですが、ひとつしかありません。

それは、「情報の受け手が賢くなること」、です。

要するに、ネット記事であれ、新聞記事であれ、テレビ報道であれ、さまざまな情報源のひとつにすぎないと位置付け、それらを「多様な情報源」としたうえで、ある話題についてどの情報が最も正確であるかを自分なりに判断していけば良いのです。

ここで参考になる考え方のひとつが、「客観的事実と主観的意見の峻別(しゅんべつ)」、という論点でしょう。

「客観的事実」は、誰がどう報じてもだいたい同じような内容になる情報であり、「主観的意見」は報じる人によって評価、判断が割れるような情報です。

たとえば、「日本時間5月29日深夜10時時点でインターバンクのスポット為替相場は1ドル=157円だった」としましょう。これは「客観的事実」の範疇に属する情報です(※小数点以下の数値を無視しているため、厳密には「100%正しい客観的事実」とはいえないかもしれませんが、この点はご容赦ください)。

これについては、こんな言い方が成り立ちます。

「現在の為替相場は民主党政権時代などと比べて明らかな円安であり、物価上昇などさまざまな弊害をもたらしており、『悪い円安』だ。これを是正するために、日銀は直ちに利上げをしなければならない」。

じつは、この文章、「主観的意見」であることに注意してください。

「悪い円安」論自体の誤りについては、『韓国メディアからの「韓国にとっての悪い円安」論』などを含め、当ウェブサイトでは何度となく指摘してきたとおりですので、ここでは繰り返しません。ここで問題にしたいのは、日本のメディア(とくに大手新聞やテレビ)の論調が、この「悪い円安論」に染まっていることです。

くどいようですが、正確な情報には正しい事実認識に加え、正しい学術的考察が必要です。

当ウェブサイトでは、「円高ないし円安は日本経済に良い影響と悪い影響の双方をもたらす」、と述べてきましたが、科学的で学術的な態度とは、その良い影響と悪い影響を比較検討し、現在の日本にとってどちらの影響の方が大きいのかを理論的に導き出すことではないかと思います。

(※余談ですが、その意味では、経済学や金融政策なども、本来は医学などと同様のアプローチが成り立つ学問領域なのかもしれません。)

もっといえば、明らかに経済学の知見のない記者らがこうした比較検討のプロセスすらすっ飛ばし、「国の借金」論だの、「悪い円安」論だの、「悪い株高」論だの、「悪い賃上げ」論だのをぶち上げているのを見ると、マスメディアの報道には害悪が多いように思えてなりません。

そもそも日本の大手メディアは在京民放5局と主要全国紙5紙が同一資本に支配され、これに共同通信、時事通信、NHK、それにいくつかのブロック紙や地方紙など、本当に限られた数しか存在していないことを忘れてはなりません。

その意味では、私たち一般国民としては、マスメディアが垂れ流す情報を「新聞やテレビが報じたから」といった理由で盲信したりせず、ときにはネット空間に存在するさまざまなウェブサイトのさまざまな情報源が、より多種多様な判断材料を提供する可能性があることを認識すべきではないでしょうか。

かくいう当ウェブサイトも、こうした「多様な情報源のひとつ」として、「読んでくださった方々の知的好奇心を刺激する話題」の提供に努めていきたいと思う次第です。

オマケ:この記事の要約

最後に、ちょっとした「オマケ」です。

ダイヤモンドの記事に「生成AI」の話題が出ていましたので、現在話題のAIを使って、今回の記事のサマリーを作ってみました。あっているかどうか、お暇な方は是非、検証してみてください。

新聞の部数は急減しており、ピーク時の半分以下にまで減少している。部数の減少ペースは次第に速まっており、今後も続けば10年間で新聞は消滅する可能性がある。

調査によると新聞の購読時間はこの10年で半減し、高齢者を主要な読者層とする新聞は特に苦境にある。新聞産業は装置産業であり、ウェブ配信に切り替えることでコストを削減できるはずなのだが、残念ながら、それに成功しているようには見えない。

新聞部数が減少している理由については、紙媒体としての使い勝手の悪さだけでなく、新聞の「情報の質」の問題が考えられる。とりわけ最近発生した、政治家の発言の「切り取り報道」問題は、新聞の情報が信頼できないものである可能性を強く示唆するものだ。

もちろん、インターネット側にもAIによる偽情報の生成の可能性があるなど、その情報は100%信頼できるものとは限らない。だが、「情報が必ずしも正確ではない」という点においては、新聞やテレビといったオールドメディアも同じだ。

そしてインターネットの台頭によって情報の発信が多様化したことはむしろ、歓迎すべき状況だ。我々一般人は様々な情報源から情報を収集し、総合的に判断できるからだ。もちろん、そのためには我々自身の知識と情報リテラシーを向上させることが必要であることは言うまでもない。

…。

ご感想、お待ちしております。

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

新聞テレビの情報を鵜呑みにせず自分で調べる機運は平成中期後期で醸成されたかと思いますが、では調べる前の「こんなことありました」を知るきっかけとして新聞テレビが無い時代にどう入手するのかと考えたら、そこが不足してるなと個人的に思いました。

情報とは、どう伝えられるか?という本質に気がついたのですね。

>「こんなことありました」を知るきっかけ

これ、自分で調べたら面白いですよ。

古代から近代までは、敵の来襲を知るために、物見櫓、そして伝える為に、狼煙、というのがありました。伝書鳩もありました。狼少年という童話もあります。

電波が発見されるまでは、伝えることには、時間的なラグがありました。

時間的なラグの他に、伝える側の優位は常にあります。この事を、端的に現すのが、狼少年の童話です。

真実でも事実でも嘘でも、情報は発信する側が、圧倒的に優位です。

そこに付け込んで、虚報を流し続けるマスゴミ。

>そこが不足しているな、

これが、情報、知る、ということの本質的なことです。

本当のことを教えてくれるのは有り難い。

嘘を教えられるのは、怪しからんし、命取りになることもある。

これ以上は、省略。

しかし、現代社会では、情報のこんな本質を知っていないと、生きて行くのも難しそう。

本質をすでにご存知の方でしたか。

なら、匿名をやめてみては?

本質的でない事が気になるから、いつまでも本質が分からない。このことにも気がつく事はないのだろうね。つまらんこと気にせず、情報の本質に気付くこと。

あなたは、誰が書いたかで情報を判別する人?情報そのものの中身を自分で判別できなくて。こういう人がいるから、既存オールドメディアが未だ生きて行けるんだ。

情報リテラシーを持ちましょう、とは、正に、自分で情報が判別できるようになりましょう、といことで、それが、この本文の言っている中身なんだが。

続きです。

それに、最近は、匿名の方が読む気が起こります。HN見ただけで、どんな事書いているか分かるので、大概スルーしますから。最近、コメント者が少なくなって寂しいですね。また、コメントにレス少ないですね。

コメントが面白くないのか?

読む方が、コメントの高尚な内容が分からないのか?

このコメントにレスしたのは、本質を突いたコメントだと感じたからです。

コメントへのレスを増やしたいのなら、むしろHNを

つけた方が良いと思いますよ?

なぜなら「同じ人かどうか分からないと、対話を続けにくい」からです。

2024/05/30 06:22 06:22

2024/05/30 07:14 07:14

2024/05/30 07:24 07:24

これら全てが同じ「匿名」なのか、別人が入っているのか、

読む側からは判断できないのです。だからレスをつける事に戸惑う。

例えば「HN見ただけで、どんな事書いているか分かるので、

大概スルー」と「あなたは、誰が書いたかで情報を判別する人?」は

両立しないのですが、これも同一人物なのか否かで

対話が継続し辛くなってしまいます。

雪だんご さま

件の匿名氏は打たれ弱いが自説は主張したい方とお見受けしますので、せっかくのお心遣いですが無駄になることでしょう。

毎度、ばかばかしいお話を。

ある新聞記者;「自分は定年まで、あと10年だから、新聞があと10年で消滅しても、逃げ切れる」

もしかして。

蛇足ですが、今重要なのは、新聞記者(?)が、どこから情報を得ているか、その情報源が正しかどうか、ではないでしょうか。

もし、新聞が10年より前に消滅したなら、新聞記者は某会計士に文句を言うのでしょうか。

「受け手」が賢くなるしかない、はい、まさにそれしかありません。「新聞は裏読みできないと意味がない」と言われていますが、読み手側に読み解く技量が必要とされるものではないかと思います。

「新聞」という流通形態は衰退が必至でしょうが、「新聞社」というものは何とか生き残っていくでしょう。代わりのものが出てきていないからです。Yahooニュースのようなポータルサイトのニュースも、新聞各社の記事を載せて配信しているだけで、Yahooとかポータルサイト運営会社に記事を書く能力があるわけではありませんし。

逆に、Yahooのような朝鮮人企業がのさばるほうが怖い気がします。スマホでYahooニュースを見るとよくわかりますが、5件に1件くらいが「韓国」がらみのニュースです、この国はいつから韓国になったのでしょう?

日本だけでなく、基本的に世界的にも、主要メディアは「左派」寄りです。

日本の新聞社も、「韓流」が進んでいて怖くなります。韓国か右新聞社と言われている産経新聞ですが、「日韓関係の悪化」をテーマに、やや韓国よりの記事が出てきてしまいました。バックグラウンドが不明瞭な「在韓ライター」なんぞに、記事を依頼しているのかとがっかりしました。

技術系の記事が多く、大手新聞社が書かない、韓国のIT業界の裏側をつついた記事があって一時期重宝していた日刊工業新聞ニュースイッチでしたが、ある時を境に、韓国の会社の化粧品が売れていることを紹介して、「もはや韓流は日本に定着している」とのたまう記事が出てくるようになってがっかりしました。売れているというのなら、売り上げは何億円で、どれくらいの伸び率で売れているのか「数字」が書かれていなかったので、まあ信用できない記事としか見えない。

知りたくもないのに、毎日どこかで「韓国」というキーワードを耳に・目にします。我々は「韓流」に囲まれてしまっています。このサイトに来る方たちならまだしも、普通の日本人は韓国のニュースを普通に受け取ってしまうでしょう。

AIの進歩は目覚ましいですし一部の分野でAI が活躍するでしょうが、人間のように「考える」というブレイクスルーは起きえないという専門家がいます。

例え話として、中国人が日本人を侮辱する言葉として、「日本鬼子」という言葉を使ったのに対し、日本人は日本鬼子という「萌えキャラ」を作ってユーモアで対応した、みたいなことをAIができるか?ということです。

中国語では鬼は幽霊(幽鬼)という意味

日本語の鬼は筋骨隆々の強い怪物

昔から鬼に憧れる人も多く、金太郎も桃太郎も一寸法師も「鬼を退治した、追い払った」ことがステータスになっている(一寸法師の鬼は鬼の中では雑魚の部類だったかもしれんけど)

スポーツ選手、特に格闘家は「鬼」と呼ばれて天狗になる人もいる

土俵の鬼=初代若乃花

また、鬼の娘と結婚するor結婚しかける話は昔話でも結構ある

>ドラちゃん様

>>中国語では鬼は幽霊(幽鬼)という意味

なるほど、語の意味も違うのですね。どのみち、分かりあえない相手ですが。

サムライアベンジャーさま

>「新聞は裏読みできないと意味がない」と言われていますが

新聞協会(?)が、裏読みができる能力があるという証明書を作り出して、それを読者に販売(?)しそうです。

>引きこもり中年様

どのみち、「秘境」なのが彼らでしょうが。

彼らがよく使う手が、「見出しでうそをつく」です。

朝日新聞で麻生副総理が、「消費増税する」という見出しが記事になっていて、消費増税するぞ、という読者をミスリードしていました。本文には、「リーマンショック時のような景気になったりとか、消費増税するにはいろいろ条件を決めたんだから、その条件に合った事態になれば、消費増税しますよ」と麻生さん本人が言った弁をそのまま載せています。朝日新聞としては「ウソの記事は書いてない」ということなのでしょうが、多くの人が見出しは見るけど、本文は詳しく読んでない人も多いということを利用した手法なのでしょうけど。

YouTube動画も、」見出し詐欺」が目立ちますよね。よく使われる手法化と。

失礼、誤字でした。

秘境→卑怯 でした。

IMEの調子が悪くて。急に日本語設定が半角英数になったりと。

広告についてはその通りかも。

ターゲットを明確にして、その方に最適化されている新聞。一応、詐欺ではないし、簡単に読み飛ばせる。

対して、ネットのは本文を読むのを邪魔するのもあるし、

詐欺広告が大量に。有名人が勝手に名前を詐欺広告につかわれたと訴訟起こすまでのも。このサイトは私も絶対儲かるも言ってる詐欺広告を通報したら問題ないと帰ってきましたので、以後、広告ブロック使ってます。

広告ブロックを問題にするより、読者を邪魔しない、しかも、有益な広告をどう提供するかを考えてほしいものです。

>インターネット側にもAIによる偽情報の生成の可能性がある

AIがニセ情報を吐き出す(かもしれない)のは、誰かがニセ情報を食べさせてるからなのかと。

懸念への早い気付きは、マスコミ自身が日頃から悪意のニセ情報を食べさせてるからですよね。

たぶん・・。

・・・・・

*「生まずして」と「産まずして」・・悪意のインプットをAIはどう判断するのでしょうね?

>新聞記者がこれまで、「情報の発信者」という特権的な立場に安住できていた理由は、単純に、「不特定多数の人に向けて日常的に情報発信するための手段がほとんどなかった」からであり、インターネットの出現によってその前提条件が崩れた以上、その特権も終了する日が到来するのは当然のこと

新聞業界というのが持続的かつ加速度的に衰退に向かっている最大の理由は、装置産業云々のメディアの特性の問題より、こちらの方がより大きいという気がします。

今の世の中、「あなたはお笑い芸人になるのと、そのお笑い芸人のパフォーマンスをネタに雑文を書くのと、将来どちらの職業を選びますか?」と質問したら、大抵の学生はお芸人=発信者の方に軍配を上げるんじゃないかな?

図表3-1と3-2を見比べると興味深い事が分かります。

2013年の20代は2022年の30代に相当すると思いますが、2013年の40代、50代より2022年の50代、60代の方がオールドメディア視聴時間が長い。特にテレビ。

これは、老化によるテレビのダラダラ見が楽になるからなのか?ここにオールドメディアが生き残るヒントがありそうだ。但しこれからの世代がネットフリックス等に流れないのが前提だが

AIネタにちなんで、最新のGPT-4oで遊んでみました。

===

あなたは小説作家です。

「新宿会計士」という公認会計士が、難敵「財務省」「オールドメディア」の悪事を暴き出し、正しい世を作り上げるお話を考えて。

—

もちろんです。以下は、「新宿会計士」というキャラクターが「財務省」と「オールドメディア」の悪事を暴き出し、正しい世を作り上げるストーリーの概要です。

タイトル: 新宿会計士

登場人物

新宿会計士(本名:田中健一)

主人公。新宿に事務所を構える公認会計士。正義感が強く、不正を見逃せない性格。過去には大手監査法人で働いていたが、独立してフリーランスになった。

財務省のエリート官僚(本名:藤田大輔)

新宿会計士のライバルであり、財務省の高官。利権を利用して私腹を肥やしている。表向きはクリーンなイメージを保っているが、裏では多くの不正を行っている。

オールドメディアのジャーナリスト(本名:鈴木真奈美)

大手新聞社の記者。財務省と癒着しているが、徐々に良心の呵責に苛まれ、最終的には新宿会計士の協力者となる。

若手ジャーナリスト(本名:山本涼介)

新興メディアに所属し、真実を追求する熱血記者。新宿会計士と協力して不正を暴く。

情報屋(本名:中村亮)

元警察官で、裏社会に精通している。新宿会計士に情報を提供する。

あらすじ

新宿の一角に事務所を構える公認会計士、田中健一(通称:新宿会計士)は、ある日、大手企業の粉飾決算に関する内部告発を受ける。調査を進めるうちに、財務省の高官である藤田大輔が関与していることが判明する。藤田は国家予算の一部を私的に流用し、その資金を使って自身の権力基盤を強化していた。

一方、オールドメディアの大手新聞社は、財務省と深い繋がりがあり、この不正を報道することを拒んでいた。新宿会計士は若手ジャーナリストの山本涼介と手を組み、真実を世に知らしめるために動き出す。

彼らの調査は徐々に進展し、ついに決定的な証拠を掴む。しかし、その過程で新宿会計士の命も狙われるようになる。そんな中、良心の呵責に苛まれた鈴木真奈美が新宿会計士に協力することを決意する。彼女の内部情報をもとに、彼らは財務省とオールドメディアの不正を暴き出し、公正な報道を通じて国民に真実を伝えることに成功する。

クライマックスでは、藤田大輔が逮捕され、彼の不正行為が公にされる。オールドメディアもその信頼を失い、新しいメディアが台頭するきっかけとなる。そして、新宿会計士は次の不正を暴くため、新たな戦いに挑むのだった。

テーマとメッセージ

この小説は、正義感と勇気を持った一人の会計士が、巨大な権力と戦い、真実を追求する姿を描く。権力の腐敗とメディアの癒着を暴くことで、読者に社会の不正を見抜く目を持つ重要性を伝える。正しい世の中を作り上げるためには、一人一人の行動が大切であるというメッセージを込めている。

===

お題の設定がイマイチで、水戸黄門みたいなストーリーになっちゃいました。(笑)

この後、財務省内の組織内の蠢きやら、果てしない戦いが続く設定やら、いろいろ肉付けや設定修正を試みましたけど、所詮私にはセンスがないんでアレな結果でした。

小説好きな人が命じれば、結構面白いストーリーになるんじゃないかなー。

そのうちヤサイ人とか神様とかが出て来て殺された旧宿会計士を7個のボールを集めて復活させたりのグダグダ展開を希望

面白〜い!

こんなの昼休みに始めちゃったら午後の仕事に復帰できなくなっちゃいそう。

かめはめ波で財務省をぶっ壊しますか。

一発目の出力がこれだったので、こちらのサイトはGPTの学習対象に入ってる気がしました。

ということで、「新宿会計士の主張は?」と聞いてみたら・・・

===

新宿会計士は、日本の会計士であり、経済や政治に関する様々な意見を持つブロガーとして知られています。彼の主張は多岐にわたりますが、以下に主要なものをいくつか挙げます:

1.経済政策の批判:

・・・(以下略)

===

興味ある方は直接プロンプトを叩いてみてください。(笑)

https://chatgpt.com/

ちなみに、経済政策の批判については「かなり誤解」されているっぽいです。

GPTのこの辺は相変わらずです。