英語で話す外国人観光客に日本語で返すとどうなるのか

海外旅行客から英語でいきなり道を尋ねられるなどしたら、私たちはどうすれば良いのでしょうか?日本語の回答を頭に思いうかべ、それをそのまま直訳して一生懸命、外国人に伝えるべきなのでしょうか?これに関し、著者自身の暫定的な結論は、「(英語ではなく)徹頭徹尾、私たちの母国語である日本語を使ってしまえばよい」、というものです。

目次

香港旅行の思い出:物価も安くて自由で快適「だった」

今だと考え辛い話かもしれませんが、民主党政権時代の2010年前後といえば、私たち日本国民にとって、海外旅行というものは(とりわけアジア諸国などの「近場」に関しては)大変に行きやすい時代でした。

円高という事情もそうですが、当時はまだ日本が辛うじてGDPで世界第2位を維持していた(※ちなみに名目GDPで日中が逆転したのは2010年のことです)一方、アジア諸国の多くは、経済力では日本に遥か遠かったからです。

こうしたなかで、個人的にとくに思い出深い渡航先のひとつが、香港です。

香港といえば、当時、英国から中国に返還されてまだ10年少々しか経過しておらず、香港市民のなかには英国植民地時代のことを覚えている人もまだまだ多く、「一国両制」(一国家二制度)も、まだしっかりと機能していました。

法的には中国領であるにも関わらず、街中では「反中共」デモなども頻繁に行われていて、「表現の自由」ないし「言論の自由」も貫徹していましたし、法治も良く機能しているなど、「非常に安全な街」のひとつだったことは間違いありません。

物価水準も安かった香港:円高も寄与

そんな香港の良さは、それだけではありませんでした。

当時、香港では中国発のインフレが懸念されていたものの、それでも物価は日本と比べてまだまだ安く、著者自身の手元メモに基づけば、安い店だと28~35香港ドル(当時の為替レートで336~420円)程度でちょっとした食事(チャーハンなど)を食べることができました。

また、「ちょっと豪勢な料理」になると値段が跳ね上がるものの、それでもローストチキンが78香港ドル(936円)程度、ビールが25香港ドル(300円)程度、といった具合に、それぞれ日本円に換算したら、東京で同じようなレベルの食事を楽しむのと比べ、下手をしたら半額くらいだったのです。

これにはおそらく、2つの要因がありました。

ひとつはもちろん、円高です。

香港ドルの為替レートは米ドルとペッグ(固定)されており、1983年以降、だいたい常に1米ドル≒7.8香港ドル程度です(厳密には、だいたい1米ドル=7.75~7.85香港ドルの範囲で、為替レートの変動が容認されています)。

ということは、円が米ドルに対して上昇すれば(=円高になれば)、円は香港ドルに対しても同様に上昇していることになり、それとは逆に円が米ドルに対して下落すれば(=円安になれば)、円は香港ドルに対しても同様に下落することになります。

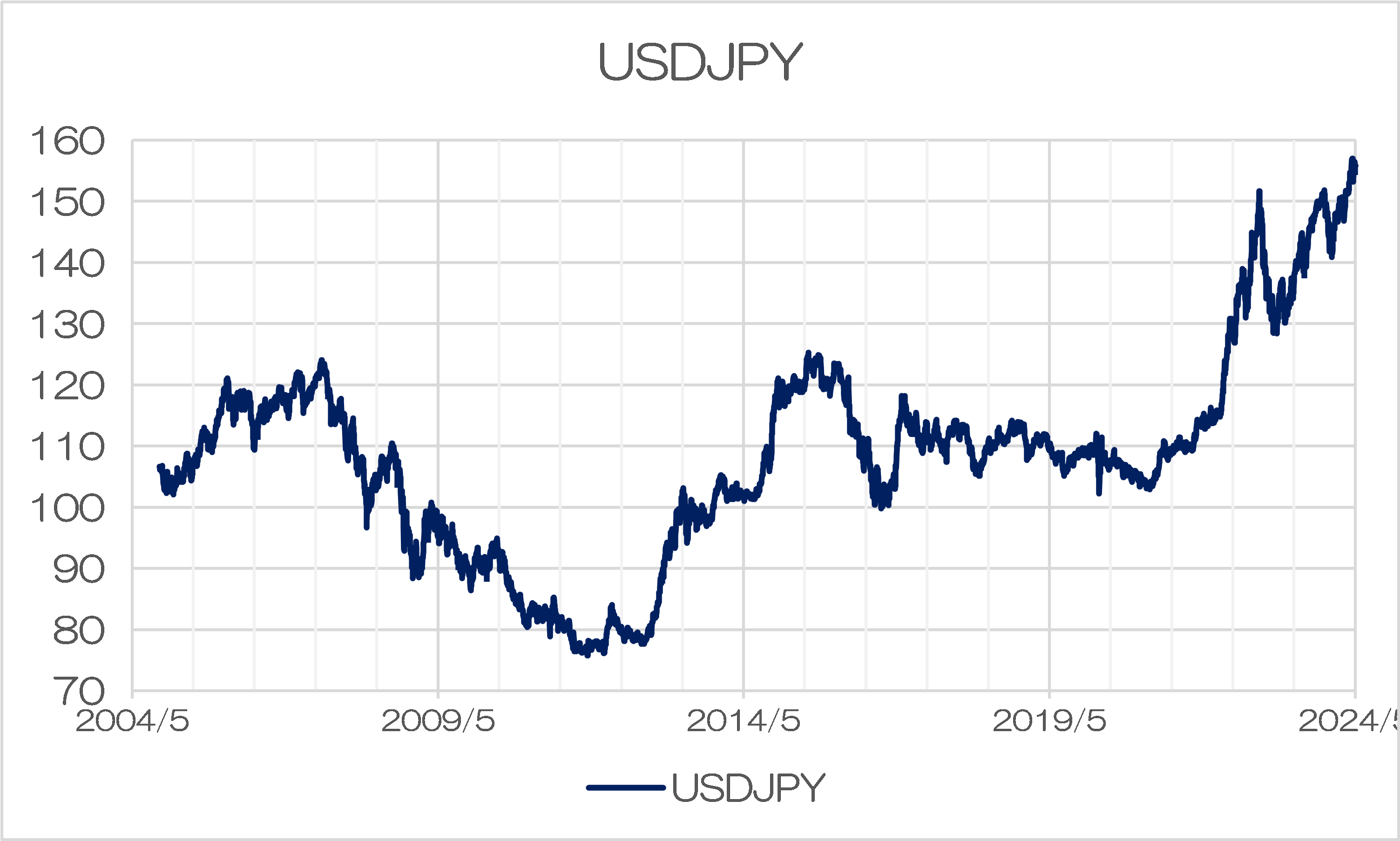

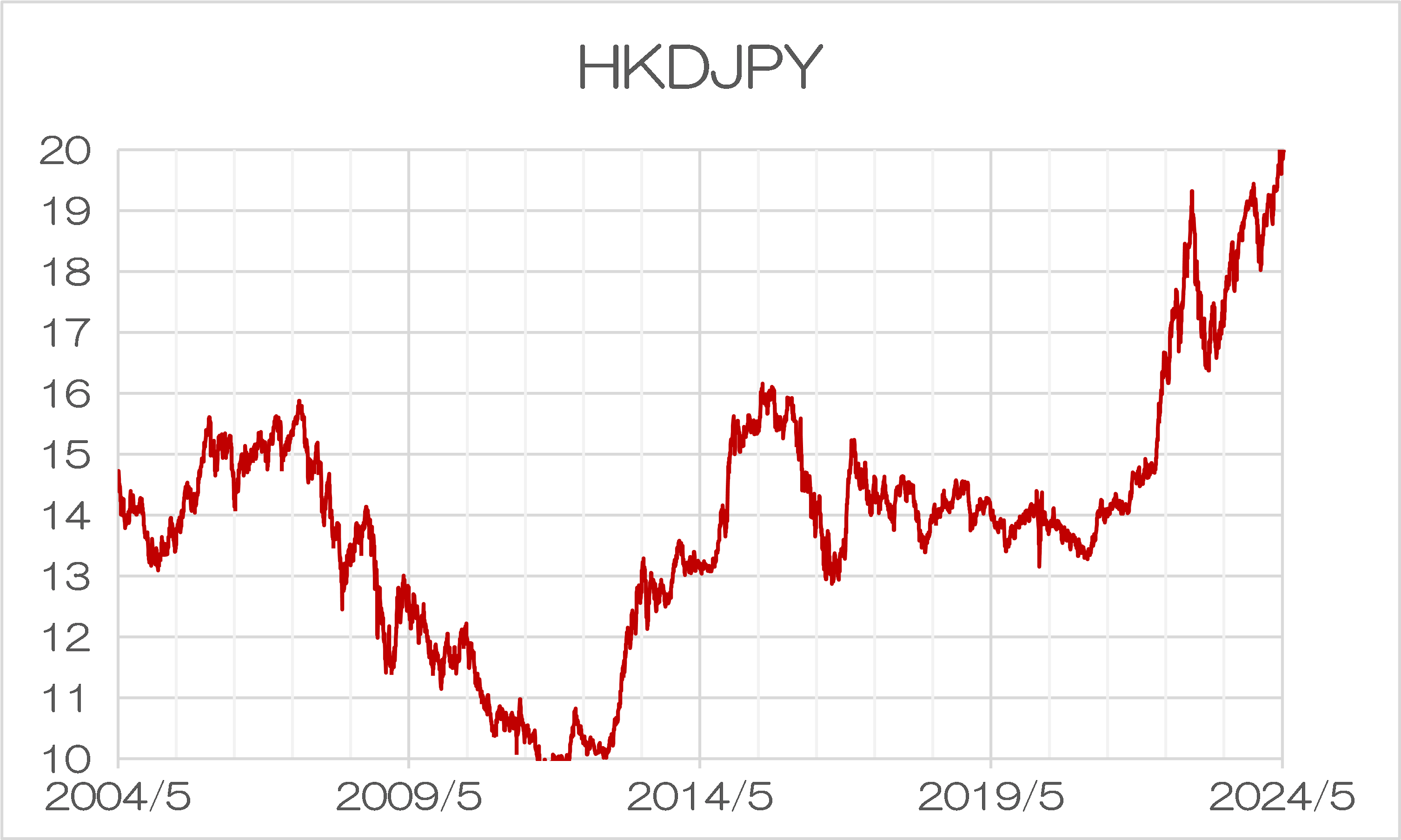

実際、米ドル円(USDJPY、図表1)と香港ドル円(HKDJPY、図表2)の為替変動の動きはきわめて類似していることが確認できますが、これは香港ドルが米ドルに対するペッグ制度・カレンシーボード制度などを採用している以上、当然の話でもあります。

図表1 USDJPY

(【出所】The Bank for International Settlements, Bilateral exchange rates time series データをもとに作成)

(【出所】The Bank for International Settlements, Bilateral exchange rates time series データをもとに作成)

図表2 HKDJPY

(【出所】The Bank for International Settlements, Bilateral exchange rates time series データをもとに作成)

じつは為替レートだけでなく物価も上がっている!

ことに、東日本大震災なども発生した2011年においては、HKDJPYは瞬間風速的に1香港ドル=10円を割り込むほどの円高となりましたし、その前後も1香港ドル=11~12円前後だった時代もあったため、日本人が香港に出掛けると、(ホテル代を除いて)本当に物価が安いと感じたものです。

それが、現在だと1香港ドル=20円前後、という状況ですので、もし仮に香港の物価が15年前と全く同じ(例:炒飯が28~35ドル)だったとしても、日本円換算額は560~700円前後に跳ね上がってしまう、という格好です。

ただ、日本人から見て香港での滞在費用が全般的に安く感じられた要因は、なんといっても当時、香港の物価自体が安かったことにあります。

先ほど、「チャーハンの価格が28~35香港ドル程度だった」、といった記録を紹介しましたが、(そもそも香港ではピンキリでもあるのですが)当時とだいたい同じクラスの店で検索してみると、安いところだと50香港ドル(つまり1000円)前後ですが、ちょっと高級な店だと100香港ドル(2000円)を超えるケースもあります。

すなわち、当時の「安くて快適な香港」を知る人間が現在の香港に出掛けてしまうと、香港ドルベースでも物価が上昇しているのに加え、円安のため、輪をかけて滞在費用が高く感じてしまうのではないでしょうか。

このあたり、円安による数少ないデメリットのひとつである、「日本人が外国のモノやサービスを買うときの購買力が低下する」という効果が、海外の物価高の影響により、さらに増幅される格好です。

「日本人が貧しくなった」というよりはむしろ、「海外の物価上昇が激しすぎる」、という意味かもしれません。というのも、現実問題として、日本国内も物価上昇はそこそこ激しいのですが、消費者物価指数(CPI)などで確認してみると、日本の状況は海外と比べ、決して悪いものではないからです。

物価が上昇すれば「今まで通りの給料だと買えるものが減る」ということですから、「海外で物価上昇が激しい」ということは、海外の人にとっては日常生活での購買力が減るということでもあります。給料が増えなければ「貧しくなる」、ということです。

つまり、「海外の方が日本と比べ、物価上昇が激しい」、ということは、単純に、「海外の方が日本と比べて貧しくなっている」という可能性を示唆しています(もちろん、海外でそれ以上の速度で給料が上昇していれば問題ないのでしょうが…)。

ちなみに「日本の物価が安いこと」が必ずしも「日本人が貧しい証拠」ではない、という点については、当ウェブサイトをご愛読いただいている伊江太様というコメント主様に寄稿していただいた『【読者投稿】悪い円安論をビッグマック指数で検証する』あたりもさんこうになるかもしれませんね。

外国人が渡航前にその国の言語をマスターするのは非現実的

さて、本稿は経済ネタと見せかけて、じつは、言語ネタです。

著者自身はかつて、わりとよく海外旅行をした人間のひとりです。

今までに訪れたことがある国は、アジアだと香港、台湾、シンガポールなどですが、欧州に関しては北はアイスランドから南はキプロス、マルタ島まで、東はエストニアから西はポルトガルに至るまで幅広く訪れており、ほかにアフリカ大陸(モロッコやエジプト)、米国、さらに南半球だと南米、豪州、ニュージーランドなども訪れました。

その際、やはり興味深いのは、現地の金銭感覚と言語です。

先ほどは「香港では30香港ドル前後で炒飯を食べることができた」、といった話が出てきましたが、こうした「肌感覚」の海外体験は、人生の見聞を広げるのに役立つ気がします。

しかし、旅行に出かけて面白いのは、やはりその地域で話されている言語です。やはり外国語を話せるようになるのは、なかなかに骨が折れる作業です。昔はそこそこ、さまざまな言語をかじったクチなのですが、やはりさまざまな言語をかじり散らしたは良いものの、モノになった言語というものは、ほとんどありません。

敢えていえば、「日本語と関西弁はお互いに異なる言葉だから、関西出身者は日本語と関西弁のバイリンガルだ」、という強弁もできなくはありませんが(苦笑)、これはかなり無理がある言い分です。

やはりカタコトでも良いので、最低限、「こんにちは」と「ありがとう」現地の言葉で話すと現地の人とグッと距離を詰めることができるような気はします。しかし、「ある国を訪問する前に、その訪問国の言語をしっかりとマスターする」というのは、現実的な話ではありません。

たとえば、日本人にとっても人気の渡航先である台湾、公用語は中国語(マンダリン)ですが、台湾に出掛ける前に中国語をペラペラになるように勉強しているという人が台湾訪問者の大多数を占めるとも考えられません。

また、香港では公用語のひとつが広東語ですが、広東語に関してはマンダリンと比べて教材がそこまで充実しているわけでもなく、したがって、広東語をペラペラ喋れるほどにマスターしてから香港に渡航する、という人も、さほど多くないのではないでしょうか。

外国人にとっての共用語は英語

そうなると、やはり現実問題として、多くの人が使うのが、英語です。

現地語がわからなくても、英語に身ぶり手ぶりが加われば、なんとかなってしまうことが多いのです。

実際、著者自身も(さまざまな言語をかじったわりに)モノになった言語はほとんどありませんが、それでも新たな国を訪れる際は、その国の「こんにちは」と「ありがとう」くらいの表現については最低限しっかりと覚えておけば、あとはカタコトの英語で何とかなるものです。

よく日本だと、英語教材の宣伝・プロモーションなどで、「そんな日本人英語、海外じゃ通じないぞ!?」などと脅すようなものを見かけることもあるのですが、「日本人英語」でも、まったく大丈夫です。問題ありません。

英語ネイティブ(米国人、英国人など)も、正確な英語発音じゃない人は相手にしない、という意地悪をする人は(皆無ではありませんが)少数派でしょうし、私たち日本人の多くは英語ネイティブではないこと自体、彼らも重々理解しているからです。

また、英語は「非英語圏」の人同士でのコミュニケーションにも使われます。英語圏以外の人(日本人であろうがチェコ人であろうが、トルコ人であろうがアラビア人であろうが)にとって、「非英語圏の人である」という点においては、じつは、立場としてはほぼ対等だったりします。

したがって、日本人がカタコトの日本人英語で話をし、それにチェコ人がカタコトのチェコ人英語で返す、といったやり取りをすれば、お互いに十分に意思疎通を図ることもできます。

英語で尋ねたのに現地語で帰ってくる質問

ただ、こうしたなかでもうひとつ、個人的な体験談を話しておくと、外国だと稀に英語で尋ねたときに、先方は英語ではなく、現地の言語で返答してくる、ということもあります。

アルゼンチンに出掛けた際は、同国の公用語であるスペイン語以外の言語が街中であまり通用しなかったのですが、それでもこちらが拙い英語で一生懸命に話をすると、先方も何とか意を汲み取ってくれて、身ぶり手ぶりを交え、ゆっくり・ハッキリと話してくれるため、相手がスペイン語であっても何とか意思疎通ができてしまいます。

こうしたなかで、著者自身もさまざまな国に海外旅行に行った結果、気付いたのですが、じつは現地人に対して英語で話しかけ、現地人から英語でではなく現地語で返されたとしても、最終的には身ぶり・手ぶりでなんとなく話が通じることが多いのです。

この点に気付いてから、ちょっと試してみたことが、日本を訪れている外国人観光客から英語で話しかけられた際、こちらが日本語で返してあげる、という行動です。

英語には日本語で返しちゃえ!

結論からいえば、この方法で、まったく問題ありません。

たとえば東京の街を歩いていたときに、 “Excuse me. Can you tell me the way to Tokyo Metropolitan Government Office?” と話しかけられたとしましょう。このとき、あなたが都庁までの生き方を知っていれば、どう反応すれば良いでしょうか?

「山手線に乗って新宿に着いたらおりて…」、といった表現が頭に浮かび、それを英語に直訳して “Please ride the Yamanote line and second if you come to Shinjuku station.” 、とでも言ってしまうのかもしれません(ちなみに英文表現は日本語から英語への直訳であり、大変わかり辛いものです)。

しかしこれ、身ぶり・手ぶりを交え、次のように伝えても、通じるようです

“Tocho ni ikitaindesuka? Sorenara sokono kaisatsukara Yamanote-Sen ni notte, Shinjuku made nori, Shinjukude oritara sonomama ekino nishigawani aruite miteha doudeshouka?”

案外、実はとっても簡単です。

騙されたと思って、試しにやってみることを、強くお勧めする次第です。

本文は以上です。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

世界の共通ツール、スマホで、グーグル翻訳。

又は、外国旅行は、ポケトーク携帯が当たり前の時代に。

ポケトークは今、アメリカで爆売れしているとか。世界中から、押し寄せる移民が移民申請の為に使うので、アメリカの行政機関も重宝しているらしい。

AIだの何だのと騒がしい時代、言語の壁は無くなっているから、本文の内容は、時代遅れ。

無くならないのは、心の壁。

AIを適用するのに一番の分野は、人間同士の心の壁を解消すること。

これをやれば、アルトマン氏、ノーベル賞、間違いなし。

こんなにも「本文100回読み返してくれ」と言いたくなるレスも久々ですね。

村人が、外国人に出合うこともないか?

日本語には50音があり、学校の出席簿はこの順番。出席番号1番は相川さんか青木さんか。

中国に50音に相当するようなものはないはずなので出席簿の順番はどうなっているのか中国人に聞いたことがある。

答えは画数。中国の学校で出席番号1番はたいてい丁(2画)という人との答えだった。

同じ画数だったらどっちが先かは聞き忘れた。

カラオケの曲名も画数で探すと言っていた。

その通り、日本語で返しちゃえばいいのです。海外旅行の基本的なマナーとして、ちょっとでもいいから現地語を学ぶべきです。ただし、「文章」を作るとなると難しくなりますよね。会計士さんのおっしゃる通り、勢いでなんとか通じるものです。人間同士ですから。

こっちが英語で話しかけて現地語で返されるというのもよく経験しました。でも!なんとか通じちゃうんですよね。

さて、2011年東日本大震災で台湾や東南アジア諸国から義援金が集まったのを見て、いろいろな国の人と仲良くなろうと思いました。現地にわざわざ行かなくても、今はネットがあるので、ネットでいろいろな国の人に話しかけてみました。さすがに国ごとの言語を勉強するのは難しいと思ったので、英語で強引に話しかけていました。ネットを使うのはある程度教育を受けている人たちで、どこの国の人でも最低、英語で返答してくれるものです。

あ、まったく友達ができなかった国が一つありました。「台湾」です。英語で話しかけてもまったく反応してくれません。ある意味、「台湾=親日の国」という判断も微妙だなと思いました。

台湾と全く正反対なのが「香港」人です。広東語が出来なくて英語で話しかけても、反応はしてくれます。また、個人的な経験では、韓国人の中から日本語ができる人を見つけられるのと同じくらいの確率で、香港人の中には日本語を勉強してくれている人が見つけられます。また、寛容な民族せいかと思います。

台湾人と香港人はよく、ネットで同じコミュニティに入っているのを見かけます、似たような境遇同士、仲は良いようです。ただ私の経験上、台湾人と香港人はまったく別種の民族という気がします。そういう経験もあって、香港が中国に飲み込まれるのは、大変もったいないと思っています。日本にとって「いい友達」だからです。

さてだからと言って、「日本は日本人の国じゃ、わしは日本語しか使わん!」みたいに居直るのは褒められた態度じゃないですね。

日本はかつて、「外国語」ができるのが当然の国でした。基本的に「漢文」の暗唱とか老若男女、できました。江戸時代のお侍さんの中には、オランダ語ができる人がいました。だからオランダ語を通して、「蒸気機関」の存在だけは知っているお侍さんもいました。だからアメリカからの黒船来航からたった2年で、蒸気機関船を建造していたりします。

黒船来航と前後して国際情勢の変化を感じ取って、英語はもちろんのこと、日本人はロシアや満州語を勉強する人(多分お侍さんですが)が出てきました。

専門家に言わせると、明治維新を通して日本は「まったく別の国に生まれ変わったかのよう」に変わったといいます。変化を嫌うのが日本人ですが、やるときはやる、という感じです。

初代首相の伊藤博文さんも英語が出来ましたし、故・安部元首相も、アメリカ議会で英語でスピーチしてくれました。日本も、節目節目で外国語ができる人が国を支えてきてくれたんじゃないでしょうかね。ざっくり歴史を紐解くと。

少なくとも、外国語ができる人なり、頑張っている人を応援すべきかと思います、同調圧力というか出る杭を打つのが好きというか、特殊能力者の足を引っ張るのもまた、日本人性ですからね。ほんと、勘弁してほしいというか。

英語ができても、「強い国」になれるわけではないのは、フィリピンが証明してくれます。日本人が英語を懸命に勉強しなくても生活できるのは日本が「強い国」だからです。英語くらいできないとよい職にありつけない、韓国のように「弱い国」ではないからです。

だからといって何度も言うように、「英語を勉強しなくていい」の言い訳にはなりません。やっぱり、英語くらいできないと。

まったく同感です。

会話が通じないのではなく、相手の言いたい事がわかったら一番得意な言語で返してあげるのが親切ですらあります。

曖昧な語学力で更に事態を深刻化するよりはるかにマシ。

相手の聞きたい事に正確に答えれば言語が介在しなくてもコミュニケーションはとれます。

こっちもコンシェルジュやってるわけではありませんし。

結構「あら私日本語で会話通じちゃった!わかっちゃった!」って喜ばれたりします。

わからない時はわからないと意思表示しましょう。

京都八坂神社でイタズラしたおっさんと客がいたようですが、なんと京都に会社置く旅行業のCEOだったとか。

かなり低レベルな観光客も増えて困っている日本人も多数いるようです。

経験上言えるのは「口喧嘩は母国語最強」です。

相手の土俵にあがってやる必要もありませんし、どうせ日本語がわからない相手なら冷静に時には笑みを浮かべながら風邪薬の使用法及び注意事項とかでもゆっくり語って聞かせてやる方が不気味なようです。

また動画とか撮られていて音声が残っていても注意書き暗唱しただけなのであらゆるヘイト規制でセーフです。

英語は話せた方が良いが、話せなくても恥じる事ではない。

旅行者に親切にしたいのならして良いが、しなくても批判される事ではない。

たったこれだけの事なんですが、この理論を受け入れると「マウントが取れないじゃないか!」

と言う本音の人達が怒るんですよね……「グローバル化を拒むのは間違い」と言う理屈で。

英語で話されたらフランス語で返すのが知的な人の対応

いい事を聞きました。機会があれば日本語で説明してみます。

まぁ、私は人相が悪いせいか、道を歩いててもあまり人に話しかけられませんが、知人(女性)はどこに行っても、誰にでもすぐに声を掛けられると言ってましたのでその知人に教えてあげますw

ちなみに、私が声を掛けられるのは、夜の街で黒服の人に勧誘されるくらいです。orz