日本はこれから「製造・金融・知財大国」を目指すべき

経常収支に関する内訳を分析していくと、興味深いグラフが出来上がりました。日本は巨額の経常黒字を計上しているものの、サービス収支については(日本経済の規模に比し僅少ながらも)赤字基調が続いています。しかし、旅行収支の黒字もさることながら、「知的財産権等使用料」の黒字幅が意外と大きい、という実態も見えてきます。いずれにせよ、日本は国家戦略として、観光立国よりも製造、金融、研究開発――などの分野を強化することを目指すべきではないでしょうか。

目次

円安は「メリット>デメリット」

当ウェブサイトにおいて連日のようにお伝えしている通り、円安は「現在の」日本経済にとっては悪い影響も生じるものの、トータルすれば非常に良い影響を与えるといえます。

その理由として、当ウェブサイトでいつも列挙しているのは、次の5つの効果です。

①輸出競争力の上昇(プラスの影響)

②輸入購買力の低下(マイナスの影響)

③輸入代替効果の発生(プラスの影響)

④資産効果の発生(プラスの影響)

⑤負債効果の発生(マイナスの影響)

この5つの項目は、べつに「当ウェブサイトの勝手なつぶやき」ないし思い込みなどではありません。具体的な証拠はてんこ盛りです。

たとえば①に関していえば、財務省の貿易統計上、2023年において史上初めて、輸出額が100兆円を超えましたが、それだけではありません。

また、トヨタ自動車株式会社のように、過去最高益を計上する企業も相次いでいますし、法人企業統計などで見ても、大企業だけでなく、中小企業においても(資本金規模にもよりますが)経常利益水準には上昇傾向が見られます(※このあたりは機会があれば資本金階層別分析をやってみたいと思います)。

こうした企業業績の向上に対する連想もあってか、株価はインデックス、時価総額ともに、史上最高値水準近辺にあります(ただし『東証時価総額は再び一千兆円割れ』などでも指摘したとおり、東証時価総額自体は3月末で1000兆円を超えたものの、4月末で1000兆円を割り込んでいます)。

デメリットもたしかに大きいが…石油価格上昇の悪影響は限定的

一方、円安の弱みといえば②であり、実際問題、2023年時点では日本の輸入の4分の1を石油・石炭・LNGといった「鉱物性燃料」が占めていたという事実なども踏まえると、円安が長期化すれば、電気代、ガス代などが高止まりすることへの懸念があることは間違いありません。

(※余談ですが、だからこそ当ウェブサイトとしては発電効率が高くコストも低い原子力発電所の積極的な再稼働と新増設が必要だ、と述べ続けているわけですが)。

もっとも、昨日の『「悪い円安」論の主張にはなぜか「数字」が出てこない』でもとある匿名のコメント主様が問題提起されていましたが、日本経済の石油感応度は高いとはいえません。

少し古いレポートで恐縮ですが、内閣府ウェブサイトに2019年3月7日に掲載された『原油価格変動が直接的及び間接的に消費者物価に与える影響について』とするレポート(P3図表6)によれば、原油価格が10%上昇したとしても、物価全体に与える影響は0.35%~0.4%程度です。

もちろん、原油高はガソリン価格や電気代などに転嫁されるため、ダイレクトに生活が苦しくなったと感じる人が増えるであろうことは否定しませんが、円安が輸入購買力低下を通じて日本経済に与える悪影響が輸出競争力向上に伴う好影響を上回るとの定量的な証拠を見つけることは困難です。

輸入代替効果がいつ生じるかの正確な予測は困難だが…

そのうえ、ある程度のタイムラグを伴うにせよ、条件さえ整えば、③の輸入代替効果が生じてくるであろうことも予測できます。

この輸入代替効果が十分に生じるためには、少なくとも▼円安がある程度長期化すること、▼電力不足が解消する(かその目途が立つ)こと、▼求人難が解消する(か日本社会全体のオートメーション化が進む)こと――などが必要ではあります。

そして、これらが生じるかどうか、生じるとしたらそれがいつになるか、などについては、正直、未来予測の範疇の話とも関わってくるため、正確に言い当てることはできません。

しかし、少なくとも客観的なデータだけで見ると、①輸出競争力向上に伴う好影響はすでに各所で出始めている反面、②輸入購買力低下に伴う悪影響は(新聞、テレビがやたらと取り上げるわりには)統計データからはそれほど確認できません。

このあたり、上記①~③の効果に関連し、「日本経済に悪影響を与えている」という証拠がないからといって、「数字だけですべてを判断することはできない」、「庶民の生活は苦しくなっている」だ、「ドル建てで見たら日本は貧しくなっている」だのと主張するメディアが存在するのは、本当に残念ではあります。

ただ、一部メディアが垂れ流している、こうしたデタラメな主張に真面目にお付き合いしても仕方がありません。というよりも、日本のメディアのレベルの低さ、専門性の欠如、視点の偏りなどの問題点は、いまに始まったことではありません。

そして、いくつかのニューズ・ポータルサイトの読者コメント欄などでも、円安の欠点ばかりを針小棒大に取り上げ、そのメリットについてはほとんど言及しない人が多いように見受けられるのも、結局のところ、残念ながらまだメディアの報道を盲信している人が多いという証拠なのかもしれません。

いずれにせよ、当ウェブサイトとしては、客観的な証拠をもとに、「悪い円安」論というインチキ理論を否定し続けることしかできなさそうです。

資産効果と負債効果を無視する「悪い円安」論者

さて、それはさておき、「悪い円安」論を主張する人たちが一様に無視するのが、上記④の資産効果、⑤の負債効果です。

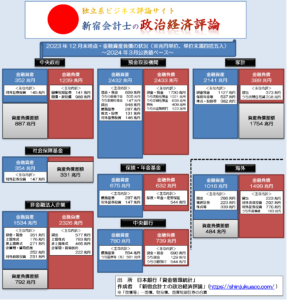

国際決済銀行(BIS)の国際与信統計を手掛かりに、日本の銀行から外国への債権(与信)は、2023年12月末時点において5兆ドルを超えているものの、外貨建の対外債務はその10分の1強に過ぎない、などとする話題は、これまでに当ウェブサイトで何度となく言及してきたとおりです(図表1)。

図表1 日本の銀行から外国への債権・外国の銀行から日本への債権(2023年12月)

| 区分 | 金額 | 備考 |

| 日本の銀行から外国への債権 | 5兆0435億ドル | 最終リスクベース |

| 日本の銀行から外国への債権 | 5兆1738億ドル | 所在地ベース |

| うち(相手国から見た)外国通貨建て | 4兆0346億ドル | 所在地ベース |

| うち(相手国から見た)自国通貨建て | 1兆1392億ドル | 所在地ベース |

| 外国の銀行から日本への債権 | 1兆2681億ドル | 最終リスクベース |

| 外国の銀行から日本への債権 | 1兆3256億ドル | 所在地ベース |

| うち外貨建て | 5658億ドル | 所在地ベース |

| うち円建て | 7597億ドル | 所在地ベース |

(【出所】The Bank for International Settlements, Consolidated banking statistics データをもとに作成)

ちなみにこの国際与信統計に出てくるのは銀行等金融機関を通じた対外債権債務だけであり、実際にはこれら以外にも、一般企業の対外直接投資、生損保・年金基金・社会保障基金・外貨準備などの対外証券投資など、膨大な対外資産も存在します。

いずれにせよ、資産効果・負債効果の観点からは、どう考えても円安はデメリットよりもメリットを多くもたらすと断じざるを得ないのです。

経常収支では第一次所得収支が過去最大に

ただ、この対外証券投資、対外直接投資が日本にもたらしている利益を、もっとダイレクトに把握する手段があります。

それが、国際収支統計です。

財務省が10日に公表した『国際収支の推移』データによると、2023年度(つまり2023年4月~24年3月)の経常収支は25兆3390億円で、前年同期比で約16兆円改善。とくに第一次所得収支が前年度を小幅上回り、35兆5311億円と過去最高となりました(図表2)。

図表2 経常収支(2023年度vs2022年度)

| 項目 | 2023年度 | 2022年度 | 増減 |

| 経常収支 | 25兆3390億円 | 9兆0787億円 | +16兆2603億円 |

| 貿易収支 | ▲3兆5725億円 | ▲17兆7870億円 | +14兆2145億円 |

| サービス収支 | ▲2兆4506億円 | ▲5兆3902億円 | +2兆9396億円 |

| 第一次所得収支 | 35兆5311億円 | 35兆3151億円 | +2160億円 |

| 第二次所得収支 | ▲4兆1692億円 | ▲3兆0592億円 | ▲1兆1100億円 |

(【出所】財務省『国際収支の推移』データをもとに作成)

これなど、「円安による資産効果」そのものではないでしょうか。

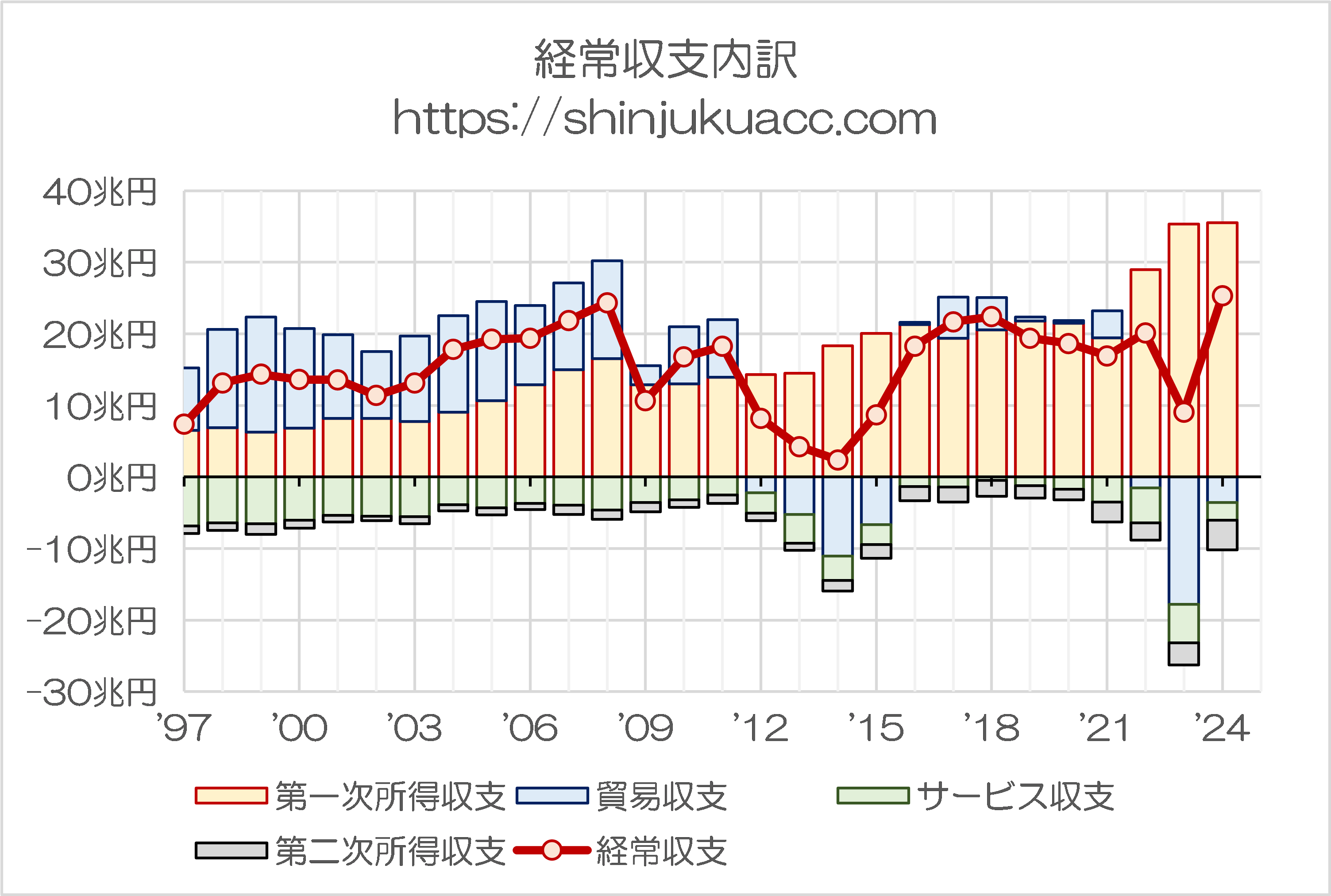

ちなみに、経常収支の内訳で見ると、東日本大震災が発生するより少し前までで見ても、日本は毎年10~20兆円という巨額の経常収支黒字を計上し続けてきたのですが、その要因としては、巨額の貿易黒字によるものが大きかったといえます。

しかし、近年では第一次所得収支の黒字が膨らみ、第一次所得収支の黒字だけで2年連続で30兆円を突破していて、貿易収支、サービス収支の赤字を大きく上回っているのです(図表3)。

図表3 経常収支内訳

(【出所】財務省『国際収支の推移』データをもとに作成)

すなわち、この統計的事実から読み取れるのは、日本は製造大国(工業大国)であるとともに、金融大国でもある、という実態です。

ごく稀に、「日本はもう衰退している」、「日本はイタリアのような観光大国を目指すべき」、などとする寝言を述べる人もいるのですが(『日本悲観論者は黙って「セルジャパン」をすればよい話』等参照)、これなど、現実をまったく見ていない机上の空論と断じざるを得ないでしょう。

サービス収支はどうなっている?

さて、こうしたなかでもうひとつ見ておきたいのが、サービス収支です。

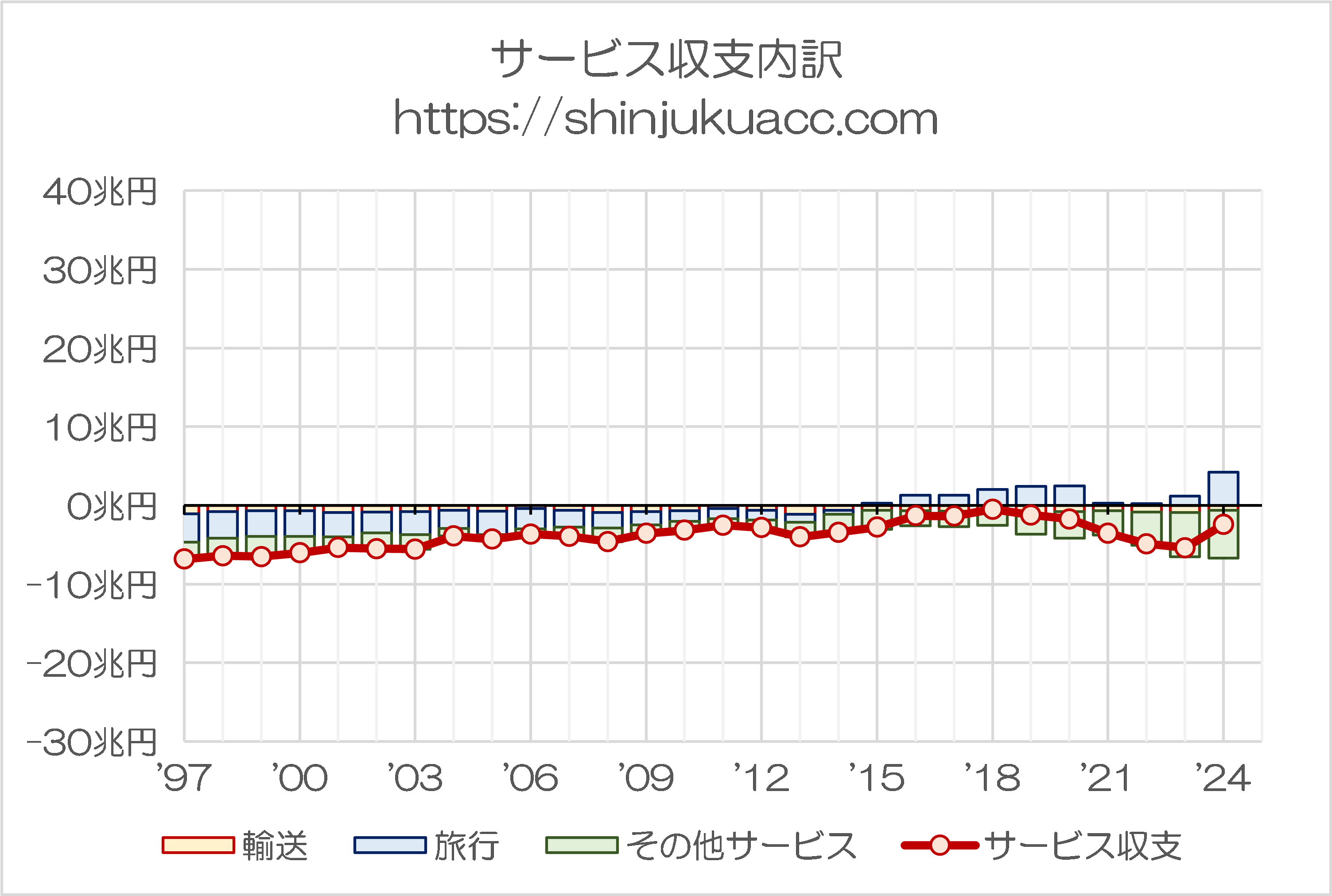

上記図表3からサービス収支を抜き出したうえで、そのサービス収支を「運送」「旅行」「その他サービス」の3つに分解したものが、次の図表4です。

図表4 サービス収支内訳

(【出所】財務省『国際収支の推移』データをもとに作成)

サービス収支は(日本経済の規模に比べれば僅少であるとはいえ)過去からずっと赤字が続いているのですが、ここで興味深いのは、「旅行収支」が近年、プラスに転じる機会が増えていることでしょう。

この図表4だと少しわかり辛いので、軸をもう少し拡大してみましょう。それが図表5です。

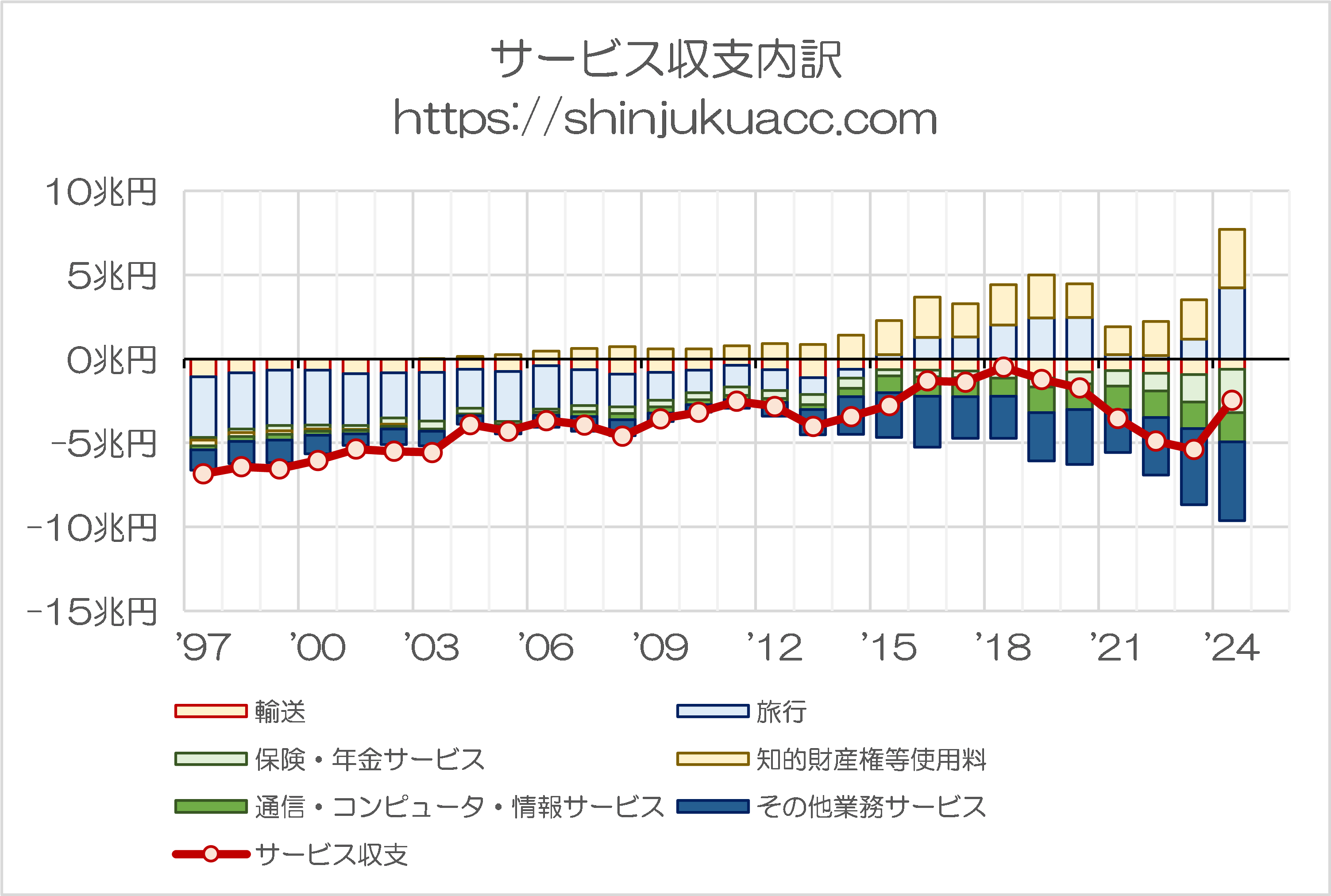

図表5 サービス収支内訳

(【出所】財務省『国際収支の推移』データをもとに作成)

旅行収支や知財収支がプラスに!

これは、なかなかに面白いグラフが出来上がりました。

日本の「サービス収支」は赤字が続いているのですが、内訳で見ると、「知的財産権等使用料」の黒字が最近、徐々に増えているほか、顕著に伸びているのが「旅行収支」であることがわかります。その一方で、「通信・コンピュータ・情報サービス」と「その他業務サービス」では赤字基調が続いています。

じつに、示唆に富んでいます。

旅行収支が黒字化した(しかも「大幅に」)、というのは、それだけ外国人観光客が積極的に日本を訪れているという証拠でもあるとともに、日本人が外国に出ていかなくなった証拠かもしれません。

ただ、知財の使用料収入が旅行収支と大差ないというのも驚きです。

国が主導して観光業を振興するのも結構ですが、やはり企業や大学がR&D(研究開発)で特許をさかんに取得するなどすれば、それにより特許権収入がもたらされるわけですから、高度な先端技術などの開発を積極化すれば、その分、経常収支の黒字は伸びていきます。

それに、これからの日本は人材不足との戦いが待っているわけですし、半導体産業やIT産業などを中心に、台湾や米国などからの投資も活発化してくるとみられるなか、国内では人材の争奪戦がこれから本格化すると見るのが自然な流れでしょう。

こうした観点からは、やはり日本が国家戦略として重視すべきは、個人的にはインバウンド観光産業よりも、製造業と金融業、そして教育・科学研究ではないか、などと改めて思う次第です。

本文は以上です。

日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

>国が主導して観光業を振興するのも結構ですが、やはり企業や大学がR&D(研究開発)で特許をさかんに取得するなどすれば、それにより特許権収入がもたらされるわけですから、高度な先端技術などの開発を積極化すれば、その分、経常収支の黒字は伸びていきます。

これまでの日本は世界と比べて技術者に対する待遇の悪さが語られる事が多く、特許開発時の報酬の悪さと労働条件の悪さが主だと思います。

前者は、古い話しだと青色発光ダイオードの中村修二氏による404特許裁判なんかがありました。

その後、色々な会社で技術者への金銭的報酬の明確化が為されたと記憶しています。

後者は、改善されたと言うお話しは耳にした記憶がないですね。

SEは、なんだか明治の女工哀史の平成・令和バージョンみたいなのがXのまとめとかで見れたりしますし。

難しいのは、研究って研究してる時点では実用性の有無が判断し切れないから、その時点で特許になる研究だけをしていれば良いとは言えないところとか、大卒で溢れる社会になった事で大学の研究者が研究より教育に時間をより取られるところとかですかね。

こんなお話しもありますし。

分数の計算ができない大学生多数。ヤバいじゃ済まない教育の崩壊

https://www.mag2.com/p/news/422272

ちなみに、銀行畑の人が製造業の社長に就いた時にやる事はリストラとか安い外国メーカーを利用してのOEM製品のラインナップとかで、目先の業績は良くなるけれど技術力生産力の向上による長期的な業績の向上は疎かになりがち、という認識です。

>こうした観点からは、やはり日本が国家戦略として重視すべきは、個人的にはインバウンド観光産業よりも、製造業と金融業、そして教育・科学研究ではないか、などと改めて思う次第です。

教育に関しては、大学全入時代に突入している昨今の状況を考えると、大学入学共通テストを無くし、「入るのは易しく、出るのは難しい」という形にするのが良いのでしょうね。

学歴ではなく研究歴で自らの価値を語れない大卒に価値を見出さない、という。

社会に出て生きていくに当たり、高校・大学で「自分がこれを出来るようになるには、どんな知識が必要で、その知識を得るにはどんな行動をすれば良いのか?」という姿勢を身に付ける事が肝要だと考えます。

マニュアル化による新入社員の即戦力化が広く行われていますが、大卒ならマニュアルを作り、改善していくレベルであるべきで、大卒をマニュアル通りな仕事をするマニュアル人間にするのは、大学での教育投資を無駄にする事なのでは?と思いますが、はてさて。

>銀行畑の人が製造業の社長に就いた時にやる事は

社長は博士号持ちじゃないといけないですよ。日立製作所とか JFE とかいい仕事してますもんね。入って来る社員が違ってくる。左前になった大企業は財務あがりを据えて会社をダメにしちゃうんですね。

はにわファクトリー さん

>左前になった大企業は財務あがりを据えて会社をダメにしちゃうんですね。

そうなんですよね。

メーカーを商社化して、『あんたが作ってるから安心して買うんや」から「あんたが売ってるから安心して買うんや」に路線変更しちゃうんですよね。

青色発光ダイオード、日亜化学工業でしたっけ、中村さんに反論する文書をホームページに乗っけていたと思います。実直に事実を伝えている内容で、日亜化学工業のほうが正論を言っていると思いました。

報酬が低いことは確かに昔っからの問題ですが、先輩からただで研究資料をもらえたりと、日本だからこそそういうことができるのも事実です。

中村さん、途中から裁判のほうに熱を上げるようになっていましたからね。彼の言ってることはもう日本人じゃないですね、まあもう日本国民じゃないし。

改善の余地はあるものの、アメリカのような「資源大国」と比較しないようにすることですね。

簡単なたとえ話で、例えばアメリカではガスが何m³当たり300ドルから500ドルくらいするとします。資源を輸出しなければならない日本が同じ量を手に入れるとき、1500ドルから1800ドルくらいになってしまうといいます。

そんな単純ではないとわかっているものの、こうしたデータを単純にとらえると、アメリカが3万ドルくらいの車を作った時、日本が同じことをしようとすると15万ドルの車になっちゃうようなものになってしまう。だから日本は、3万ドルくらいの車を作れるよう、ありとあらゆるコストカットの努力をしているんじゃないかと。

アメリカは、あんなに中東の石油国をバッシングするのが好きなくせに、アメリカはずっと、石油産油国1位ですから、実は手を抜いちゃえばあの中東の産油国のように、国民があんまり働かず遊んで生活できる国にもなれちゃいます。

アメリカやカナダはさすがイギリス系の国、資源が取れ楽できるのに、国民が頑張る国を維持しています。

アメリカ留学しているとき、中東の石油国の学生と何人か知り合いましたが、国のお金で留学しているのに、高級車を乗り回し女遊びや金で遊んでいるような学生がいました。すべての産油国の学生がこんな学生ばかりではありませんが、資源国って、すごおおおおおおおおおおおおおおおく楽できちゃうものなんです。「資源の呪い」というやつですね、国民は楽できるので遊んじゃう。

サウジアラビアの王子様が、脱石油政策を打ち出して改革しようとしてますが、まあ無理でしょうね。

日本はいろいろ改善すべき点はあるものの、超~大まかに考えると比較できる国が見つからないくらい、いい国です。資源がないのにがんばれちゃうと。

日本のような先進国が出てくる未来は、ほぼないと考えていいでしょう。

2.7億人のインドネシアが世界経済で存在感のある国になる、ないない、絶対にないですね。基本的に「常夏の国」から先進国は生まれないでしょう、あったかい国は「男子が頑張るよう育てる」文化がないからです。成長に超限界があります。

ブラジルが先進国になる、これもないですね。「土台」がグズグズな国ですから。

インドが先進国になる。これもないでしょうね。これまたいろんな意味で土台がグズグズだからです。GDPの額では日本は抜かれてしまう未来もあるでしょう、かといってその時インドがいい国になっているかははなはだ疑問です。

解決すべき問題は山ほどあるものの、日本は日本のできる道を歩いてゆくしかないという感じでしょうか。

サムライアベンジャー さん

>報酬が低いことは確かに昔っからの問題ですが、先輩からただで研究資料をもらえたりと、日本だからこそそういうことができるのも事実です。

多分、先輩からただで研究資料をもらえるのを良しと考えるより、

研究資料を引用された先輩にもお金が入る仕組みを整える事が、

技術者の待遇改善になるのかな?と。

米国、カナダ、インドネシア、ブラジル、インドのお話しで思うのは、

新幹線を新幹線として運用出来るのは日本人だけなんだろうな、と。

他の国では新幹線を新幹線として運用出来ず、宝の持ち腐れとなり。

見方を変えると、

日本の新幹線と他国の高速鉄道のどっちが実用的な技術か否かという点で、

日本の新幹線に当たるのがアメ車で、

他国の高速鉄道に当たるのが日本車って事ですね。

サムライアベンジャー さまの

ご見識におおいに共感するところありました。

私はインドは短期間しか訪れていませんが

あまりに違う社会のありように

カースト(=階級?格差?差別?)が

現在も色濃く残るので日本のような発展は

難しいと感じました。

それに比べると、日本は昔から

もちろん絵空事の完全平等?とまでは言いませんが

遥かにずっとましです(^^)

もちろん今の日本では

日本の方がそれが酷いと誤記を強めて

騒ぐ人たちもいるのですが、

まあ、例えていえば

(あくまでも・・・たとえですよ)

たとえば、

「先祖が山賊追い剥ぎだったとは腹が立つ!」?

といった動機の場合、その気持は理解らなくもないですが

だからと言って、今の平等な時代に自分たちが、

先祖と同じふるまいをしてしまうとは

何なんだろう?・・・

といったような感想を

人権ビジネスでおまんま派 の人たちの

騒ぎ立てには感じてしまうものであり、まあ、

まともに取り合わないのが適切なのでしょう。

特許権持麾に入っていますよね?

明治維新以後、工業立国になるため馬車馬のように働いてきた日本でも、特許収支がプラスになったのもつい最近のこと。2003年です。私が見たときは、特許収支が1兆円程度でした。移民大国のアメリカはさすがに日本の6倍でしたが、特許収支がプラスの国なんてごくわずか、フランスとかオランダとかがありましたが、白人さんの国も衰退の道をたどっていますから、落ちてゆく一方でしょう。

ドイツさんなんかは特許収支はもうマイナスの国に転落してます、韓国なんかももちろんマイナスです、プラスの国になる未来はないでしょう。

血のにじむ努力をして1兆円です。1兆円がどれくらいの数字かというと、小泉さん政権のころから安倍政権が発足するまでの約10年間、年金の運用益がだいたい月1兆円でした。年金機構の人たちって、公務員みたいな人でしょう?そんな人たちでも、無難に運用して月1兆円稼げちゃいます。

必死になって研究開発して特許収支がそれくらい、金融やっちゃったほうが楽なんじゃ、と思っちゃいますよね。ほんと、データで見ると国家を作ること・経済的に国家として自立することがいかに大変かよくわかります。

韓国なんかはいちいち日本と比較してライバル視してきますが、韓国なんて弱すぎて相手にならない、日本と張り合おうとするだけ無駄と思っちゃいます、産業の分厚さが違いますからね。

日本の特許を一番買っている国はタイランドですが、ここでチャチャが入る記事が見つかりました。「日本の特許は、海外現地日本法人が買っているのだ!日本はグローバル化してない!」と雄たけびを上げる記事がありました。わたしも特許や細かい工業のことは分かりませんが、「オンリーワン」な技術なんてそうそうあるわけじゃありません。例えば日本は携帯の通信は、56バイトごとに切って送る通信技術を使っていて、欧州は60バイトごとに切って送る通信技術を使っているとか。56バイトと60バイト、今の通信の世界でそんな差が出ると思いますか?特許の違いなんてそんなもの、大まかに考えて、日本は外国の会社から技術を借りるより、自分たちで作った技術でモノとかを作れる国になっているということでしょう。

他にも、トヨタやソニーさんも、「保険業」の割合が大きくなっていて、モノづくりの国ジャパンから変貌していっています。

東南アジアで動いているマネーの50%超がジャパンマネーと言われています。もうとっくに、工場を作るといった「直接投資」から「金融」にシフトしているということです。

実際には、この世界の多くの国が農業すらちゃんとできなくて、日本の農業技術もまだまだ、多くの国を助けてあげられるといいます。多くの国にとって、「製造・金融・知財」で自立するなんて、夢のまた夢というのが実態です。

血の滲むような努力をしてやっとこさ受け取る額が外国企業に払うライセンス代をちゃらにできるようになる。それは確かに現実でした。ですが、ライセンス代支払いでジャンプスタートを目指すという「勝つメンタリティ、勝つ理屈」は「大国」である以上そうそうに改めるべきですね。

>血のにじむ努力をして1兆円です

特許は、使用料を稼ぐような「他人に使わせる特許」の他に、技術を独占して「他人に使わせない特許」があります。「他人に使わせない特許」を所有していることにより保護される売り上げや利益は、定量的な評価は難しいですが、1兆円をはるかに超えるでしょう。なので、特許によって1兆円しか利益が出ていないというわけではないと思います。

・使用料収支から見る日本の知的財産権の実力

https://chizaioen.com/royalties/

> 技術を独占して「他人に使わせない特許」があります。

プロジェクト Xにありましたね。独占の為に築いた「他人に使わせない特許」網と、それを突破したエピソード。

https://www.amazon.co.jp/「突破せよ-最強特許網-新コピー機誕生」-―壁を崩せ-不屈の闘志-プロジェクトX~挑戦者たち~-NHK「プロジェクトX」制作班-ebook/dp/B008YOICNG

>はにわファクトリー様、 KN様、ぴよすけ様、

返信ありがとうございます、補足してくれて。私も勉強になります、私も知っているだけの知識をポロっと出してみただけなので、特許周りの事情に超詳しいというわけではありませんから。

・使用料収支から見る日本の知的財産権の実力

https://chizaioen.com/royalties/

まあ、このデータによると、ドイツは「使用料収支」で2位になっていますね。

私が見たのは、特許「収支」のレポートで、そのレポートでは、ドイツは特許収支ではマイナス国に転落しているというものでした。ちょっと昔のデータなので、新しいデータを探そうと思ったのですが、見やすい特許収支のランキングデータは見つかりませんでした。皆さんもググってみてください。

アメリカと言えば、グーグルとかアップルだとか、消費者向けのものを提供している「派手なプレイヤー」が目立ちますが、IBMは確か2000年代ころまでは「特許出願数」のトップ企業だったと思います。

国際特許出願件数ランキング

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC063B00W3A300C2000000/

ファーウェイとかサムスンとか、「国家ぐるみでうそをつく」国家の企業がトップを占めるようになっていますね。チャイナやコリアなんて、その特許の「中身」がどうなっているのか気になるところです。

むかし、Webページで、「研究開発なんて地道な努力が求められる分野で、地道な努力を軽視するチャイナやコリアなんて国には無理」とのたまわる技術者さんが主張しているページがありましたね。

IBMの研究開発部門なんてすごく地味でくそ真面目。こういう地道なことをする企業らこそがアメリカを支えているんだ、と訴えでした。

例えば、単純化したたとえ話ですが、半導体の実験をするとき、特殊な洗浄装置で半導体装置を3回洗ってから実験を開始する決まりがあったとします。仮に、近年ではもう洗浄装置の性能が上がっているので、1回で十分になったとします。でもIBMのようなくそ真面目な企業は、それでも3回洗浄する決まりを守っている。研究開発部門とはすごい「職人」みたいな世界だと。

2023年 国際特許出願件数 – 全分野

https://www.globalnote.jp/post-5380.html

1.中国

2.米国

3.日本

4.韓国

5.ドイツ

ここでもチャイナやコリアが顔を出してきていますね。「軽工業」すら自力で克服できなかった民族ですから、「特許」で食える国家を作れるとは到底思えません。信用できないので、チャイナやコリアのデータは基本、無視ししています。

農業にしても工業にしても、階段を一歩一歩登っていって成長するものであって、ステップを無視してショートカットする道を考えるようなことしかできないチャイナやコリアには全く期待できません。

すみません、話が脱線ばかりして。まあとにかく、目立たない地道な努力をしている方々が、国家を支えてくれているんだという感謝の気持ちは忘れず持っておきたいですね。また、そうした人材を大事にすることも。

「日本が国家戦略として重視すべきは、個人的にはインバウンド観光産業よりも、製造業と金融業、そして教育・科学研究ではないか」

→「製造業と金融業、そして教育・科学研究」を成長させることに異存はありませんが、「観光産業」の優先順位をことさらに低く見る考えには、違和感があります。

観光産業も伸ばせばいい。

大きな流れで言えば、第一次産業(農漁業)→第二次産業(製造業)→第三次産業(サービス業)と移ってきてます。そこから行けば、製造業に拘るのはいかがかとも思いますが、良質な製品をミス少なく作ることは日本人に適しているので、得意なことは伸ばしましょう。

金融というと幅広いのですが、リスクリターンを判断するという意味で証券業務だとすると、安定した収益を好む農耕民族である日本人には、狩猟民族である欧米人より、不向きな気がします。

観光産業は、おもてなしの心を持つ日本人には向いていると思うので、これも伸ばせば良い、と思うのですが。

これから伸びるという意味では、やはりAIだと思うのですが、これは日本人には向いているのか?さっぱりイメージが湧きません。

AIが止まらないってやつか?

>>「製造・金融・知財大国」を目指すべき

には、両手を挙げて賛成です。

一方で、

観光産業についても、金銭的な価値以外の

世界の遠い国の人にも日本を知ってもらって

好きになってもらうために重要です。

今のオーバーツーリズムの弊害は、

支出額も少なくて日本に反日しているのに

近いからとバランスを欠いて人数で一位を占める

円安で得だからと食べ散らかす国の人で

混雑してしまい、そのためわざわざ

遠くの国から日本が好きで来日して

たくさん支出してもらう観光客が困惑し

地元住民も迷惑している点です。

世界の多くの国で単価の高い客を

良い状態で迎えようと豊かでない国でも

充実した豪華な施設と地域を地元とは別に

作っています。

それが日本では、

わざわざ単価が安くマナーも悪い客のため

多すぎるおでん文字の看板をさらに増やして

しまっています。

その解決策はというと、

したくても国別割当をするわけには行かないので(笑)

一人一律の入国税を徴収するという公正な方法で

近すぎて交通費も安く支出額も低い国の人には

特に割高に感じてもらう調整機能が効果的です。

(^^)v

UNCTAD先進国以外は割引することで

後進国なのに見えを張って自分から

先進国になった国が割高になるのも

さらに良いでしょう。

特定国からのオーバーツーリズム

での混雑の弊害を抑えることで、

支出額の高い世界の国の人が増えて

観光収入も増加するでしょうし

なにより日本を楽しんでもらえて

地元民にもプラスです。

そんな 一律入国税という

マイルドな対策ぐらいでは

オーバーツーリズム混雑弊害の元凶の

バランス欠いた国別割合の適正化には

生ぬる過ぎる!

というご批判も当然あるかとは思います。

ただ、あの当該国さんのことですから

ファビョって対抗措置!

と意気がってきたら良いことで

半島世論が反日で涌き上がったら

こちらとしては

『熱烈歓迎! NO JAPAN!運動』様

として、さらなるレバレッジ効果が見込めます。

なあに、

そこまで心配しなくても

滞在支出が他国より極端に低いように

持ち前のセコさの特性で入国税実施での

価格感応度は高いと推察します。

また、

日本人観光客減って苦しむあの国としては

対抗措置を取りたくなくても意地で実施

するかも知れませんが、

朝 鏡を見ると悲しいことから

韓流高額ボッタクリ整形に

日本から渡航する人にとっては

あちらの入国税も気にならないレベルでしょう。

面白いグラフでした。

あらゆる産業をバランスよく伸びるのが結構なことだし、個人を見れば向き不向きもあるからそれぞれがやれることを頑張るのは当然として、仮に国が後押しするなら優先順位を決めざるを得ず、それなら人口減少の未来が見える中では稼ぎの効率も考慮して決めるべき、と言う話でしょうかね。

弱者対策をやる場合はまた別の観点でなのでしょう。

「保険の赤字」ってなんのことだろう、と思ってググってましたが、「外貨建て保険」「変額保険、変額個人年金」などの投資性の高い保険が増えてきていて、その再保険がほとんど海外だからではないか、という指摘を見かけました。最大の再保険先は中南米なんですって。

ここもマイルドインフレの景気循環が出来上がり、国内金利が多少上がってくれば収支は改善するかもしれないですね。

「通信・コンピューター・情報サービス」の赤字は、「デジタル赤字」でググるとたくさん出てきますね。

参照サイト

みずほ唐鎌大輔:円安定着させる外貨流出、背後に「投資性の高い保険商品」の存在。問題はデジタル赤字だけでは…

https://www.businessinsider.jp/post-276811

「円安の要素」ではあるものの「円安定着」という結論はどうかと思いますが、数字がふんだんに出てきて(元ネタは日銀レポート)理解はしやすかったですね。

シリーズでサービス収支の分析をやってました。

『日本はこれから「製造・金融・知財大国」を目指すべき』

こうなれば理想と言えそうに思えますが、ちょっと待って欲しい(笑)。

これ海外との相対関係においてという話でしょう。それも「大国」というからには、相当程度の強さの差をもって、ということを意味しているように聞こえます。

製造・金融・知財の3つすべてで超勝ち組ということになったら、当然多くの国を日本の踏み台にしてということになります。妬み嫉みの対象になるのは確実ということもさることながら、自信過剰、他国の軽侮、天狗になって浮かれ騒ぐというのが何より恐ろしい。驕れる者久しからずは、洋の東西を問わず真理だと思いますね。「稔ほど頭を下げる稲穂かな」なんて空疎な金言が成立するほど、人の情というのは上等にはできてはいないでしょうから。

「製造・金融・知財大国」のあたまに、それぞれ「そこそこの」の形容詞を付けるべきなんじゃないでしょうか。しかも、本編記事のサイト主さんの評価によれば、もうその方向にかなりの程度進んでいる。となれば、もちろんもうこれ以上は無しでいいとは言わないけれど、方向性の転換を考えるべき時期に来てるんじゃないかという気がします。

外から入ってくるカネを、只管対外競争力の強化に使うのではなく、内実の充足に充てる。国内の勝ち組が一層強くなることで「海外に威を張る」ではなくて、国民全体を潤す。もともと物欲、金銭欲がさほど強くない国民性もあることです。「角を矯めて牛を殺す」となるのがほぼお約束の、社会主義者流のドラスチックな社会変革などやらずとも、漸進的にそういう方向に向かうのは、日本でなら十分に可能ではないかと思っているのですが。

「製造・金融・知財大国を目指す」に加えて、というかむしろ、日本が目指すべきは「文化大国」ではないでしょうか。それなら、何でもかんでも日本が上と感じると途端にケチを付け絡んでくるような一部のクニを除けば、まあそれほど諸外国と摩擦を引き起こすことはないでしょう。

今でも日本文化は海外から十分に評価されているという向きもあるでしょうが、それは独自の歴史、伝統に寄りかかっている部分が大きいように思えます。そしてそれは多分に感性に訴えかける情緒的なもの。

私たちが強化すべきは、過去の掘り起こしより、むしろ現在と未来。そして日本人の心性としてそちらに傾くのはやむを得ないとしても、意識的に理知、論理的能力を、全体としてより磨いていくことではないかと思います。

客観的数字によって裏付けられる根拠もないまま、恣意的な言い分を平然と振りまくジャーナリズム、言論界。国民の付託によって与えられた権力であることを忘れ、政策の理非を競い合うより、ただの数合わせの議席争いに汲々とする政界。そうした人士が跋扈する状況をいつまでも許しておいては、「文化大国」を名乗れる日はなかなか来そうにないし、それでは今以上の「真の国の発展」は望めないことを意味するように思えます。

伊江太さま お示しの『文化大国』を

目指すのはさらに大切と思います。

ただ、その次に重要になる

「製造・金融・知財大国」目指すことも

依然必要だとも思います。

大国目指し、結果そこそこの2番

というのはよくある話で、

だからといって

最初から目指さないというのは、

国籍正体不明の斎藤村田謝ナントカさん

みたいな日本毀損したい人たちの

跋扈を招くとも思います。

まあ、技術や品質面では

一人勝ちしてしまう危惧は

あるかも知れませんが

日本人は人がいいので

米国マクドナルド式や

韓流式せこい戦略も取らないので

そんなには大勝ちできないとも思います。

伊江太 さん

日本が文化大国を目指そうにも、

文化の中心地たる京都ですら、

大金をポンと出す太いとも太いパトロンに去られ、

去っていったパトロンのお金で買った時代遅れの傷んだ着物や装飾品その他を身に付け、

数は多いけど細いパトロンに魅入らせて細々と日銭を稼ぐ、

そんな寂しい状況が実状なんじゃないかと思うのですが。

特許を取得するには、産業上の利用可能性、新規性、進歩性すべて備えた発明を、他に先立って出願する必要があります。

国の特許収支がプラスということは、その国の産業が、他が使いたい有効な発明(技術)を多数持っていることになります。蓄積された技術の厚みや、そこから生み出される製品、サービスの競争力を示すバロメーターの一つになると思います。

しかし、米国特許の取得数ランキングを見ると、10年前と去年では顔ぶれが随分異なり、韓国勢、そして中国も知財に力を入れていることが分かります。

2014年

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/pdf/20150114.pdf

2023年

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2024/20240123.pdf

今後も日本が技術を請われる側であって欲しいものです。その為には、やはり教育だと思います。

超円高の時期にサービス収支の赤字幅が一番小さいのはなんでなんだろ?技術使用料の受取が日本円で支払いが外貨だから?

特許収入が増えている原因のかなりの部分はトヨタだと思います。

現在、海外の子会社からの利益を国内に持ってくるのがかなり大変になっているそうです。それぞれの国の財務省が自分の国に税金を取りたいですからね。その利益を海外から国内に持ってくる方法として、トヨタは海外子会社から本社に対して特許使用料として払わせるようにしているそうです。うちの会社もそうしようかなんて話もあります。

トヨタの利益5兆円のうち、結構な割合が海外からの特許料じゃないでしょうか。

同様に、上のグラフの知的財産料4兆円のかなりの部分がトヨタ起因な気がします。