資格試験通じ学ぶ「3つの教訓」

ごくたまには、普段、あまりやらないお話を紹介したいと思います。資格試験の世界は意外と面白くて、また、教訓がいっぱいあります。それは、「目的意識を持て」、「満点主義を捨てて時間効率を意識せよ」、「仲間づくりが大切」、というものであり、じつは資格試験のみならず、その後のビジネスライフにも大きな影響を与えるようなものでもある、ということです。

目次

資格試験には教訓がいっぱい!

最近、当ウェブサイトでは、少し時事的な話題などが続いていたのですが、久しぶりに少し、時事的な話題からは距離を置いて、ちょっと「珍しい話」をしてみたいと思います。

当ウェブサイトは「読んでくださった方々の知的好奇心を刺激すること」を目的にしたウェブ評論サイトを標榜しているわけですが、たまには「知的好奇心」という観点から、「資格試験」、「実務感覚」に関する私見を紹介しておきたいと思います。

資格試験といえば、著者自身も(かつては「難関資格」と呼ばれた)いくつかの試験を受験した経歴を持っている人間ですが、残念なことに、試験を受験した経験自体はもう四半世紀以上前の話であり、具体的に受験科目ごとに、それらにどんな特徴があるか、お伝えすることはしません。

そんなことをしても、もう意味がないからです。

たとえば、公認会計士試験も大昔は「二次試験」と「三次試験」に分かれており(※「一次試験」は大学で一定の単位を取るなどすれば免除)、このうち「最難関」とされていたのが二次試験だったわけですが、現在の公認会計士試験制度は当時と比べ、かなり変化しています。

それぞれの試験科目で、具体的にどういう勉強をすれば良いかについては、大変申し訳ないのですが、当ウェブサイトではなく、試験に特化したウェブサイトなどで情報を集めることを強くお勧めする次第です。

少なくとも3つの教訓

目的意識、満点主義、そして仲間づくり

ただ、資格試験などの勉強を通じて、著者自身が獲得した「人生の教訓」があるとしたら、それは読者の皆様に共有しておく価値があるかもしれません。

これらの教訓については、少なくとも次の3つがあると思います。

①努力が報われるとは限らない。

間違った努力をしていたら、それが結果に結びつくとは限らない。正しいアプローチが必要。

②満点主義を捨てる。

資格試験は学者になるための試験ではなく実務家になるための試験。合格すれば良い。試験科目を学問として極める必要などなく、合格最低点をクリアすることを目標にすべき。

③仲間づくりが大事、受かる人は受かる人同士群れる。

資格の専門学校では、受験生同士がグループを作る傾向があるが、合格する人は合格する人同士で、合格しない人は合格しない人同士で群れる傾向がある。

これらはすべて、本当に面白い話です。

専門書を読みこむ?とんでもない!

とくに最初の「①努力が報われるとは限らない」は、わかりやすいのではないでしょうか。

アプローチの方法が誤っていれば、どんなに努力してもまったく点数に結びつきません。

先ほど申しあげたとおり、著者自身は現在の個別具体的な資格試験の出題傾向などに詳しいわけではなく、したがって、現在の試験の勉強方法について具体的なアドバイスができる立場ではありませんが、それと同時に、「点数を取るためのアプローチ」については、ある程度は変わらないと考えています。

よくあるのが、その試験科目の基本書をドッサリ買い込んできて、基本書を1ページ目から読み始める、というパターンですが、資格試験に関して言えば、あまりお勧めできる方法ではありません。べつに資格試験は学者になるための試験ではないからです(このあたりは②の論点ともつながってきます)。

逆に、一番手っ取り早いのは、いきなり過去問を解き始めることではないかと思います。

もちろん、その学問分野の基礎が身についていない時点で、いきなり過去問を解き始めても、合格できる学力を身に着けられるわけではありませんし、また、過去問はただの過去問ですので、それとまったく同じ問題が今後の試験でも出るという保証はありません。

ただ、数年分の過去問を解くと、何となく傾向が見えてきますので、その傾向をつかんだうえで勉強をするというのは、アプローチとしては有効でしょう。

満点主義を捨てることはとても大事

続いて②の「満点主義を捨てる」という論点ですが、これについては少し詳細な解説が必要かもしれません。

資格試験は多くの場合、「満点」を取らなくても合格できます。もちろん、中にはTOEICのような「点数型」試験もありますが、TOEICはむしろ例外で、多くの資格試験の場合、「ボーダーライン」を超えたら合格と判定されるのです。

そして、「ボーダーぎりぎり」で合格した人も、「トップ合格」した人も、合格者という意味では対等の関係にあります。逆に言えば、「合格まであと1点足りなかった」という人がいたとしても、その人は「不合格者」であり、資格試験に失敗したという意味では「全く点数が足りなくて落ちた人」と同じです。

これについて、もう少し詳しく見てみましょう。

たとえば、ある試験で100点を取るために必要な勉強時間が100時間だったとします。ただ、その試験に必要な合格点は60点だったとします。

一般に、どんな試験でも、勉強し始めると得点力が急に伸びますが、どこかの段階で頭打ちとなります。

たとえば10時間勉強すれば40点を取れるようになるとしても、そこからさらに20点追加して60点をとれるようになるために必要な追加的勉強時間は10時間だったりします。さらに20点追加して80点取れるようになるために必要な追加的勉強時間は20時間に下がってしまうわけです。

時間効率を大切に!

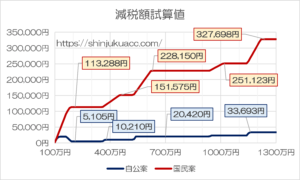

その点数に到達するまでに必要な勉強時間

- 40点…10時間

- 60点…20時間

- 80点…40時間

単純平均すると、この設例たと、最初の40点に至るまでは10時間ですので、1時間で4点分の知識を獲得している計算ですが、60点に至るまでは20時間の勉強が必要であり、1時間あたりにすると3点分に下がってしまいます。80点については40時間、つまり1時間あたり2点です。

ちなみに100点満点を目指そうと思えば、80点の実力から、さらに40時間以上の勉強が必要かもしれません。

いずれにせよ、この設例だと「試験で80点を取るために必要な時間数」は40時間ですが、「合格に必要な点数」は60点です。ということは、40時間かけて80点取るための勉強ではなく、20時間で60点を取る勉強が正解です。

実際、多くの資格試験の場合、合格点は60点前後だそうですし、また、受験の専門学校はその資格試験をずっと昔から研究しているはずであり、過去問題や専門学校のテキストに従って「頻出論点」から勉強していけば、想定しているよりも遥かに短い時間で合格点が取れるはずです。

基礎学力があるにも関わらず、資格試験になかなか合格できない人というのは、得てしてこの「時間効率」(点数当たりの時間)を意識していないケースが多いのではないでしょうか?

奇問は捨てても大丈夫、てか捨てよう!

この論点の存在に気づいたのは、著者自身が四半世紀前に公認会計士二次試験を勉強するために、ある受験専門学校に通っていた時のことです。その専門学校が作成している「問題集」と比べ、実際の過去問のレベルがほとんど変わらないこともあれば、「著しく難しい」こともある、ということに気付いたのです。

これは、ある意味で当然の話です。資格試験は大学教授などの試験委員が試験問題を作成するのですが、これらの試験委員はその学問領域の専門家ではあるものの、多くの場合は実務家ではなく、また、試験問題を作成する専門家でもありません。

このため、年によってはとんでもなく奇抜な難問が出来上がったり、あるいは逆に、平均的な受験生ならば誰でも解けるような「易し過ぎる問題」が出てきたりするのです。

この点、資格試験は、だいたい何人合格させるかという方針が決まっており、満遍なく合格点レベルが取れていれば合格します。逆にいえば、満点を取らなくても良い、ということです。

とりわけ誰も解けないような奇抜な問題では、とにかく解答欄のうち、答えられるところを埋めれば良い話です。試験委員の側も、受験生の平均的な解答レベルがあまりにも低ければ、とにかく何とかして加点しようと努力するからです。

だいたいイメージ的には、100点満点中、平均的に60点から70点くらい取れていれば、たいていの資格試験には合格できると思います。

あるいは、「出題されても自分と同じレベルの受験生は回答できない」、というレベルの問題を見切り、その問題に割くべき時間を捨てることで、ほかの「きちんと時間をかければ必ず解ける問題」に時間を費やすのは、受験戦略として重要です。

著者自身も公認会計士試験を受験した際、二次試験のときも三次試験のときも、どちらも「まったく答えられない問題」にぶち当たったことがあります。

ちなみにあとからほかの受験生と情報交換したら、それらの問題はどの受験生も「捨てた」らしく、実際、著者自身もそれらの問題を解かずに空白のままで提出しましたが、二次試験にも三次試験にも、まったく問題なく合格しました。

受かった人の「その後」

仕事でも満点主義を捨てるとメリットがある

余談ですが、これ、仕事でもそうではないでしょうか?

たとえば業務を依頼してきた相手が要求している水準を満たしていれば、それが客観的に見て100点満点の出来栄えではなかったとしても、仕事としては合格水準でしょう。

個人的には、現在の業務ではスピードを最重視しており、相手の依頼に対し1週間かけて100点満点の回答を返すのではなく、1時間後に60点の回答を返せば良いと考えているのですが、個人的にこのアプローチはそう大きくは間違っていないと思います。

実際、定期的に当時の公認会計士試験の受験仲間と会食をすると、「短期間の勉強でさっさと合格した人」は、「儲かる分野」「時間当たりの報酬が高い仕事」を重視する、あるいは時間を優先する、といった傾向があるようです。

これに加え、あまりにも無茶な仕事を振られ、平均的なレベルのビジネスマンであればそこまでやらないよ、という業務であれば、「頑張ってこなして上司に対し100点を返す」のではなく、「仕事を振った側が間違っている」ということを知らしめるために、仕事をパンクさせる、というのも、ときとして有効かもしれません。

今だから明らかにしますが、著者自身もサラリーマン時代には、あまりにメチャクチャな仕事を振られたときに黙って唯々諾々と仕事をこなすのではなく、「この相手が振ってきた仕事はメチャクチャすぎて出来ません!」と、自分自身の上司など、周囲をも巻き込んで大騒ぎしたことがあります。

「こっちはちゃんと計画して何日にここまでのことができるように手配して仕事を進めているのに、そこにこんな急な仕事を割り込まされても困ります。納期がたった1週間しかないというのも不可能です」。

「そんなこと言わないで、頼むよ!俺の顔を潰さないでくれよ!君が残業してくれたら丸く収まるんだよ!」

「『私が残業したら丸く収まる』?正気ですか?すでに今の業務の予定は残業前提で組んでいるんですよ?それにさらに土日も返上し、徹夜しろとでも言うんですか?そのやり取りを含めてウチの上司に報告します」。

ちなみにこの仕事を振ってきた人物はもともと「無茶振り」が多くて評判が悪かったのですが、この一件が原因で関連会社に異動させられてしまったようです(笑)。パワハラ上司と悪名高かった人物でもあるため、個人的にはまったく後悔していません。

受かる人は受かる人同士で群れる

もうひとつ、興味深い話があります。

それは、受験専門学校では、「③受かる人は受かる人同士群れる」、という傾向です。試験制度が変わっても、この点は変わりません。

某専門学校の某資格試験の例でいえば、100人の受験生がいたとして、受験勉強を始めて1年で合格する人は10人で、3年以内に合格する人は15人、5年以内に合格する人は15人でした。残りの60人は、5年以上の時間をかけて合格する人もいるかもしれないものの、まったく合格できないケースが多いようです。

ただ、受験予備校の先生に聞いても、あるいは知り合いに尋ねても、さらに自分自身の記憶に照らしても、やはり合格する人は合格する人同士群れる、という傾向があります。

同じクラスに100人の受験生がいたとすると、何となく、10人程度が所属する「仲良しグループ」が5~6個ほど自然発生します。

この「仲良しグループ」、Aというグループにはだいたい10人ほどが所属し、うち8人は1年で合格し、残り2人も3年以内には合格しています。

しかし、Bというグループの10人は、1年で合格する人は2人ほどで、合格まで3年かかる人が4人、合格まで5年かかる人が2人、5年かけても合格できない人が2人、といった配分です。

そして、Cというグループの10人は、3年以内に合格する人はおらず、5年かけてやっと2~3人が合格し、残りは受験学校の肥やしになる、というイメージです。

つまり、自然と成立する「仲良しグループ」のうち、「Aグループ」に所属している人は、不思議なことに、さっさと合格して専門学校からいなくなってしまうのです。

仲間づくりが大切な理由

受験生だった当時は、このことがとても不思議に感じたものですが、あれから四半世紀経過し、実際のビジネスでさまざまな人にお会いすると、何となくわかる気がします。当時の「Aグループ」の仲間たちと再会すると、その後の仕事でも活躍していたりするからです。

つまり、目的意識が明確な人たち同士が群れ、そのグループ内で切磋琢磨し、受験に合格して資格を取ったらさっさと仕事に取り掛かる、というパターンが多いのでしょう。また、AやBのグループに所属していた人たちは監査業界にあまり長くとどまらず、さっさと転職・起業する傾向があるようにも思えます。

これ、じつは、冒頭でも指摘した「目的意識」と密接にかかわる論点でもあります。

何のためにその資格試験を受験したのか、そしてその試験に合格することが自分のキャリアにどういう意味を持っているのかを、きちんと定義づけているかどうか、という話です。

やはり、一番マズいのは、「資格試験に合格すること」が自己目的化することです。

もちろん、合格すること自体は大切です。ですが、試験に受かることは人生のゴールではなく、スタートです。

グループBで公認会計士試験に合格するために5年間勉強した人が、やっと試験に合格して監査法人に就職したものの、試験で気力を消耗しすぎたためか、監査現場で使い物にならない、というケースもあります。

昔のヒット曲に「私にはスタートだったの、あなたにとってはゴールでも」、というフレーズが出てきますが、これはビジネスソング(?)として聴いても、なかなかによくできた曲なのかもしれない、などと思う次第です。

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

ブログ主さまの今回の記事。自らの経験を踏まえて腑に落ちます。

幾つか国家資格を受験しましたが、自分の場合、最初の目標は合格点と自分の現在地の差の把握。

過去問の点数で現在地を測ると共に同時に弱点を探り、ある程度学習進めて、また別の過去問解いてを数回繰り返し合格点を上回るようになったら、目標を閾値超えできる確率「歩留まり」に変更。

過去問や問題集の設問を自ら設定した歩留まりで合格点を上回るようにすることを課しました。多分同じような登山ルートなのでしょう。

クラスターの話しは面白い。クラスターの最初の方は緊張感ある切磋琢磨。居心地良いでしょうねぇ。あとの方は段々脚の引っ張り合いになるんですよねぇ、きっと。抜けがけ許さねぇと。気の弱い人だとこれじゃマズイと思っても離脱もままならない。これはとても残念に思います。

おっしゃってることが分かる気がします。今回は、肩ひじ張らず気楽に読めるのがいいですね。

仕事でも同じような起こっていました。いまさらながら、懐かしいです。

あのう。

仕事で仕方なく取らせられるのもあります

取ったら責任が増えますが仕事は他の方がする場合もあり

なんとも気の乗らない受験勉強でした

いやはや、総て腑に落ちる話でした。

全くもって、その通り!

戦術と戦略、使い分け。

そんなところですよね

> 私にはスタートだったの、あなたにとってはゴールでも

次の参議院選挙では、議員になる事がゴールになっている人に投票しないよう気をつけないといけませんね。

当選は公約を実現するためのスタートなのですから。

その通りですね。

政権を取りたいひと(政局第一)

政権を執りたいひと(政策第一)

資格はとった

資格は取った後のメンテナンスが重要です。監査から離れて、他業界で仕事をすると特に注意が必要かもしれません。浦島太郎状態にならないように頑張ってはいます。

ワイ、すでに監査から離れて約ン十年。

就業中だったわたくしの場合は、資格試験の受験勉強は通信教育を利用しましたので、専門学校に通学されていた方のご意見は貴重ですね。

①については、ひたすらインプットとメモリーダンプ(アウトプット)を続けることでした。

あとは本番さながらのストレスで計算科目の演習を繰り返すことでした。

②については、働きながらの受験でしたので、満点など望むべくもありませんでした。

通勤電車の中やお昼休みなどの細切れの時間をいかに有効に活用するかが課題でした。

③についても、カセットテープの通信教育だったので、仲間づくりなど望むべくなく、志を同じする仲間が身近にいるとはうらやましい限りです。

中学校受験の季節ですが、納期内に受かる子たちの母集団に我が子を置くための一つの方法なのかもしれませんね。

わたくしも無茶な量の仕事を役員に振られたことがありますが、他の役員に数字を示して相談して、事業者全体を巻き込んだことがあります。

その結果、必要な人員数が投入されることになりました。その仕事が完了した後、なぜか昇給と相成りました。

管理人さん自身の経験に基づいた主張だから、資格試験に合格するための勉強法としては多分正しいのでしょう。司法試験や、実質的には文系で、暗記すれば受かるという医師国家試験は、管理人さんの勉強法はきっと効果をあげるでしょう。

しかし管理人さんの勉強法は、我が国に最も必要とされる理系人材の育成には相応しくない勉強法です。極端なことを言えば、機械工学の安全管理設計思想やプログラミングではミスは許されず、完璧であることしか価値がないからです。テストで言えば100点以外は欠点と同じにみなされるわけです。それに常識的に考えて、大学入試や大学院入試に同じ問題が出題されることはありません、したがって過去問に時間を割く必要はありません。私は小さい頃から専門書を熟読して高得点を取るスタイルの勉強しかやってこなかったので、過去問重視の勉強法には懐疑的です。確かに時間はかかりますが、絶対的な底力が身につきます。過去問を解くくらいなら、模試や定期試験で間違った箇所を復習する方が遥かに効率的で合理的だと考えます(模試は過去問を準拠しているから)。

この年齢になると、専門書の多読が最強の勉強法だと実感しながら生きています。学生時代から使い込んだ数多の専門書はボロボロですが、久しぶりに読んでも新鮮なのです。名前しか知らない高名な執筆者の先生が読者に語りかけてくるのです(本当にそう感じます)。しかし最近の学生はほとんど専門書を読みません。楽して理解することを願望する傾向が強く、配布資料しか勉強しない学生が非常に多いのは嘆かわしいです。私は学生に専門書を熟読するようにいつも力説していますが、実践する学生は極めて少数で、実践した学生はこれまで1~2人でした。その一人の彼は、入学試験の成績は非常に低かったのですが、私がチューターをしながらアドバイスした結果、主席で卒業し、数年に一人の神童と噂されました。私からしたら当然の結果です。講義はたった15回しかないから基礎的なことを話すだけで精一杯ですが、専門書にはさらに深いことがたくさん書いていますので理解が深まるのは明らかです。

余談ですが、大学生までならば専門書の自学するスタイルでよいのですが、大学院に進学すると知識のほかに実験や解析といった経験も不可欠になります(まさに車の両輪です)。経験を通して知識は記憶に固定化されますが、知識が浅いと経験も徒労に終わる場合があります。私の恩師がいつもおっしゃっていた言葉です。「学生時代は基礎研究をしなさい。応用研究はいつでもできる。地味な基礎研究をたくさん経験することが最善の近道」

管理人のファンさま

仰ること良く理解できます。

ただ、今回ブログ主さまが説明されたのは、あくまでも資格試験合格を如何に効率的に行うかについて。対象が違うと感じました。

例に挙げていた学生さんも試験突破の為の勉強はその時点ではあまり得手ではなかったのでしょう。

うわぁ…。壊滅的なまでに読解力がないね。

制度系の資格って実務だからね、まずは最低限の合格ラインにいかに効率的に断つかって話をしてるんであって。「理系人材の育成」の話をしてるんじゃないんですよ。後、古くなった税法の専門書を読みこんだって意味がない。制度って変わるからね。専門学校系のテキストを何度も読むのが一番効率的だよ。

因みに私も管理人さんと同じ系の資格を持っているが、専門書を読み込んだところで学者になれるわけじゃないし法律や会計系の理論って学者によって説が違ったりするから、それよりも実務系の勉強をした方が早いんですよね。

そういえば、僕も受験予備校で試験に受かった後で講師バイトしたことがあるけど、大●原簿記学校とかT●ACとかで長年長年資格勉強している人ってだいたいあなたと同じことをいう。専門書を後生大事に抱えて仙人みたいに予備校のヌシになっているのって、「最近の若者は専門書も読まずに効率重視で勉強してる」。

でも、同じことは貴方の言う「理系人材の育成」でも言えるんじゃないかな?技術は日進月歩で基本書に拘っている内に周りはどんどんと実験で成果を上げていく。そんな貴方は「最近の若者は専門書も読まない」とぼやく。

実務界の一員として言わせてもらえば、試験にすら合格できない人ってのは仕事もできないし、専門書に拘って受験勉強を長く続けた奴に限って監査事故も起こすんだけどね。

回答ありがとうございます。私は管理人さんの話は理解しているつもりですし、似たような話を昔からいろいろな人が異口同音に主張してきました。資格試験ではないけど、卒業時に国家試験がある大学に私は8年間在職していましたが、管理人と全く同じ主張を、教員ばかりか学生からもたくさん聞かされました。でも、その方法に効果があったとは全然思えない。

多年浪人をする人の特徴は大抵5年生や6年生の国試目前でさえ基礎力が全然身に付いていないことがほとんどでした。基礎力がなければ浪人しても全然駄目で、3~5年浪人してもなかなか合格しません。過去問などの演習を軸にした勉強法によって内容を網羅的に深化できるなら、演習量が豊富な浪人生が有利のはずですが、実際はそうではない。

「難問題は棄ててもいい」というのは、気持ちは解ります。しかし試験問題の制作者の心理からすれば、受験生の実力は難問題で判定したいというのが本音です。難問題を避けて合否が決まる試験問題は失敗作であり、そういう問題はやがて減っていきます。

物理や数学は積み上げ式の学門だから、基礎を固めながら前進しないとすぐに立ち往生します。だから基礎力を錬成するためにも専門書が不可欠です。分厚い本である必要はないし、分厚い本が優れているわけではない。ただし同じ科目を2冊以上は読んで欲しい。微妙に書き方が違うから深掘りに便利です。

専門書を熟読する勉強はいいですよ。知的好奇心を刺激するこのHPの主旨にぴったりです。

殆どの資格試験は独学でした。(「殆ど」と書いた時点で”資格ゲッター”の匂いが…)

ですが模試だけは機会があれば1回でも受けるようにしていました。こればっかりは自宅で時計を置いて問題を解くだけでは身に沁みなかったので…

資格試験って学者になるための試験じゃない。実務家になるためのエントリーパスだ。非常にためになる記事だと思います。ここだけの話、資格の専門学校ってボロボロになるまで読み込んだ専門書を片手に半永久的に勉強を続けてる人っているんですよ。その人に聞いたら、まさにこんなことを言ってました。

「名前しか知らない高名な執筆者の先生が読者に語りかけてくるのです(本当にそう感じます)。しかし最近の学生はほとんど専門書を読みません。楽して理解することを願望する傾向が強く、配布資料しか勉強しない学生が非常に多いのは嘆かわしいです。」

非常にタメになります。私の場合は残念ながら①を間違えて落ちるケースで、

1. 問題文の想定の甘さが気になり、業種の特定、事例の特定ができず「回答できないじゃないか」とやる気がなくなる。

2. 後に模範解答が出るのですが「普通に考えて、こう想定するべき」とか書かれていると

普通の客って何だろうと哲学ループに入る。

3. 協会ごり押しの思想や考え方に対して、「どうせ10年後には廃れてる」と鼻から

覚える気が無い。

うん、読み返してみても、やな受験生だな。。まぁ、客とコミュニケーション取ってソツなく実務こなせれば満足の人なので別に良いですが。