内閣府調査で中露両国に対する親近感は依然として低迷

対韓感情は好転するも…シーソーのようなものか?

『外交に関する世論調査』の最新版レポートからは、日本国民の中国、ロシア両国に対する意識が、昨年よりも若干改善したとはいえ、依然として過去最も厳しい水準を低迷していることが判明しました。中露両国に対し親しみを感じる人の割合、関係が良好だと考える人の割合がいずれも過去最低水準となる一方、親しみを感じない人、関係が良好だと思わない人の割合も依然として高いのです。

2025/02/17 06:05追記

サムネイル登録を追加しています(記事内容に変更はありません)。

外交に関する世論調査が公表

内閣府は『外交に関する世論調査』という調査を、ほぼ毎年、公表しています。

「毎年」、ではなく、「ほぼ毎年」、というのは、実施・公表されるタイミングが安定せず、たとえば2015年や2020年のように調査自体が公表されない年や、2016年のように2回公表される年があるからです。

ただ、1978年以降で平均的にみるならば、だいたい年1回程度の頻度で公開されています。

さて、その最新版が14日、内閣府ウェブサイトに掲載されました。

外交に関する世論調査(令和6年10月調査)

―――2025/02/14付 内閣府HPより

今回公開されたのは、2024年10月時点で実施された調査の結果であり、現時点ではエクセル版のデータなどはまだ見当たりませんが、著者自身が手元に保有している1978年以降のデータとあわせて、その概要を確認してみましょう。

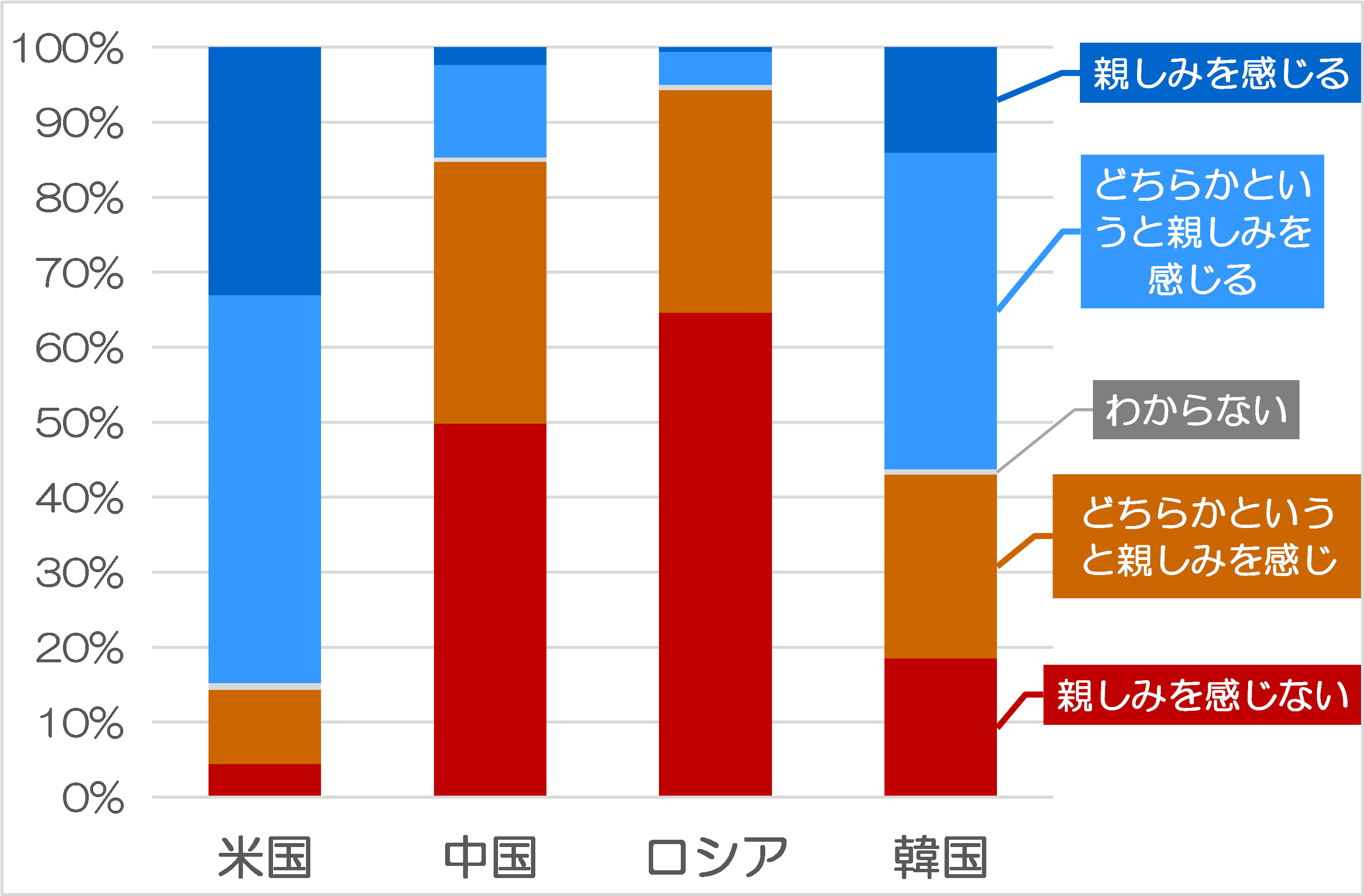

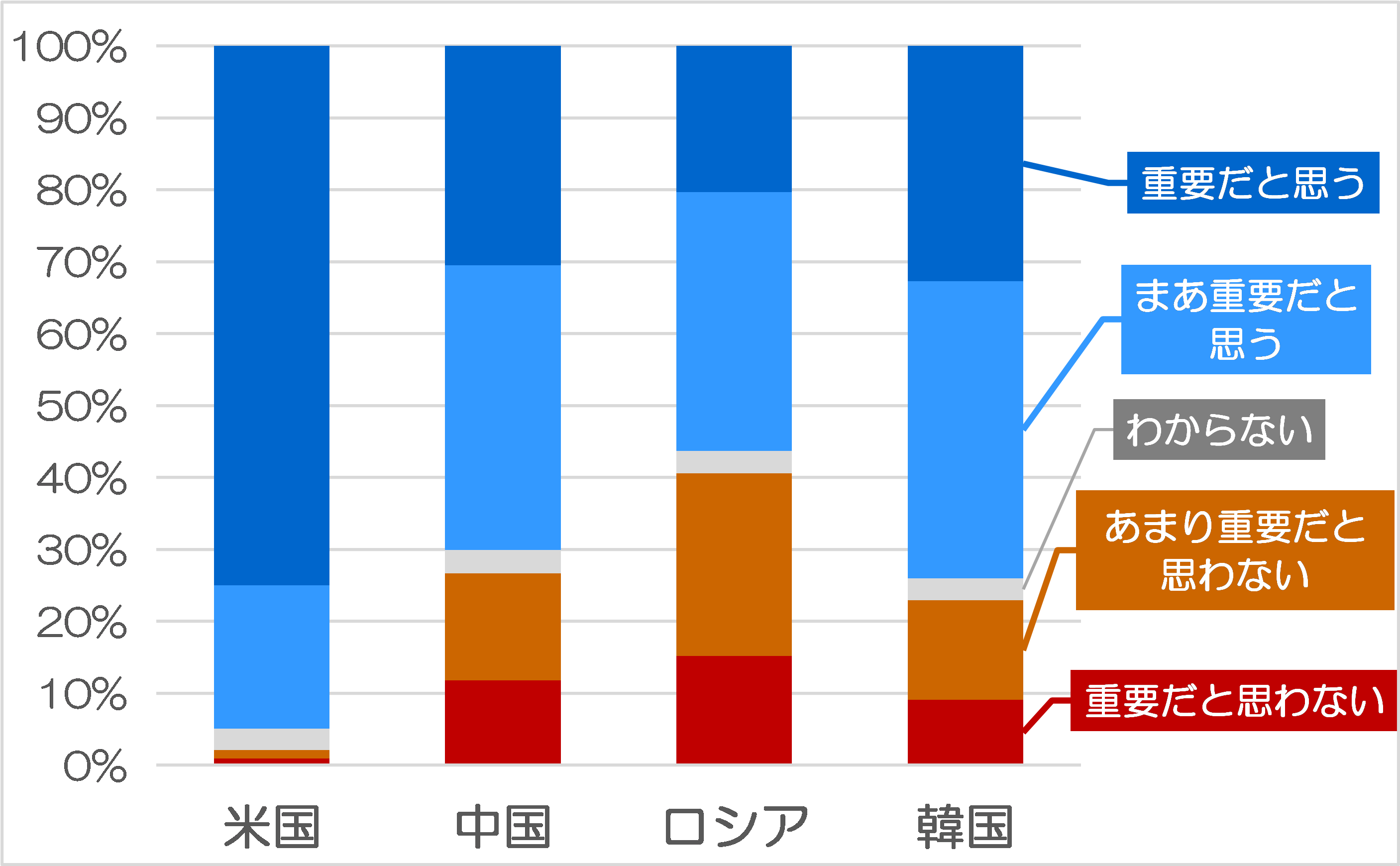

この調査で毎年出て来る項目が、米国、ロシア(1991年まではソ連)、中国、韓国の4ヵ国に関する①親近感、②関係の良好さ、③関係の重要さ――に関する認識を問うというものですが、これをグラフ化したものが、図表1です。

図表1-1 4ヵ国に対する親近感

図表1-2 4ヵ国との関係が良好と思うかどうか

図表1-3 4ヵ国との関係が重要かどうか

(【出所】『外交に関する世論調査』をもとに作成。特段の注記がない場合は以下同じ。なお、図表1-3に関しては、正確な質問は「今後の日本とXとの関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思いますか、それともそうは思いませんか」、であり、Xの部分に国名が入る)

相手国に対する好意的な反応(「親しみを感じる」、「良好だと思う」、「重要だと思う」など)を青系統、ネガティブな反応(「親しみを感じない」、「良好だと思わない」、「重要だと思わない」など)を赤系統で示すと、米国が総じて青く、中国・ロシアが総じて赤で、韓国がその中間、といった具合です。

とりわけ①親近感と②関係の良好さに関する認識に関しては、中露両国は真っ赤であり、「親しみを感じる」、「良好だと思う」の回答がほとんどありません(「親しみを感じる」は中国が2.4%、ロシアが0.6%で、「良好だと思う」も中国が0.6%、ロシアが0.4%です)。

しかも、「どちらかというと」を含めても、①親近感に関しては中国が14.7%、ロシアが5.0%に過ぎず、また、①「良好だと思うかどうか」に関しても中国が8.8%、ロシアが4.9%に留まっています。

これに対し、③の重要性に関する認識に関しては、中国が30.7%、ロシアが20.3%であり、また、「どちらかというと」を含めれば、中国は70.2%、ロシアも56.3%に上昇します。

なぜか台湾や北朝鮮に対する親近感データがない…

ちなみにこの調査、順序としては「米露中韓」であり、「米中露韓」、ではありません。

この順序となっている理由は、想像するに、この調査が始まったのが1978年である、という点にあります。当時の世界の「超大国」といえば米ソ両国であり、中国は(人口こそ多かったにせよ)GDPなどで見てまだまだ存在感が小さかったからではないでしょうか。

また、台湾や北朝鮮に対する「親近感」、「関係の良好性・重要性」などに関する調査項目は存在しませんが、これについては個人的に、大変残念な気がします。もしも国民の対台感情・対北感情の推移に関する項目が存在したならば、それらは大変貴重なデータとなっていた可能性が高いからです。

ただ、これだけ長い期間にわたり、ほぼ共通の質問項目で調査が続いているというのは、興味深い点ではあります。

いわば、日本国民は中国、ロシアに対しては「①親しみを感じないし、②現在の関係が良好だとも思わないけれども、③関係は重要だ」、と認識している、という姿が見えてきますが、それが一朝一夕で形成されたものではなく、それなりの両国関係の積み重ねで成り立っている、ということもよくわかるからです。

米国の状況

続いて、各国の状況です。

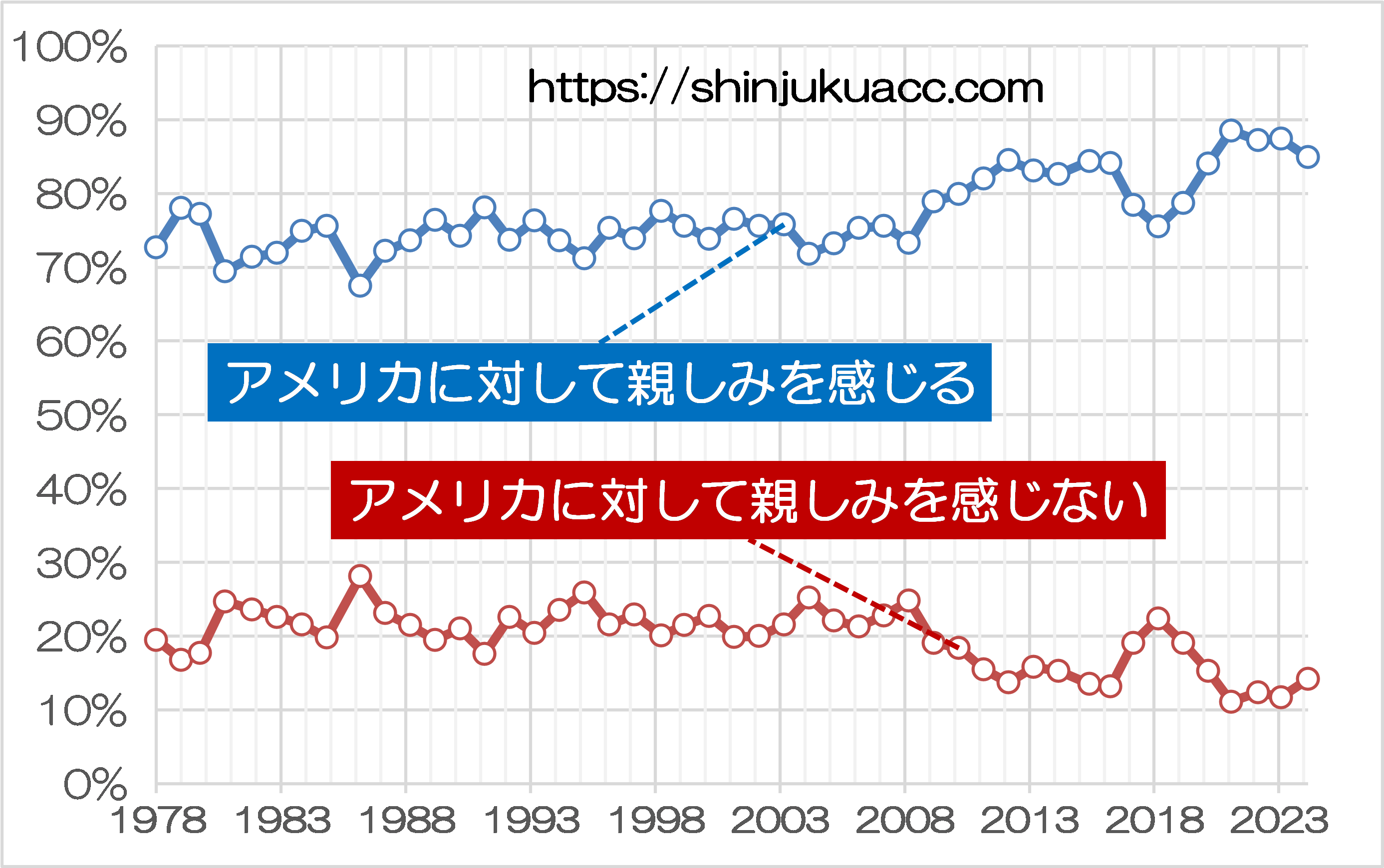

ここでは①親近感と②関係の良好さに関する認識の2項目について、比較可能な過去からの推移をグラフ化してみます。ただし、単純化のため、「どちらかといえば」の項目をグラフ上は合算表示しているほか、調査方式が異なる年のデータもグラフに織り込んでいる点についてはご注意ください。

(※内閣府の元資料には、「令和元年10月調査までは、調査員による個別面接聴取法で実施しているため、令和2年10月調査以降との単純比較は行わない」との注記がありますので、データの単純比較は純粋に当ウェブサイトの加工である点にはご注意ください。)

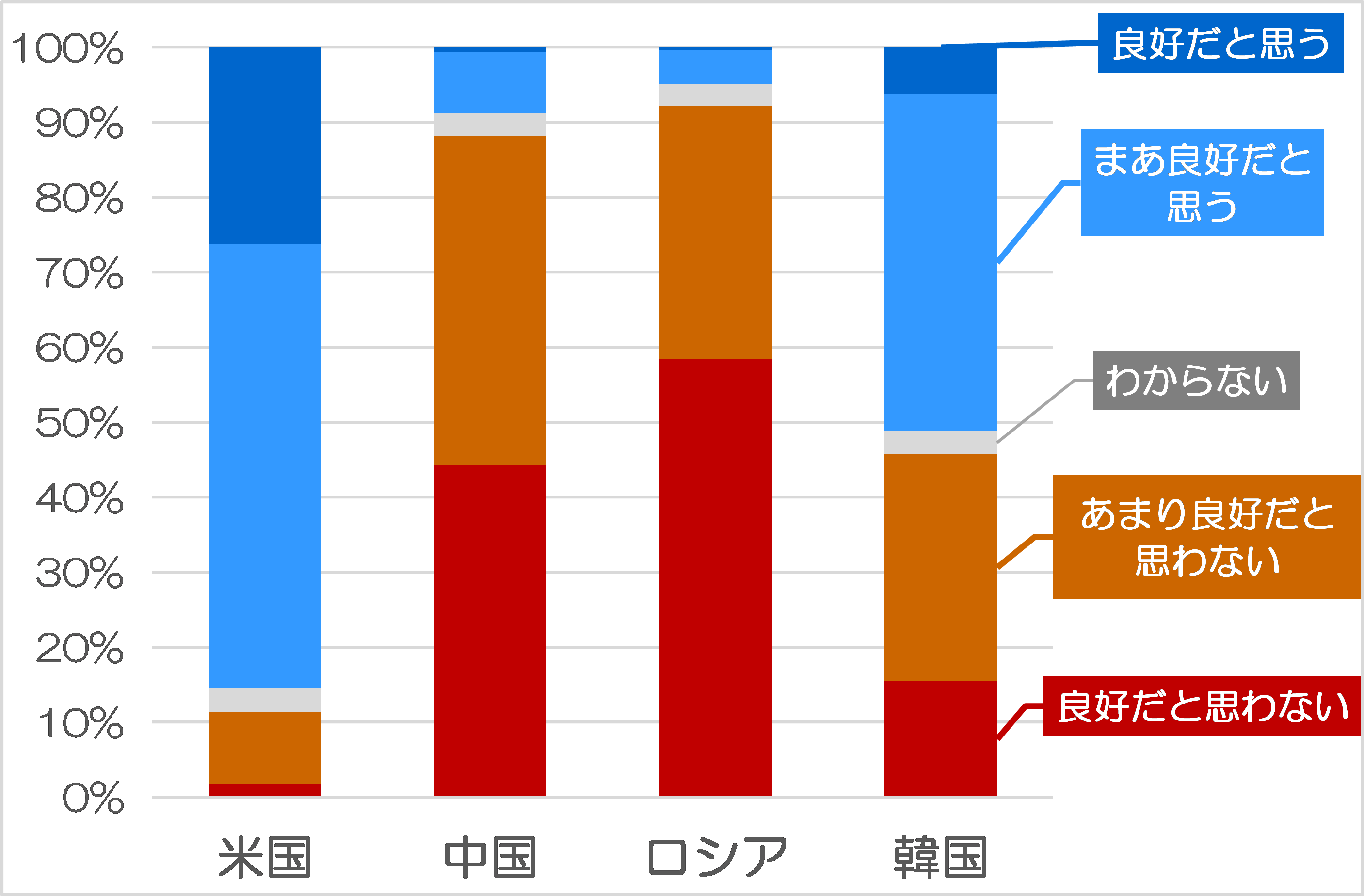

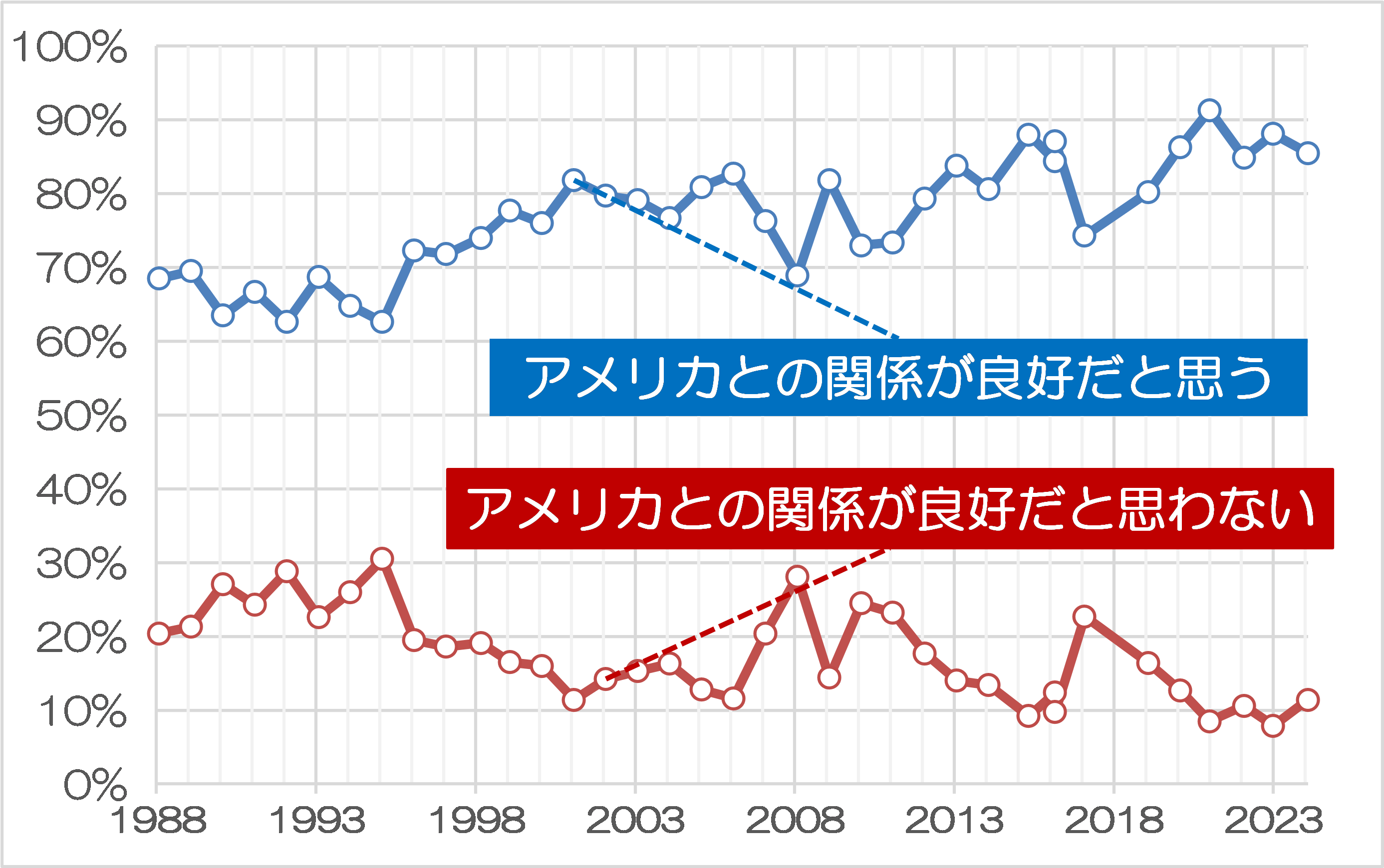

まず、米国に対しては、日本人は総じて良い印象を抱いており、また、日本国民も米国との関係は良好だと認識していることがわかります(図表2)。

図表2-1 米国に対する親近感

図表2-2 米国との関係の良好さ

これも、非常にわかりやすい傾向です。

対米感情、対米認識は昨年と比べて若干悪化しているものの、ほぼ誤差の範囲でしょう。

米国に対する親近感は、ごく一部の年を除き、一貫して7割~8割程度で推移していましたが、近年、特に高まっており、現在ではじつに84.9の人が米国に対して親しみを感じていることがわかります。また、米国との関係についても、9割近くが「関係は良好だと思う」と答えています。

中国の状況

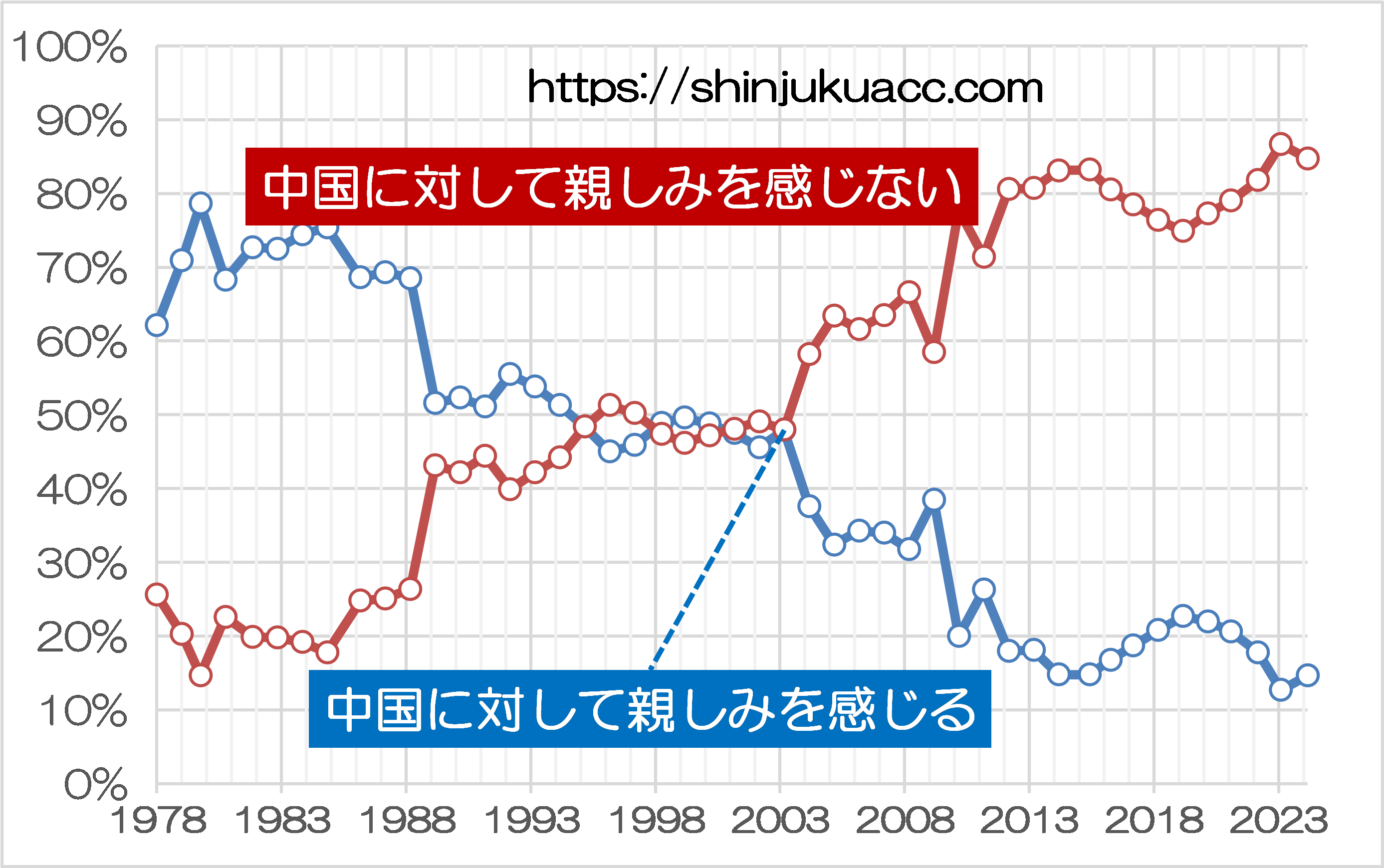

これに対し、中国もまた別の意味でわかりやすい状況が生じています(図表3)。

図表3-1 中国に対する親近感

図表3-2 中国との関係の良好さ

中国に対する親近感、中国との関係が良好だと思う人の割合は、昨年、過去最悪水準を記録していたのですが、今年は少しだけ好転しました。ただ、それでも親近感に関しては1978年に調査が始まって以来の最悪水準で推移していることは間違いありません。

たとえば中国に親しみを感じている人も14.7%と、昨年より少しマシになったにせよ、依然として過去最低水準ですし、親しみを感じていない人は84.7%と過去最高水準です。いわば、親近感だけで見れば、米中がちょうど対照的でもあります。

ただ、中国に対する親近感が最初から悪かったわけではなく、国交正常化直後は1980年ごろに8割近くが中国に親近感を抱いていたこともあったことから、いわば、日中両国の国交が深まるにつれて、日本人の対中意識が悪化していった、という仮説が成り立ちます。

ロシアの状況

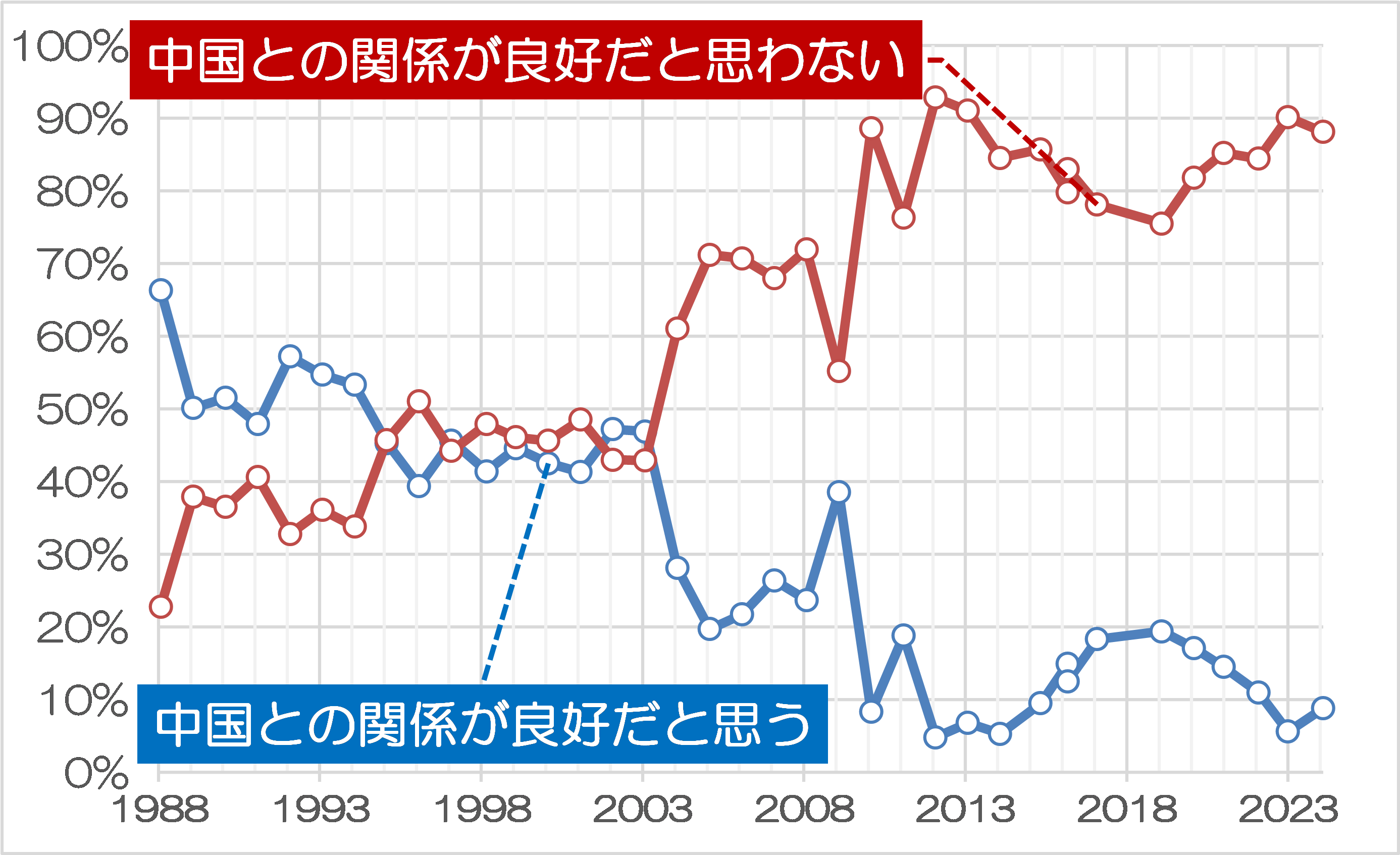

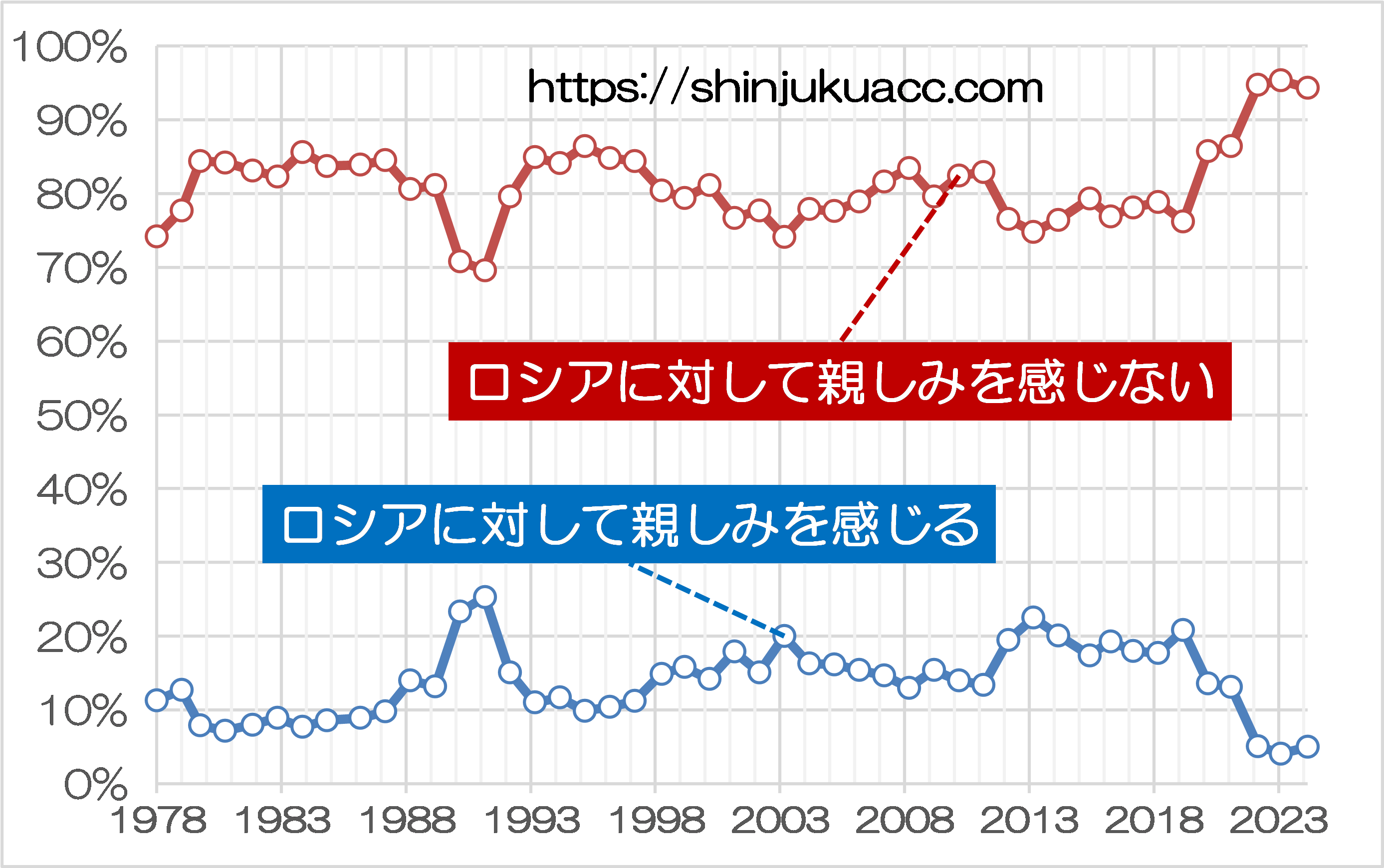

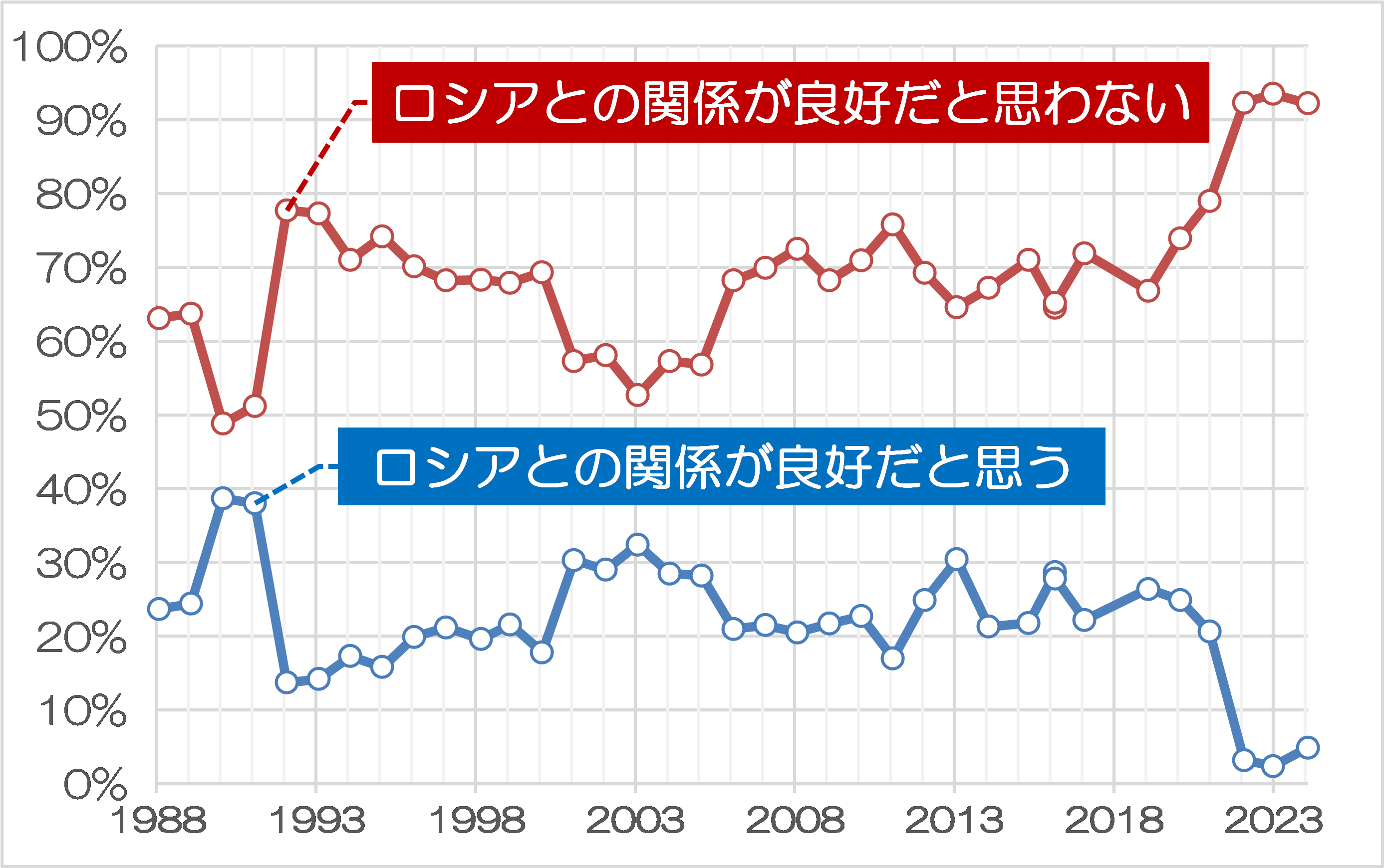

同様に、ロシアの状況も確認しておきましょう(図表4)。

図表4-1 ロシアに対する親近感

図表4-2 ロシアとの関係の良好さ

ロシアに対してもまた、親近感、関係性ともに、昨年より少しだけ好転したとはいえ、依然として過去最悪水準にあります。

ロシアに親しみを感じない人の割合は94.3%と、昨年より少し好転したとはいえ依然過去最高水準であり、ロシアに親しみを感じる人は5.0%と過去最低水準です。

また、ロシアとの関係が良好だと思う人も4.9%に過ぎないのに対し、92.2%もの人が、ロシアとの関係を良好だとは考えていないことがわかります。

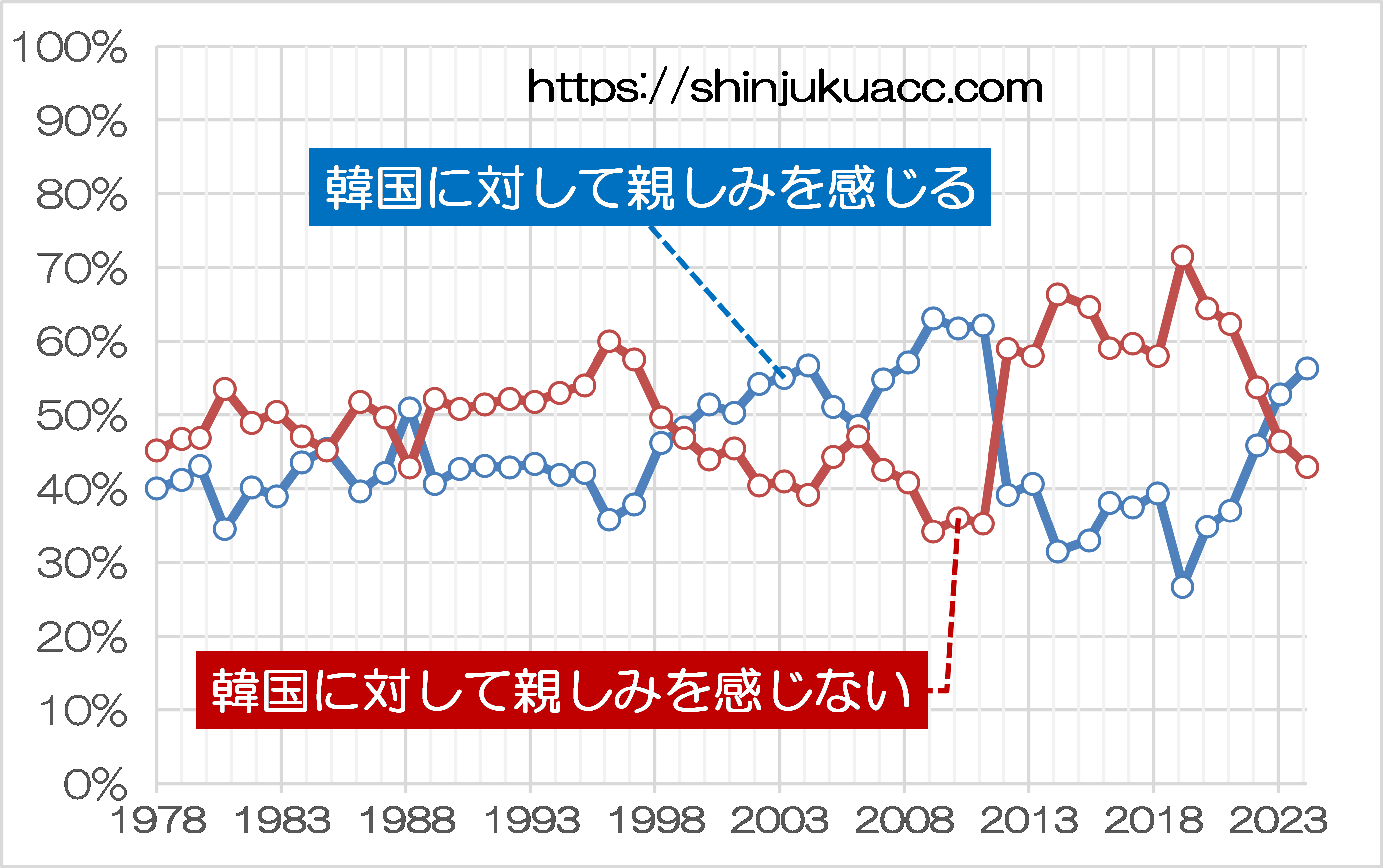

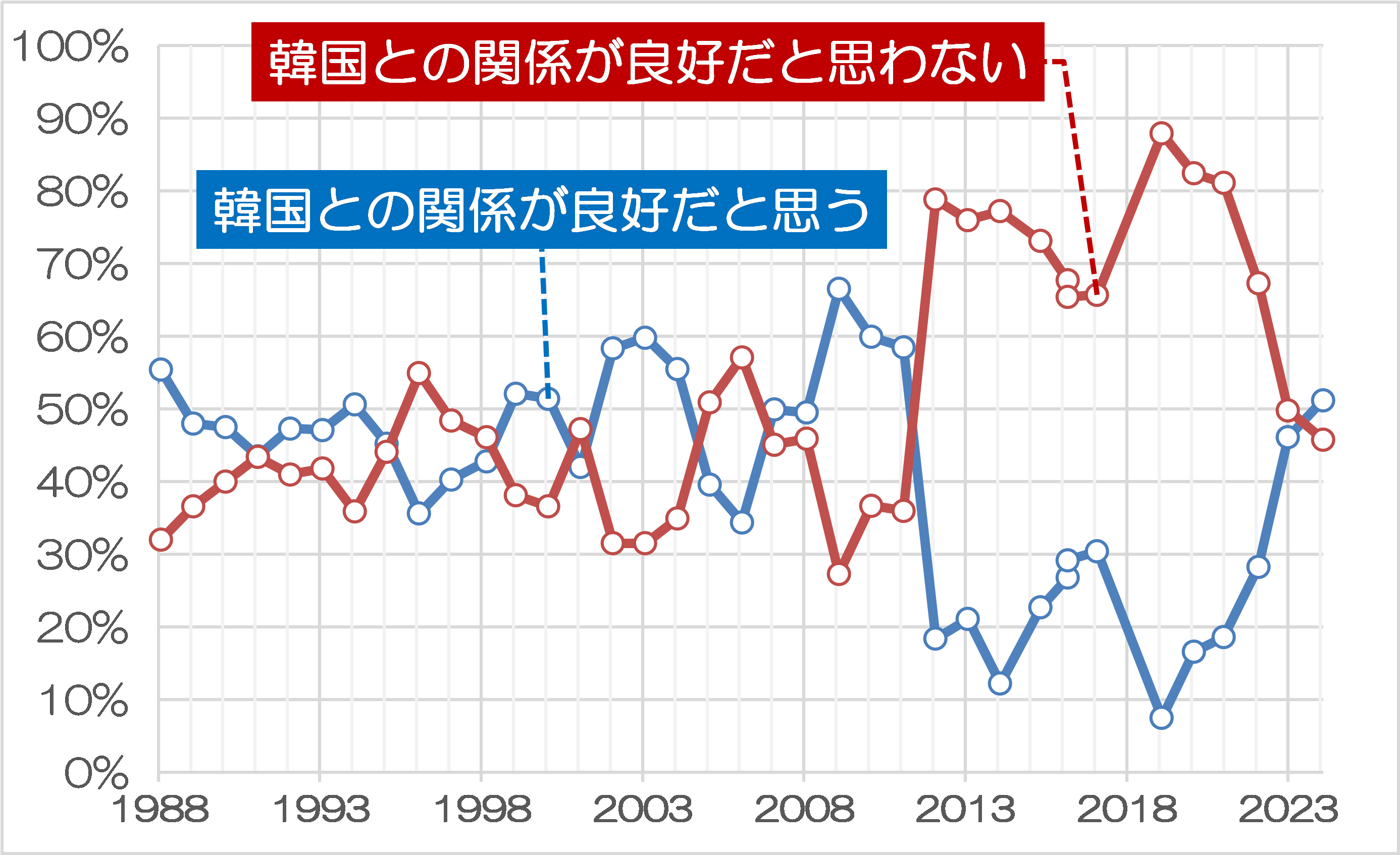

韓国の状況

最後に韓国です(図表5)。

図表5-1 韓国に対する親近感

図表5-2 韓国との関係の良好さ

韓国に対する親近感は、調査が始まった1978年以来、プラスとマイナスが激しく入れ替わり、直近では韓国に親近感を持つ人の割合が、そうでない人の割合を、再び上回りました。韓国に親しみを感じない人が43.0%であるのに対し、56.3%の人が親しみを感じているのだそうです。

また、韓国との関係が良好だと考えている人の割合は51.2%で昨年に続き急速に改善しており、良好だと思わない人の割合45.8%と、ついに逆転しました。

日韓諸懸案がほとんどろくに片付いていないことを考えると、韓国に対する意識がかなり好転したことに関しては、個人的にはかなり衝撃的な結果だと思う次第です。

もっとも、調査の実施時期に照らし、昨年12月の戒厳令や最近の大統領弾劾・逮捕などについては調査には反映されていないため、韓国の政情不安が今後、日韓関係をシーソーのように不安定なものにする可能性には注意も必要でしょう。

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。

— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024

そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。

日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。

読者コメント欄はこのあとに続きます(コメントに当たって著名人等を呼び捨てにするなどのものは禁止します)。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。また、著名人などを呼び捨てにするなどのコメントも控えてください。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

>韓国に対する意識がかなり好転したことに関しては、個人的にはかなり衝撃的な結果だと思う次第です。

同感。

「本音と建前」じゃないの?

YouTube にあふれる嫌韓動画をどう説明するのかね。

韓国への親近感の改善を年代別で見て見ました。

親しみを感じる+どちらかというと、の合計の変化。

年代, R5, R6, 差

-29,66.2%, 72.5%, +6.3p

30, 52.6%, 59.0%, +6.4p

40, 49.6%, 48.1%, -1.5p

50, 50.6%, 50.1%, -0.5p

60, 49.3%, 55.3%, +6.0p

70-,54.3%, 59.1%, +4.8p

30代以下、60代以上で改善で、二極化ですねー。

30代以下の若い世代は韓国化粧や韓国コンテンツに馴染みがあるようなんで、マスコミの影響関係なしですかね。

李明博の竹島上陸と天皇謝罪要求が2012年、朴槿恵の千年根が2013年、30歳の人は17,8歳くらい。

盧武鉉(2003年)、李明博、朴槿恵あたりの狼藉を記憶している40-50代との差はそこなのかな?

ここは一発、李在明大統領の誕生で日本の若者への誤解を解いて欲しいところですが、直近は韓国野党がやりすぎて大統領弾劾反対デモが勢いづいているそうで。

韓国の反日が時とともに勢いを増すのは必定なので、誤解が解けるのも時間の問題かとは思いますが。

過去の調査はここで出てきます。

https://survey.gov-online.go.jp/search/research_search/?_category=322&_year=&q=%E5%A4%96%E4%BA%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB

素朴な疑問ですけど、中ロへの親近感があがる要素があったでしょうか。もし、これで中ロへの親近感が上がったのなら、それこそ、ここで何を言われるか分かったものではないのではないでしょうか。

蛇足ですが、「俺は愚民より意識が高い」と自称している日本人に尋ねれば、韓国への親近感は高いのではないでしょうか。

おじいちゃん達は嫌いな人が多いけど、若者は好きな人が多いんだね

オールドメディアと芸能人もある程度の効果はあると。

韓国に関しては、現大統領が前任者二人に比べれば”用日”に徹しているので、

日本のオールドメディアが何とか庇える範囲内ではあるのが大きいのでしょうね。

一つ前と、もう一つ前の大統領は、思いっきり”反日”に勤しんでいたので

オールドメディアも渋々報道せざるを得ず、どうにもできなかったのでしょう。

ただし、次の大統領はまた”反日万歳”路線になるかも知れませんが……

責任ある立場につく年代になったら変わると思います。

技術流出や政治において、グローバルで責任を持たされます。

そうなると、いつまでも問題に対処できない考えられないは、相応に扱われますので。