新聞業界「購読料据置宣言」の読売ですら部数減に直面

最大手でも新聞部数の減少が止まらない――。そんな新聞受難の時代が続いています。不動産事業などの優良な資産・副業を持っている社ならともかく、経営体力のない社は今後、まだ経営体力が残っている社に救済合併されるなどのかたちで、新聞業界の再編が進むのではないでしょうか。というのも、このペースで部数減少が続けば、少なくない社において販売部数が「損益分岐点(BEP)」を割り込み、操業停止に追い込まれる可能性があるからです。

目次

新聞業界の現状

新聞放物線

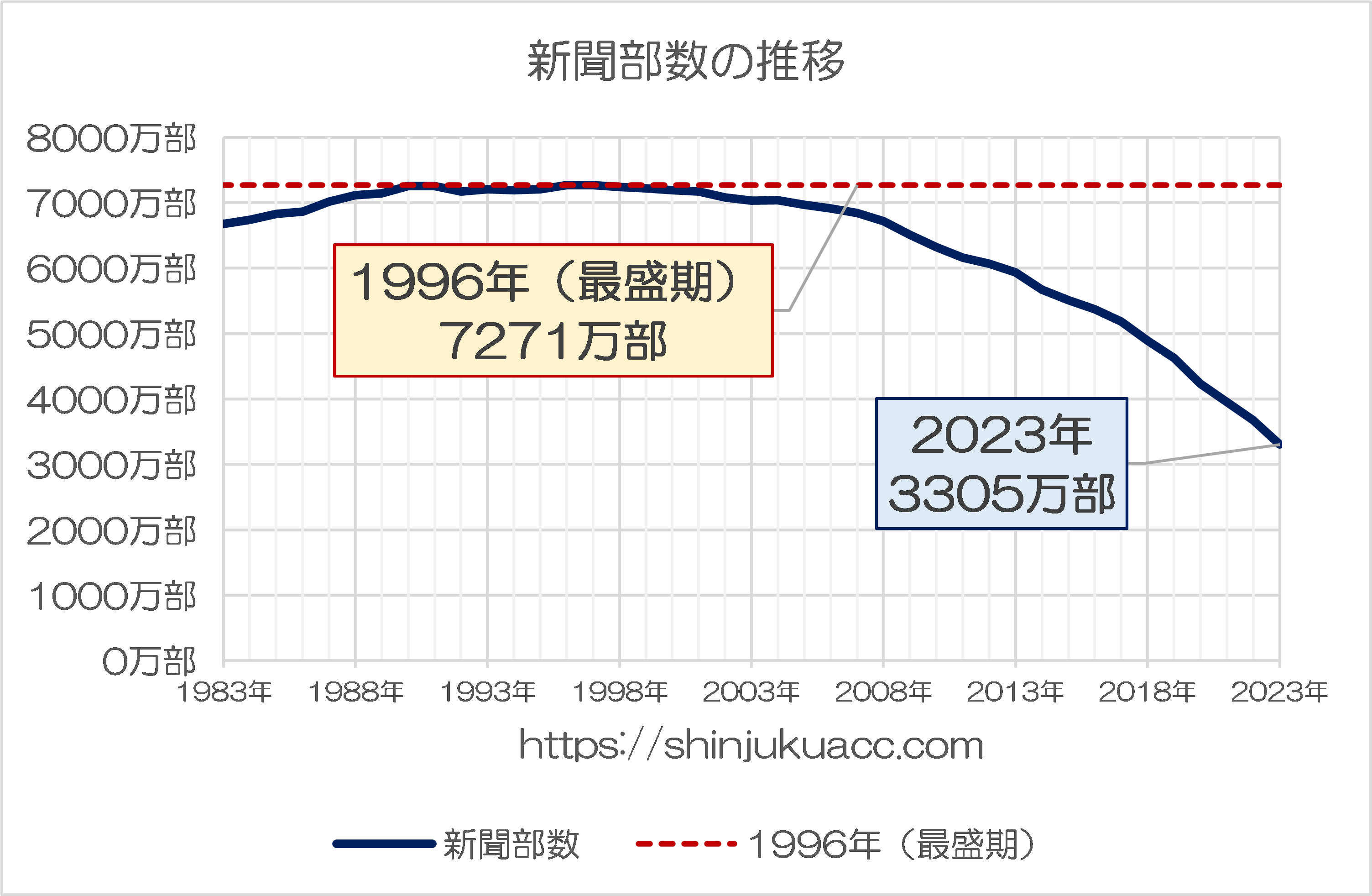

日本新聞協会のデータによれば、2023年における新聞の部数(※朝・夕刊セット部数を朝刊1部、夕刊1部に分解した場合の部数)は3305万部で、これは最盛期だった1996年の7271万部と比べて半分以下に減った計算だ――。

こんな話を、当ウェブサイトではかなり以前から続けて来ています。

これまでに当ウェブサイトにて提示してきた、いくつかのグラフのうち、わかりやすいものを再掲しておきましょう。

まず、新聞部数に関する「放物線」です(図表1)。

図表1 新聞部数の推移

(【出所】一般社団法人日本新聞協会データ【1999年以前に関しては『日本新聞年鑑2024年』、2000年以降に関しては『新聞の発行部数と世帯数の推移』】をもとに作成。なお、「合計部数」は朝夕刊セット部数を1部ではなく2部とカウントすることで求めている。「合計部数」の考え方は以下同じ)

これは、大変にきれいな「放物線」です。

部数減少ペースはだんだん拡大している

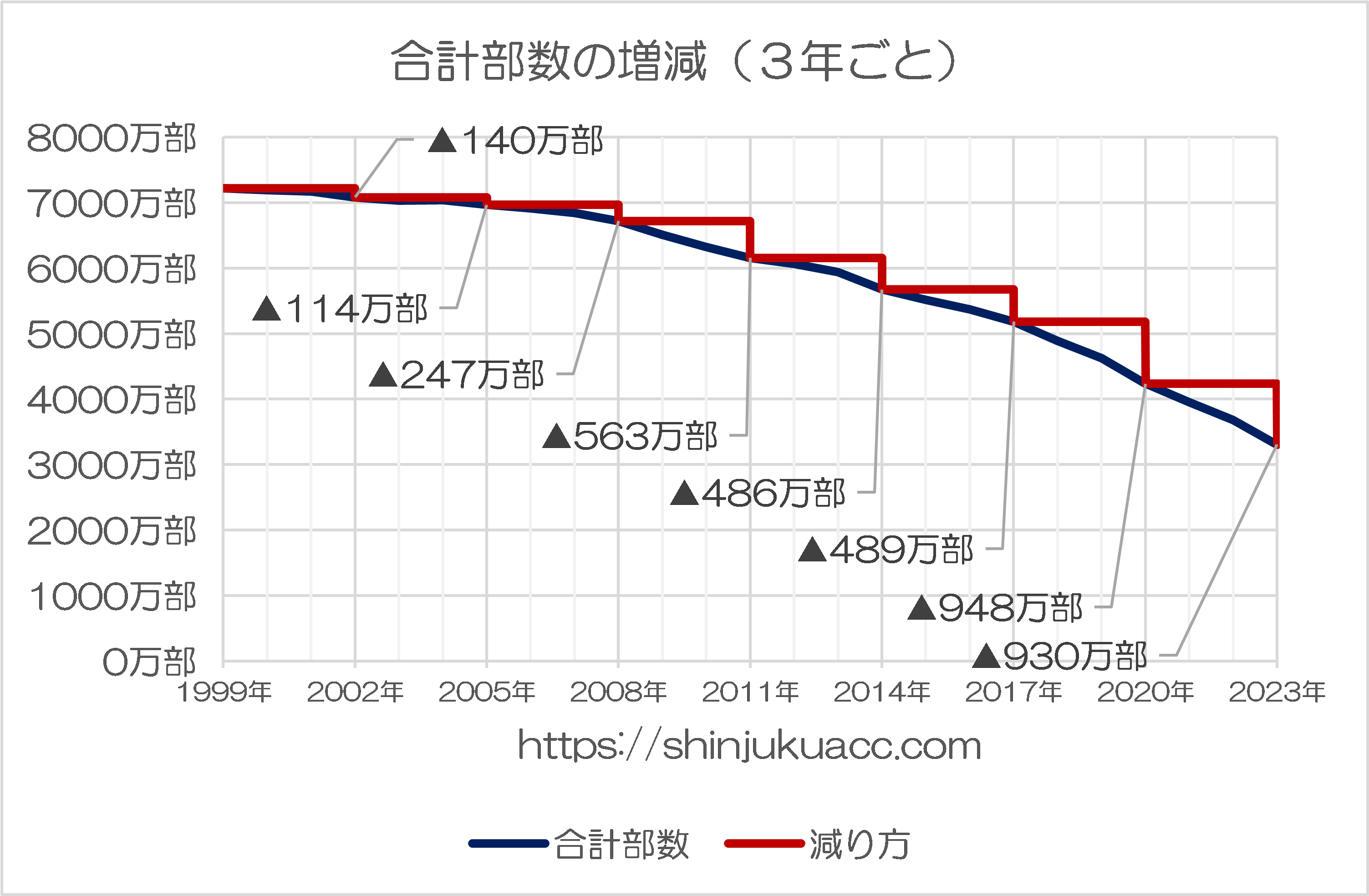

「放物線」と申し上げたのは、部数減少の速度がだんだん拡大しているからです。それがわかるのが、次の図表2でしょう。

図表2 合計部数の増減(3年ごと)

(【出所】一般社団法人日本新聞協会データ【1999年以前に関しては『日本新聞年鑑2024年』、2000年以降に関しては『新聞の発行部数と世帯数の推移』】をもとに作成)

これは、1999年以降、3年刻みで新聞部数がどう増減したかを赤線で示したものですが、これでわかるとおり、合計部数の減少は(波はあれど)徐々に大きくなっている、という傾向が認められます。

これについて、3年間の部数増減と、それを1年あたりに換算したものを併記しておくと、こんな具合です。

3年ごとの増減(カッコ内は1年間平均)

- 1999年→2002年:▲140万部(*▲47万部)

- 2002年→2005年:▲114万部(*▲38万部)

- 2005年→2008年:▲247万部(*▲82万部)

- 2008年→2011年:▲563万部(▲188万部)

- 2011年→2014年:▲486万部(▲162万部)

- 2014年→2017年:▲489万部(▲163万部)

- 2017年→2020年:▲948万部(▲316万部)

- 2020年→2023年:▲930万部(▲310万部)

(【出所】一般社団法人日本新聞協会データ【1999年以前に関しては『日本新聞年鑑2024年』、2000年以降に関しては『新聞の発行部数と世帯数の推移』】をもとに作成)

つまり、部数の増減は、大きくなったり、小さくなったりを繰り返しながらも、次第にその減り方が増大しているのです。1999年からの3年間だと、部数の減少は年間平均47万部でしたが、2020年からの3年間だと、年間平均310万部にまで拡大しているからです。

新聞部数はこれからどうなるのか

この「部数の落ち込みの加速具合」は、まさに放物線とそっくりです。ですので、ここで次のような疑問が浮かぶ人もいるはずです。

「もしもこの調子で部数減少が続けば、新聞はあと10年でこの世から消滅してしまうのではないか」。

これについては当ウェブサイトではこれまで何度も論じてきたとおり、これについてはシナリオの置き方次第で、「新聞はあと10年ももたない」という仮説と、「案外10年経ってもなくならない」という仮説が成り立つと考えているのですが、これは「新聞放物線」の「伸ばし方」に依存します。

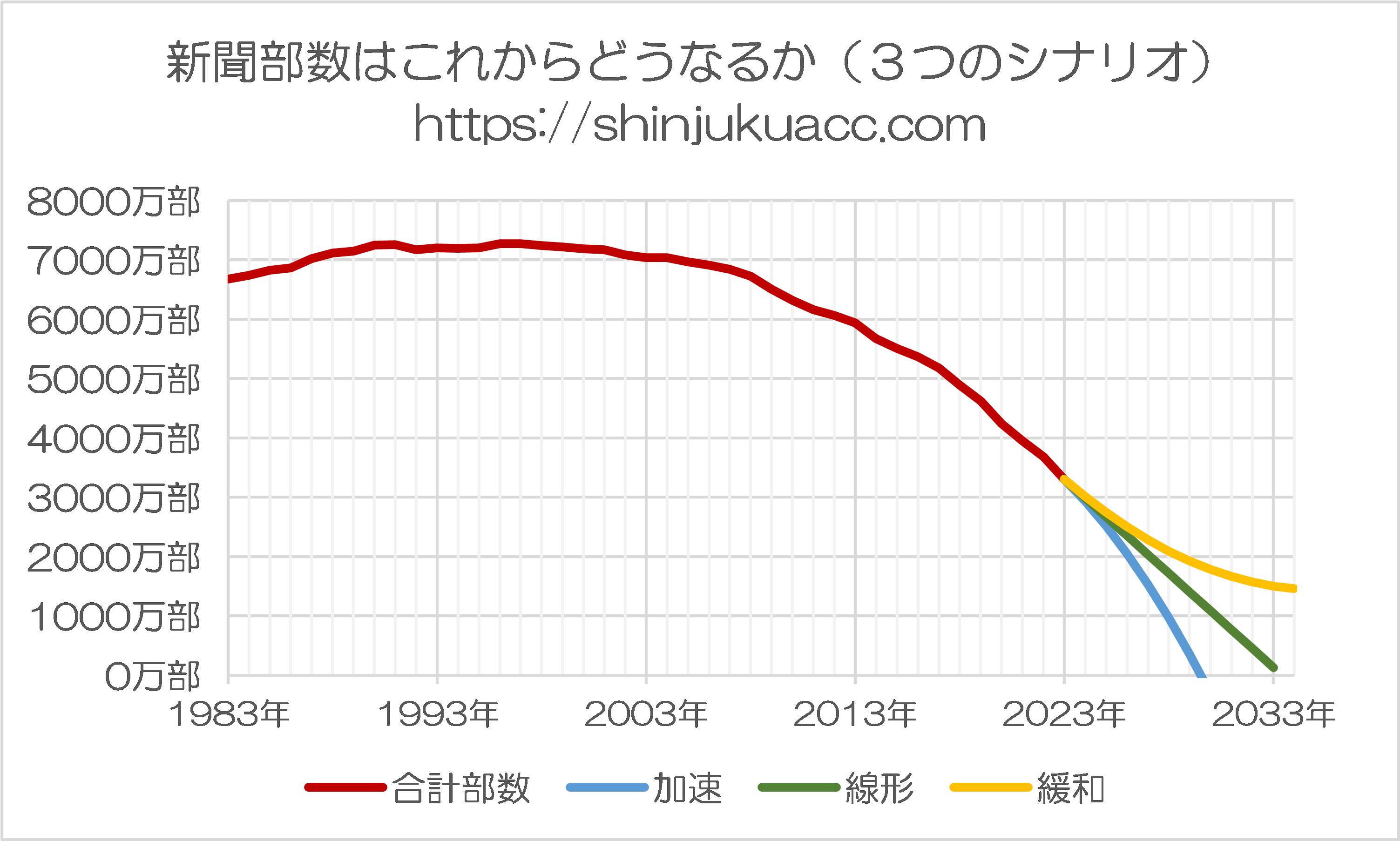

図表3は、ごく大雑把ではありますが、新聞部数がこれからどうなるかを、単純に3つのシナリオで示したものです。

図表3 新聞部数はこれからどうなるか(3つのシナリオ)

(【出所】一般社団法人日本新聞協会データ【1999年以前に関しては『日本新聞年鑑2024年』、2000年以降2023年までに関しては『新聞の発行部数と世帯数の推移』】、2024年以降に関しては一定の仮定を置いて作成)

(【出所】一般社団法人日本新聞協会データ【1999年以前に関しては『日本新聞年鑑2024年』、2000年以降2023年までに関しては『新聞の発行部数と世帯数の推移』】、2024年以降に関しては一定の仮定を置いて作成)

図表3に出て来る「加速」、「線形」、「緩和」の3つのシナリオとは、次のとおりです。

- ①加速…新聞部数の消滅ペースが2023年までと比べ毎年50万部づつ加速していく

- ②線形…新聞が2024年以降も毎年310万部ずつ直線的に減少していく

- ③緩和…新聞部数の消滅ペースが2023年までと比べ毎年25万部づつ減速していく

(※シナリオ②の「310万部」とは、2020年から2023年にかけての3年間における部数減少の年平均)

新聞業界はどこに行く

重要なのは「なぜ新聞部数が落ち込んでいるのか」

これらのうち、どのシナリオが正確なものであるかについては、新聞部数がなぜ減っているのか、という「要因分析」とも関わってくるはずです。

たとえば、「新聞部数の減少はあくまでもネット普及に伴う一時要因に過ぎず、やがてネットが普及し尽くし、人々がネットに飽きて新聞に戻ってくるようになる」、といった仮説が正しければ、新聞部数の減少はマイルドなものとなるでしょうし、場合によってはどこかで下げ止まり、反転する可能性すらあるはずです。

しかし、当ウェブサイトが採用する、「新聞部数の減少は、ネットの普及のみならず、新聞業界が流す情報そのものの正確性に対する人々の信頼が損なわれた結果でもある」などの仮説が正しければ、少なくとも「反転」刷る可能性は非常に低いことになります。

これについてはいくつもの状況証拠があります。

たとえば過去に『日本のメディアは客観的事実軽視=国際的調査で裏付け』でも取り上げたとおり、(少し古い調査ではありますが)日本のジャーナリストらは「客観的事実をありのままに伝えること」を軽視する一方、「権力の監視」が自分たちの役割だと思い込んでいる、とする傾向が示されていますが、それだけではありません。

日本のメディア(※これには新聞だけでなく、テレビなども含まれます)は、政治に関してはとくに、公平性を欠いた、極めて不適切な報道を繰り返してきたという事実もあります(『椿事件から玉川事件へと連綿と続くテレビ業界の問題点』等参照)。

メディアの不適切報道の証拠

現実に2009年には、新聞・テレビの明らかに公平性を欠いた報道を主因として、政権交代が発生しているのですが、これなど著者にいわせれば、明らかな「メディア・クーデター」そのものです。

この点、『上川発言報道問題で林智裕氏論考が「社会の停滞」警告』でも取り上げたとおり、福島県在住のジャーナリスト・林智裕氏は日本のマスメディアを巡って、こんなことを指摘しています。

「マスメディアには専門的な知識と責任を担保する資格が不要かつ民主主義的な選挙で選ばれたわけでもない。任期はなく弾劾もできない。相応の責任を求められる制度すらない。情報開示の義務もない。これら巨大な権力が責任も問われず野放しにされたままでは、社会は国民主権ならぬメディア主権、法治主義ではなく『報治主義』にさえなりかねないのではないか」。

これについては全面的に賛同せざるを得ない指摘です。

そして、日本のメディアが無責任に虚報、偏向報道、不適切報道などを繰り返してきたことの代償こそが、「新聞の部数の激減」というかたちであらわれているのだ、とする仮説を置けば、先ほどの「新聞放物線」の理由も、スッキリと説明がつくように思えてなりません。

ちなみに新聞業界の未来がどうなるかを巡り、現時点で断定するのは適切ではありませんが、少なくとも短期的に新聞部数減少傾向が反転する兆しは見られないことは間違いありません。

というのも、現実に総務省『情報通信白書』を含めたさまざまな調査で、紙媒体の新聞のメインの購読者層(これにはおそらく「紙媒体を有料で購読している人たち」も含まれます)が高齢者に極端に偏っていて、若返りが図られていないという事実も示されているからです。

メインの視聴者層が高齢者に極端に偏っているという点に関しては、地上波テレビにもまったく同じ傾向があるのですが(その意味で、新聞業界の現在の姿は、テレビ業界がごく近い将来に直面する姿なのかもしれません)、若年層に見限られた製品・サービスが滅びるのは歴史の必然でもあります。

BEP分析

というよりも、会計学的には、一般に製品・サービスが売れなくなると、売上高がゼロになる前に操業停止に追い込まれる現象がよく知られています。

たとえば、ある製品を作る企業では、固定費(生産をしようがしまいが必ずかかってくるコスト)が1億円だったとします。これに対し、製品1個あたりの売上高が10,000円、原価が6,000円だったとしましょう。このとき、企業は製品を25,000個売らなければ、自動的に赤字になることが確定します。

なぜか。

1個10,000円の製品が25,000個売れた場合、この企業の売上高は2.5億円(=25,000個×10,000円)ですが、製品1個あたりの原価は6,000円ですので、変動費用たる原価は1.5億円(=25,000個×6,000円)、よって、変動利益はちょうど1億円です。

そして、固定費が1億円ですので、変動利益1億円から固定費1億円を賄えば、この企業にとって、利益はゼロになってしまいます。このとき、会計学的には、この2.5億円を「損益分岐点(BEP)売上高」と呼ぶことが一般的です。

もし何らかの理由で固定費が上昇してしまったり、製品1個あたりの製造コストが上昇してしまったり、あるいは販売数量が落ち込んだりすれば、BEP売上高はさらに上昇してしまいます。

同様に、製品の単価を値上げしたとしても、製品の売上個数が減れば、売上高、利益ともに減ってしまうのです。

なお、製品販売個数をX、製品単価をa、製品1個あたりの変動費用をb、固定費をFC、利益をYと置けば、次の①式が成り立ちます。

Y=(a-b)X-FC…①

そして、利益Yがゼロになる水準がBEPですので、①式においてY=0と置いたうえで式を変形すると、次の②式が得られます。

X=FC÷(a-b)…②

すなわち、BEPとなるXを引き下げようと思えば、FCを削るか、マージン幅(a-b)を拡大する(価格を引き上げる、製造コストを圧縮する)のいずれかが必要ですが(計算式からは当たり前の話です)、話はじつはそこまで単純ではありません。

製品価格(a)を引き上げたら、それによって販売個数(X)が減ってしまうのです。

株式会社朝日新聞社の事例

ここで参考になるのが、株式会社朝日新聞社の決算でしょう。

『朝日新聞決算は増収増益だが…「高コスト体質」課題も』でも取り上げたとおり、株式会社朝日新聞社の2024年3月期決算では、2023年5月の新聞値上げの効果もあってか増収・増益となったものの、「月額500円の値上げ」というほどには、売上高も利益も伸びませんでした(図表4)。

図表4 株式会社朝日新聞社・連単のおもな項目比較

| 項目 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 増減 |

| 【連結】売上高 | 2691.2億円 | 2670.3億円 | +20.9億円 |

| 【連結】営業利益 | 57.8億円 | ▲4.2億円 | +62.0億円 |

| 【連結】経常利益 | 130.7億円 | 70.6億円 | +60.1億円 |

| 【連結】当期純利益 | 99.0億円 | 25.9億円 | +73.1億円 |

| 【単体】売上高 | 1830.0億円 | 1819.5億円 | +10.5億円 |

| 【単体】営業利益 | 46.9億円 | ▲19.2億円 | +66.1億円 |

| 【単体】経常利益 | 86.0億円 | 24.8億円 | +61.2億円 |

| 【単体】当期純利益 | 55.1億円 | ▲3.8億円 | +58.9億円 |

| 朝刊部数(3月末) | 343.7万部 | 376.1万部 | ▲32.4万部 |

(【出所】売上高や各段階利益については株式会社朝日新聞社・決算短信等、3月末の朝刊部数については『朝日新聞メディア指標』をもとに作成)

連単ともに、売上高や各段階利益が2023年3月期と比べ、増収・増益となっていることが確認できるとは思いますが、それと同時に、「伸び幅は意外と多くない」、という見方もできます。

とりわけ単体売上高について、便宜上、通期の売上高を3月末時点の部数で単純に割ってみると、2023年3月期は48,378円、月間で4,031円ですが、2024年3月期は53,244円、月間で4,433円と計算できます(本来ならば「期中平均部数」を使うべきですが、ここでは期末の部数を使用しています)。

すなわち、値上げの効果でしょうか、1部あたりの売上高はたしかに増えているものの、販売部数が落ち込んだ効果で、結局、売上高の増収効果が一部、打ち消されてしまっているのです。

なお、決算分析で株式会社朝日新聞社の事例を取り上げる理由は、べつに同社に恨みがあるからではなく、単純に大手新聞社のなかでまとまった決算データを公表している社が同社くらいしか見当たらなかったからです。

新聞業界というものは、口を開けば「説明責任」を要求しますが、株式会社朝日新聞社を除く主要全国紙に関しては自分たちの会社の決算データを積極的に公表しようとしていない、というのも、なんだか強烈です。

いずれにせよ、株式会社朝日新聞社の決算に関しては、今月下旬にも公表されるであろう同社の有価証券報告書を入手した段階で、改めて話題として取り上げる予定です。

価格据え置きの読売でさえ「600万部割れ」の衝撃

さて、『「業界衰亡期」なのに…「値上げ断行」相次ぐ新聞業界』でも取り上げたとおり、昨年以降、値上げに踏み切っている新聞は、朝日新聞だけではありません。

しかし、調べた限り、主要全国紙、主要ブロック紙のなかでもとくに読売新聞、中日新聞、東京新聞に関しては、昨年以降の「値上げラッシュ」での値上げには踏み切りませんでした(中日新聞は2020年10月に、東京新聞は2019年4月に、それぞれ値上げを行ったばかりというタイミングでもあったためでしょうか)。

この点、読売新聞社は今年3月にも、わざわざこんな告知文を公表しています。

読売新聞 購読料据え置きます

―――2024/03/23 05:00付 読売新聞オンラインより

これなど、経営戦略的にいえば、他社が部数を減らすなかで、自社がシェアをさらに拡大させるという戦略と理解することができるかもしれません。

ただ、現実にその効果が出ているのかに関しては、どうも微妙です。

というのも、ウェブ評論サイト『FACTAオンライン』に6月4日までに掲載された次の記事によれば、その読売新聞ですら、この3月に朝刊販売部数が600万部を割り込んだと指摘されているからです。

購読料据え置きでも/読売新聞ついに「600万部割れ!」

―――FACTAオンライン『LIFE2024年6月号』より

FACTAの記事は有料会員限定ですが、無料で閲覧できる部分には、「サブタイトル」として、こんな記述があるのも確認できます。

「1年間で46万部のマイナス。新聞全体が縮小する中で読売のシェアは高まっているが……」。

この「46万部のマイナス」とは、1度目の価格据え置きを宣言した2023年3月からの1年間での読売新聞部数の減少を意味しているのだそうです。

新聞業界の今後

ここでいう「部数」とは、おそらくは「ABC部数」のことです。

残念ながら、この「ABC部数」は一般に公開されているものではないらしく、『新聞部数減を電子版増加でカバーできず=メディア指標』でも触れたとおり、朝日新聞については株式会社朝日新聞社自身が公表していますが、基本的には各社の部数は有料でのレポートを読む必要があるようです。

なお、某匿名掲示板では、何者かの手によってこのABC部数が定期的に投稿され、それがいくつかのブログサイトにも転載されているようですので、もし興味があれば「ABC部数 2024年3月分」などで検索していただければ、その数値が出て来るのではないかと思います。

(※ただし、当ウェブサイトではそのような数値を引用することはしませんので、悪しからずご了承ください。)

いずれにせよ、「ABC部数」を信頼するかどうかという問題はあるかもしれませんが、FACTAの記事が正しければ、読売新聞は部数を減らしているものの、業界全体がそれ以上のペースで部数を減らしているため、結果としてシェアを伸ばしたのだ、という言い方はできるかもしれません。

ただ、かつては1000万部を誇ったとされるあの読売新聞ですら、現在は600万部を割り込んでしまったというのは、人々の新聞業界離れが止まらない、という間接的な証拠でもあります。

あくまでも個人的な予測に基づけば、今後の新聞業界、経営体力が残っていない会社が経営体力が残っている会社に救済合併されるなどのかたちで業界再編が進むのではないでしょうか。

不動産事業などの優良資産ないし優良な副業を持っている社などは、好調な不動産部門などが新聞部門を支えることで、ある程度は事業の継続が可能かもしれませんが、そのような優良資産などを持っていない社は、販売部数がBEPを割り込み、操業停止に追い込まれるのは避けられそうにありません。

その意味で、現在の新聞業界は「嵐の直前」にあるのかもしれない、などと思う次第です。

本文は以上です。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

新聞を情報源とする人、主に高齢者の減少と、昔から嘘を垂れ流し続けてきた結果がコレですからね。

信用のならない業界に金を払ってまで、嘘が混じってるかもしれない情報を入手しようとする奇特な方はもういないでしょうね。

東スポをみると、嘘が混じっていることを前提に、金を払う人もいるのでは。

引きこもっていても、家まで配達してくれるから。ウーバーイーツ、ならぬ、ウーバーペーパー。

考えて見ると、新聞て、先端的な商法だったんですね。実際、新聞販売店、空き時間に、出前館のアルバイトやっているらしく、1回300円で、1日3000円ほど稼ぐらしい。

>出前館のアルバイトやっているらしく

出前を運ぶ時に、汚れないように下に新聞紙を敷いていたりして。

押し紙も活用できて、メデタシメデタシ!

毎度、ばかばかしいお話を。

新聞業界:「「いずれ、ネットに飽きて、新聞に戻ってくる」と思いたい」

まあ、どの業界でも、そうでしょう。

新聞の必要性や評価をあくまで主観的にですが……見るに、仮に「朝日新聞をやめよう」と考えた購読者が居たとして、その人の考え方として「より安い読売新聞に変更しよう」とはならずに「新聞自体をやめよう」となるのではないかと推測します。また、東京等ならともかく、地方ではそもそも販売店と紙に依存する業態のため、そもそも新聞社の選択肢があまり無い地域もあるでしょう。直接のやりとりでの契約の中止→再契約の手間も中々です。

読売の意図はわかりませんが、価格差で”シェアを奪う≒部数を増やす”ことは不可能なのではないかと思います。全体が減った中で自社だけそこそこ維持すれば、割合でなら増えるかもしれませんが、新聞業界全体がこれでは。業界萎縮の原因が原価高騰等の”価格”だけならまだ良かったのかもしれませんが。

部数ではなく”新規購読者”の統計が出ていれば話は早いですね。

減ったとは言え、600万部はかなりの部数です。

朝日新聞の決算数値から推測すると、損益分岐点部数は、450万部程度か?

とすれば、未だ余裕があるし、ここで値上げをして、部数減に拍車を掛ける必要もない、ということでしょう。

>読売の意図はわかりませんが、価格差で”シェアを奪う≒部数を増やす”ことは不可能なのではないかと思います。全体が減った中で自社だけそこそこ維持すれば、割合でなら増えるかもしれませんが、新聞業界全体がこれでは。業界萎縮の原因が原価高騰等の”価格”だけならまだ良かったのかもしれませんが。

部数ではなく”新規購読者”の統計が出ていれば話は早いですね。

従米は、こんな考察をやって、事業の方向性を決める参考にしていたんでしょうね。

本日のテーマの損益分岐点を切実に考えなければ状況のような、業界そのものが存続するのか?という中では、シェアの獲得という考え方は効果は無く、他社からの乗り換えによって少しの部数増はあるかもしれないが、それを目論んでいないことは、読売自体も部数減になる業界の強力な時代の趨勢は避けられないという認識は当然している。実際、価格据え置きでも部数はかなり減っている。

逆に、値下げしても、部数が増える訳でもない。

需要が無い所では、価格政策は効果がない。

>部数ではなく”新規購読者”の統計が出ていれば話は早いですね。

まったくそのとおりと思います。

ですが、現状、新聞業界はさまざまなデータの開示に消極的であり、新聞の総部数も「一般紙・スポーツ紙」、あるいは「セット・朝刊単独・夕刊単独」という区分でしか開示されていませんし、ましてや「全国紙・地方紙」といった区分もなければ「新規購読・解約」などのトランザクションデータもありません。

裏を返していえば、そのようなデータが出てくると色々ヤヴァイということが自分たちでわかっている、ということなのかもしれませんね。

当サイトで散々論じられている現状で、新規購読者なんて本当にいるんでしょうか(特に個人、一般家庭)

某新聞の購読を止めて約1年

先日電話があり5日間の無料購読キャンペーンに参加して欲しいとのこと

しばらくの後「無料お試しキャンペーン参加のお礼状」が届いた

不思議だったのは一度も新聞が届かなかったことだ

どうせ読まないのでどうでもいいことだったが

もしかすると紙媒体も電子媒体も止めて

エア媒体に切り替えたのかもしれない

購読層もだんだんとエア購読者に切り替えていくのかも

あッ、それっておしがm…

それ、エア名義借りですかね?

販売店も、新聞社からいろんなキャンペーン押し付けられて大変そうですね。

引っ越しの際に、これまで取っていた新聞をやめる例が多い

商売人が自らの才覚の無さから招いた身代の危機を『受難』とは言わないのではナイカナァ~と思ひまス

新聞の情報が欲しい人は、スーパーのチラシが欲しい人ぐらいかな。スーパーも来店する顧客がどの新聞を取っているのかわからないのでスマホにアップしたほうが効率がよく、新聞の必要性が感じられなくなっている。

あとは、競馬をする人ぐらいかな。新聞でしかわからない情報はほとんどないと思いますね。

朝日や毎日に嫌気が差したユーザが読売に流れていると思いきや、読売でさえ現状維持できていないのですね。意外な結果でした。新聞はやはりオワコンという事でしょうか。

どこかで心を入れ替えて、誠心誠意事実に基いた無色透明な情報を発信する事に専念して、売り上げを伸ばす・・・ってことは無いか。

新聞購読数が減っているのは、日本語でも長い文章は読む気が起きないという人が増えているからではないでしょうか。フェイスブックなどでも丁寧に返信をすると長すぎて読む勇気がないと言う返信が返ってくることがあります。最近は数行程度の内容が好まれ、丁寧に書くと読んで貰えないことが多いようです。

それなら丁寧に書くのも無駄だし相手もよむのがつらそうなので、形だけと言うことで数行程度で、あるいは「イイネ」を付ける程度でお茶を濁していますが。

私が特別な記事以外は新聞を読まないのは小学校で習った5w1hを守らない記事が多いので、誰が、何時、何処で、何のために、何をしたかが新聞から伝わってこないので、新聞を全く読まない次第ですが。そんなキ新聞(と言っても丁寧に書いても読者の大部分は読んでくれない有ろうからそれで良いのでしょうが)

等毎月数千円も払って読むなら、もっと上質な情報を沢山手に入れる方法が井浦でもあります。

サンケイ新聞以外の新聞は「これ以上読みたければ正規料金で契約しろ」というものが、月額500円を払えば無料版で寸止めの記事も文字情報だけは全部読める制度があるので、その契約をしており、どうしても掘り下げて読みたいときは大いに役に立っていますが。特に訴訟の判決など、詳しく書かれており、なるほどと言うことも多いです。

現実には、損益分岐点を割り込もうが事業は継続できなくもないのです。

支出を要さない「減価償却費相当額」でカバーできてしまうんですものね。

但し、そんなことしてると生産設備の更新が滞ってしまうんですけどね。

おそらく、「いまわの際」は、社屋等のリース化で得た資金が潰えるとき。

*ことさら、中小企業では ”毎日” の資金繰りが大変そうなのです・・。

>現実には、損益分岐点を割り込もうが事業は継続できなくもないのです。

支出を要さない「減価償却費相当額」でカバーできてしまうんですものね。

この話は、面白いですね。固定費をどう捉えるか?

減価償却の対象にならない人件費、これは固定費として考えられているが、これを、外部記者からの記事の買上げにしたり、編集者も時間給のアルバイトにしたり、極力変動費化すると、どうなるか?

しかし、新聞販売店が何処まで、つまり、最低部数がどれだけまでなら、やって行けるか?という問題もあります。

>「いまわの際」は、社屋等のリース化で得た資金が潰えるとき。

電通さん、本社ビル売却して、入居社になりました。資金繰に困ったり、当座の現金が欲しくなると、これはよく為される方法です。

リモートワークで出社する社員が20%程になったから、と言われています。

が、広告のネットへの移行により、電通に頼むような広告が減っているとも言われています。

地方では新聞販売店の統合が新聞社に先駆けて進んでるみたいですね。

私が朝日新聞を配達してた頃でさえ、日経・日スポ・日本農業新聞はASA(アサヒ販売店)の扱いだったのですが、現時点では読売販売店に吸収されちゃってたりです。

*最終的に県外紙は、地元紙販売店に吸収されるのではないのでしょうか?

成程ですね。

自分が事業止める時、一番困るのは、現ユーザーをどうするか?です。

受け皿があれば、やめ易い。

紙の新聞の部数減の原因。経済的な面で分析すると。

他に必須の支出が増えて紙の新聞へ回す余裕がなくなったのと、紙の新聞の値段が相対的に高くなり、需要が減っているのでは。

昔の高齢者になくて今の高齢者にあるもの。

携帯、Wifi、ジム。この支出、3つで月額2万円前後か。高齢者でなくとも最初の2つは必須。

紙の新聞などに回す金ないよ。

新聞の紙面には不要のモノが多い。テレビ欄はテレビの番組表で充分。株式欄は株をやらない人には無用、株をやる人はあんな遅い情報使わない。いずれにしても不要。不要なものが価格に含まれているという事は「高い」ということ。高いものに対する需要は当然減る。

ちなみに固定電話の保有状況は2001年の6133万から2020年の1716万に7割以上減少しているそうだ。なくて済むものだから減って当然だが法人、役所、病院等一定数は今後も残るだろう。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/fc05e218513bdbcd536e0668edf325d542089f15

>新聞の紙面には不要のモノが多い

近所の人は、長年朝日を購読していたが、値上げを機に、読む所は全体の1割だな、と長年分かっていたことを再認識して、購読をやめました。

ということは、90%も不用なゴミ情報?を紙にわざわざ印刷してはるばる配送配達していたということで、正に、マスゴミと言われることを物理的にもやっている訳です。

これ、環境負荷に敏感な新聞マスコミ界としては、由々しき問題で、環境負荷を減らしたいのなら、いの一番に、新聞業界は無くなるべし、ということになるんじゃないか?

>なくて済むものだから減って当然だが法人、役所、病院等一定数は今後も残るだろう。

電話線、どれだけの資本を投入して、というか電話加入権という名目で、国民の金を使って敷設したものか?

これだけの社会インフラ、何か利用法を考え出した方がいいと思いますね。

電話加入権、なつかしい。

まだ貸借対照表に載せてる会社多いんじゃないかな?

この「無形固定資産」は償却しても損金にならない。

今じゃ考えらえないけど電話回線を申し込んでも順番待ちでなかなか引いてもらえなかった時代があったらしい。日本の事務所の机の配置が田の字なのは電話が少なく真ん中に置いてみんなで使ったなごりだと聞いたことがある。

>この「無形固定資産」は償却しても損金にならない。

誰かが、0円で買ってくれれば、損金になるのでは?

加速説を推します。

現在加速度的に購読者が減っているのは、子供時代に実家に当たり前に新聞があった世代が独立しても新聞を購読していないからです。

しかし、その次の世代(今の子供達)となると、そもそも新聞を見たことがないペーパーレス・ネイティブ世代になるので、新規購読する割合はさらに少なくなると考えるのが自然です。

新聞のない世界はもう目の前に迫っていると思います。道理で

縮んでいく池の中

トノサマガエルは俺様こそ俺様だからの尊大を日に日に膨らませていく

新聞業界に限らず、今まであまり名前を聞かなかったり、TV-CFを打っていなかった企業の露出が急に増えると、その企業はその直後(感覚的には1年程度)で倒産する、というのを何度か見てきたと思います。

新聞も、と言うかマスコミ自体が、いずれそうなるのでは。

同業他社との合併報道が出るが、稚拙なやりかたをして破談に終わる。そしてどちらかが倒産廃業の憂き目に遭うという未来が水晶玉に浮かんできます。

社内意見を十分に諮らないでよっしゃよっしゃで双方トップ同士が勝手に合意。いざ下々に実務が降りて来た段階で「悪い合併談」と分かるというある種の経済茶飯劇です。じっと目を凝らしておきましょう。

今どき、省庁の会議資料や報告書はpdfでネット上にずっと残りますし、学術論文の類いも相当過去のものまでpdf化され、これらは検索や閲覧が容易な状況になっています。

それに対して、過去の市井(いちい)の出来事を調べようとすると、テレビはあとに残らないし、ネットもデータが削除されるとリンク切れになるのはwikiの出典欄でよく経験することです。結局、紙媒体のお世話になるわけでして、新聞がまともに報道していた頃であれば縮刷版やマイクロフィルムを調べたり、雑誌であれば大宅壮一文庫などに出かけるなどしてきたわけです。

しかし、報道しない自由がこれだけ行使され重要な情報が新聞に載らなくなると、歴史資料としての新聞の価値はもはや失われたものと考えます。(以前から偏向報道や報道しない自由はフルに行使されてきたのかもしれませんが、今ほどひどくなかったのでは)

中国などからお金をもらう一部媒体が少部数発行を続けるほかは、新聞は近いうちに無くなるでしょうが、歴史資料という観点では新聞はもう消失したと考えて良い(使えない)。それなりに部数が出ていた2010年すぎぐらいまでのように思われます。

習慣で購読している現在の高齢者層がなくなれば、消滅は確定でしょう。

職業柄、お悔やみ欄と黒枠広告に対するニーズは残っており、その点は今だに新聞を活用している地味な負い目です苦笑

また過去ご自身で喪主・葬儀を経験された方は、香典をいただいた先か否かの確認に利用されているとも聞きます。

どうせ葬儀社が新聞社に情報提供するのだから、いっそ全葬連や全中協やらが取り纏め役になって、WEB掲載に移行してくれないかな…と思いますね。