【インチキ論説】ネット規制と補助金でマスコミを守れ

「日本のジャーナリズムは危機に直面している。『国境なき記者団』が発表した報道の自由度ランキングで日本が70位に低下し、新聞産業も衰退しているからだ。政治的圧力やビジネス利害の影響でジャーナリストらの自由が制約され、報道の質が低下している。このままでは、ジャーナリズムの火が消え、国民の情報源が失われる恐れがある。ネット規制と新聞補助制度の導入が急務だ」――、というご提言を頂きました。はぁ。

2024/05/27 09:45追記

いろいろと誤植を訂正しています。本文の内容もメチャクチャですが(これは確信犯)、細かい点でいろいろ行き届かなかった点についてはご容赦ください。

目次

ついカッとなってやった

本稿も、ちょっとした「やらかし」です。

当ウェブサイトにて不定期的に出現する「旧宿会計士」が、またしてもインチキ論考を書き捨てていったようです。

意味合いとしては、「ジャーナリズムを守るためにネット規制と補助金制度を導入せよ」、ということだそうです。

ジャーナリズムの危機

RWB調査で日本は70位に!

フランスに本部を置く「国境なき記者団」(Reporters Without Borders, RWB)が毎年発表している「報道の自由度」ランキングが危機的状況だ。

すでにいくつかのメディアに報じられたとおり、今年、つまり2024年におけるランキングでは、日本の順位はなんと第70位で、昨年から2つ順位を下げた。これはもちろんG7諸国でも最低レベルであるとともに、先進国にはあるまじき水準だといえるだろう。

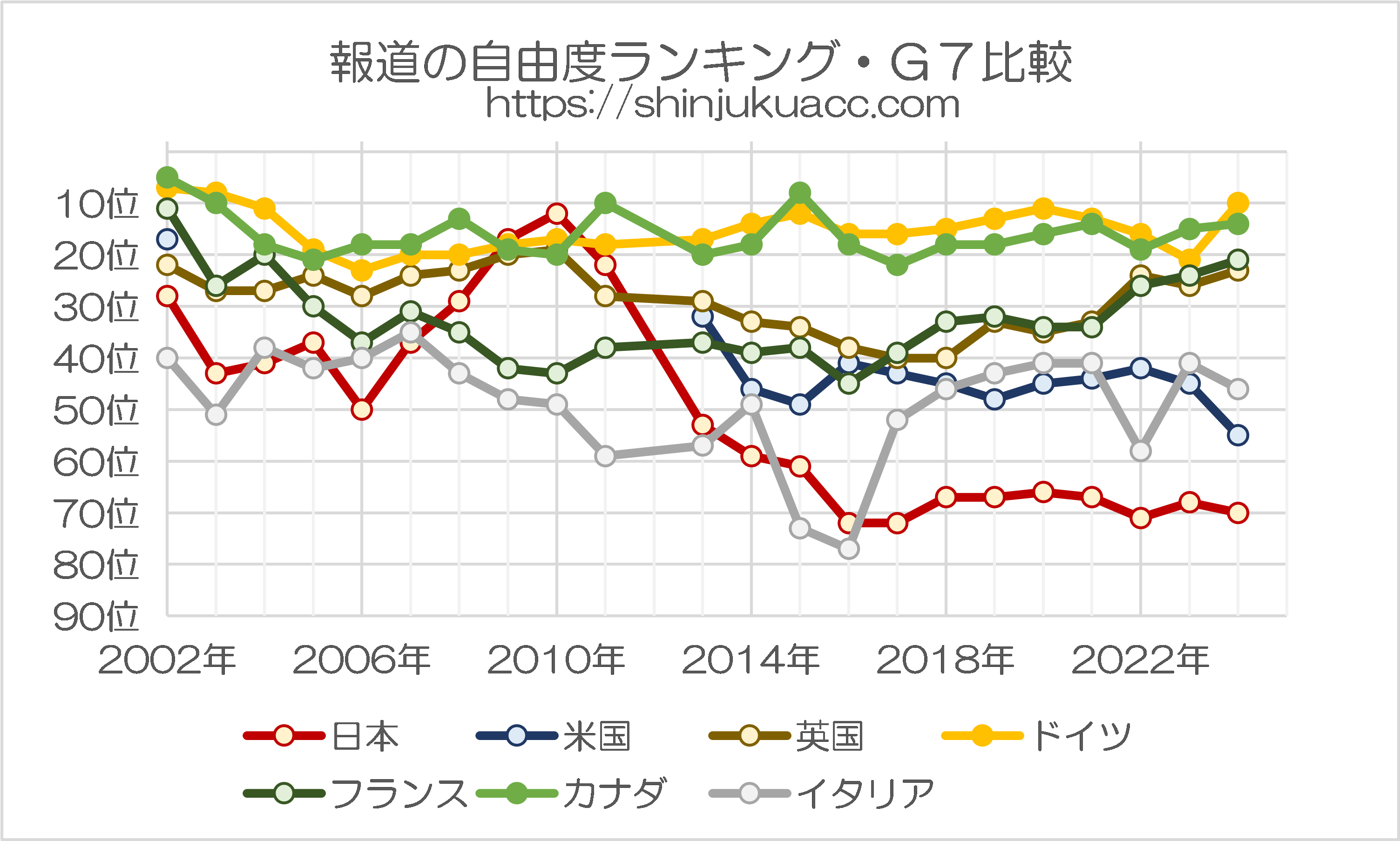

これについて、日本やそれ以外のG7諸国のランキングの推移を示しておこう(図表1)。

図表1 報道の自由度ランキング・G7比較

(【出所】REPORTERS WITHOUT BORDERS, Country List をもとに作成)

この順位を巡って、RWBは日本に関するレポーティングのページのトップで、こう述べている。

“…traditional and business interests, political pressure and gender inequalities often prevent journalists from completely fulfilling their role as watchdogs”.

意訳すると、「伝統的な利害やビジネス、政治的圧力、男女の不平等といった問題により、ジャーナリストらは彼らの『監視役』としての役割を完全に果たすことが難しい」、という指摘だ。

権力監視の役割果たせぬジャーナリズムの萎縮

ここでRWBのレポートに出て来る “watchdog” 、多くの場合は「権力の監視役」を意味するが、これはいったいどういうことか。

ここで注目したいのが、こんなくだりだ。

“Since 2012 and the rise to power of the nationalist right, journalists have complained about a climate of distrust, even hostility, toward them”.

同様に意訳しておくと、「2012年以降、国家主義の右派勢力が台頭するにつれ、ジャーナリストらの間では、彼ら自身に対する不信の空気――ときとして憎悪すらも――を向けられることが増えていると不満を述べている」、といった内容だ。

RWBも指摘からは、これは2012年12月に政権の座に就いた安倍晋三元首相(故人)に象徴される、極右的・国家主義的な政治勢力や、それらを熱狂的に支持する「ネット右翼」あるいは「ネトウヨ」と呼ばれる過激な集団が、組織的にジャーナリストの役割を妨害していることが伺える。

あるいは、ジャーナリスト、マスコミ各社などが、報道できずに委縮し始めている、ということかもしれない。

ただ、あなた方国民が正しい情報をどうやって得て来たのかについて、少しは考えてもみてほしい。

もしこの世の中から、正しいジャーナリストがいなくなってしまったら、この日本という国は、いったいどうなってしまうというのだろうか。

権力の看視者としてのジャーナリスト

ここでカギとなる考え方が、本稿の主題でもある “watchdog” 、すなわち「権力の監視者」としてのジャーナリストだ。

古今東西、絶対的な権力は絶対的に腐敗する、などと指摘されている。

安倍政権以降の自民党政権は、基本的に、独裁的・強権的な手法で、特定秘密保護法や安保法制など、多くの議論があるはずの法律を、「数の力」でゴリ押ししてきた。なかには福島汚染水の海洋放流のように、「科学的には安全だ」とする研究結果を隠れみのにし、多くの市民の反対を押し切ったものもある。

このことから、現在の自民党政権の特徴は、大きく2つあるといえる。1つは「数の力」に名を借りた独裁であり、もう1つは「科学を振りかざす態度」だ。また、「数字の上では」、といった詭弁も大好きである。

安倍政権以降、日本は国の借金もうなぎのぼりだし、円安のせいで物価も上昇し、市民生活はいっぱいいっぱいだ。これについては「株価が上昇しているからよいではないか」、などとする主張も見られるが、株式などの金融資産を多く保有しているのは一部のカネ持ちであり、一般市民には関係のない話だ。

つまり、大企業と結託し、ごく一部のカネ持ちや資産家層(これらのなかには当然、自民党の「裏金議員」らも含まれる)をより一層富ませ、一般市民を貧しくさせることで、株高、経済成長に名を借りて、日本の格差をさらに拡大させようとする試みでもある。

また、有効求人倍率などが伸びていることは間違いないが、これもアベノミクスで日銀に強引な金融緩和をやらせたことが原因のひとつであり、実際、ドル建てGDPではドイツに抜かれ、円安で市民生活はこれほど苦しくなっているのだから、副作用も極めて大きい。

本来、日銀は今すぐ金融緩和をやめ、円安を食い止めるための大幅な利上げに踏み切るべきなのであるが、

残念ながら現在の日銀も金融緩和一辺倒であり、こうした金融政策の正常化は望むべくもない。

結果、株高で一部の資産家のみが潤い、一般市民は物価高に苦しむという構図が続くのだ。

ジャーナリストや新聞社の本来の役割は、こうした「科学」や「数字」だけからはわからない、一般市民の名もなき声を拾い上げ、権力を監視し、そして権力の暴走に歯止めをかけることにある。

自民党一強の時代であるが、いや、自民党一強の時代だからこそ、こうした権力の監視役としての役割がいっそう重要なのだ。

上川氏の問題発言

こうしたなかで、最近気になることがあるとしたら、それは、上川陽子外相の「子供を産むまずして何が女性か」、とする趣旨の発言だろう。

これは、上川氏が静岡県知事選の応援で18日、自身が応援する候補者を当選させるべきだという観点から、「産まずして何が女性か」と述べた、とされるもので、実際、報じたメディアも当初は「産まずして」を含めたタイトルで報じていた(ただし途中から「産まずして」部分を「うまずして」に改題している)。

上川氏の発言自体は「出産」に直接言及したものではないにせよ、「うまずして」というくだりだけを読めば、やはり「出産」を連想させることは間違いない。その意味で、メディアが上川氏の発言を「出産」と関連付けたのは、まさに一連の発言が「出産」を比喩にしたものと考えられるからだろう。

実際、報じた社は上川陽子氏の発言を報じた記事の英語版では、「出産」を意味する “childbirth” という表現を用いていて、この意図については産経新聞の取材に対し、次のように回答している。

「一連の発言は『出産』を比喩にしたものと考えられます。上川氏が『出産』と明示的に述べなかったとしても、発言の解釈として『childbirth』という表現を用いました」。

女性と出産を巡る、またぞろ問題発言。

それにしても、政治家は何故に懲りないのだろう。

しかも、今回はこの報道に対し、SNSでは論点をすり替えてまで、擁護に走る動きが見られた。

ジャーナリストや新聞社などがこの上川氏の発言を批判的に取り上げたところ、X(旧ツイッター)や一部のウェブ評論サイトなどは、「そもそも上川氏の発言は出産を意図したものではない」などと論点をずらし、女性への配慮を求める側を、組織的に批判しているようなのだ。

これなど、理解に苦しむ動きと言わざるを得ない。

もちろん、上川氏の発言に出て来る「産まずして」は、「自民党が応援する候補者を知事に当選させずして」、という意味であるのだとしても、言葉の切り取り方によっては「出産」を意味するかのように誤解を与えることは明らかだ。

もし上川発言を出産と関連付けるのが「切り取り報道」だというのならば、上川氏は「切り取られないように」発言すれば良かった話ではないだろうか。

崩壊の危機にある日本のメディア産業

さて、こうしたなかで、日本でジャーナリズムが大事な命脈を保っていることの大切さについては、いくら指摘してもし過ぎではないだろう。

しかし、現在、このジャーナリズムが崩壊の危機にあることを知ってほしいのだ。

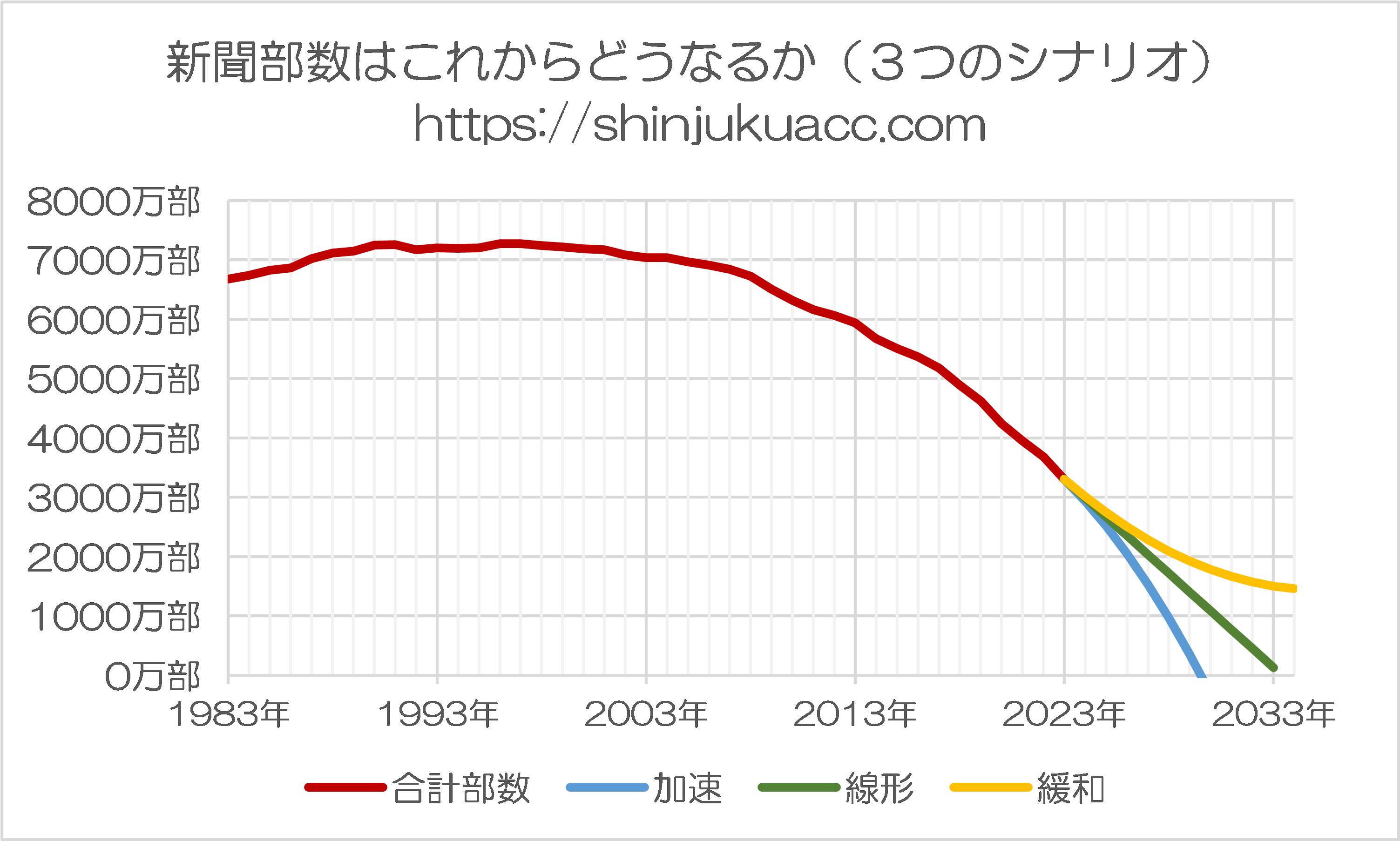

ここではいくつか危機的な数値を挙げておくが、そのひとつが、一般社団法人日本新聞協会が発表するデータ、およびそのデータから推測される新聞部数の今後の予測だ。

図表2は、過去からのデータによる新聞部数の推移と、それに基づいて新聞部数が今後どうなっていくかに関する3パターンの予測を示したものだ。

図表2 新聞部数の推移

(【出所】1983年~2023年については一般社団法人日本新聞協会『新聞の発行部数と世帯数の推移』および『日本新聞年鑑』データ、シナリオ①~⑤は当ウェブサイトにて作成。ただし、セット部数を朝刊1部・夕刊1部とカウントし直している)

グラフにはそれぞれ、「加速」、「線形」、「緩和」という3つのシナリオを示しているが、それぞれの意味は、次の通りだ。

- ①消滅加速シナリオ…新聞部数の消滅ペースが2023年までと比べ毎年50万部づつ加速していく

- ②線形消滅シナリオ…新聞が2024年以降も毎年318部ずつ直線的に減少していく

- ③消滅減速シナリオ…新聞部数の消滅ペースが2023年までと比べ毎年25万部づつ減速していく

このうち③の「減速シナリオ」ならば、いちおう2030年代になっても新聞部数は辛うじて1000万部の大台を維持しそうだが、②の「線形シナリオ」だと2033年前後に、①の「加速シナリオ」に至っては、2029年ないし30年に、新聞の部数がゼロになってしまうという計算だ。

広告費も激減中!

新聞産業の危機的状況を示すものは、これだけではない。

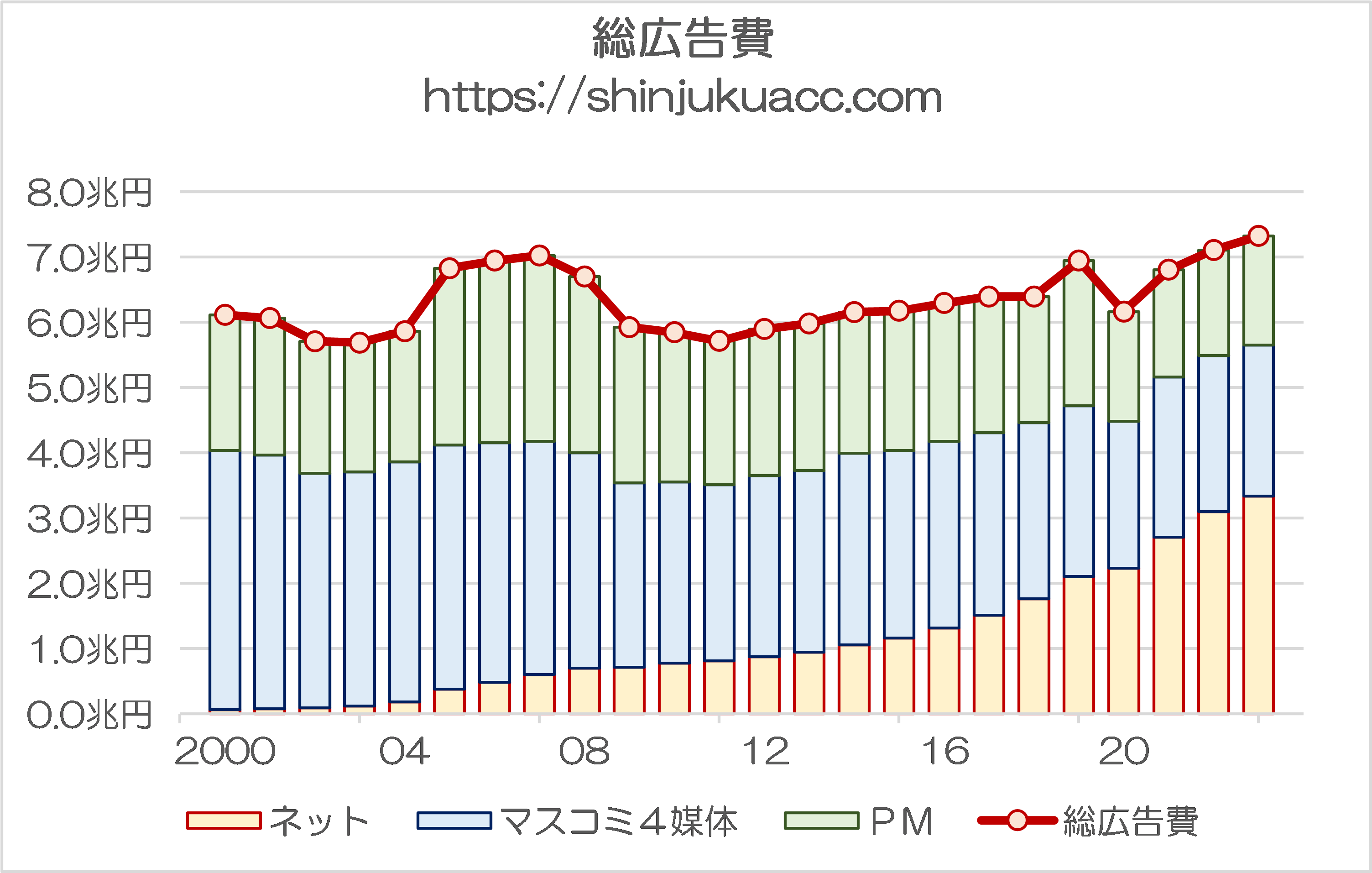

株式会社電通が毎年公開している『日本の広告費』というレポートによれば、新聞広告費やチラシ広告費が年々、減少の一途をたどっているのである。マスコミ4媒体、ネット、プロモーション・メディア、の3つの広告費の推移をグラフ化したものが次の図表2、2022年と23年を比較したものが図表3だ。

図表3 総広告費の推移

(【出所】株式会社電通『日本の広告費』および当ウェブサイト読者「埼玉県民」様提供データをもとに作成)

図表4 広告費の比較(2022年vs2023年)

媒体 2022年 2023年 増減(増減率) 総広告費 7兆1021億円 7兆3167億円 +2146億円(+3.02%) マスコミ4媒体 2兆3985億円 2兆3161億円 ▲824億円(▲3.44%) うちテレビ 1兆8019億円 1兆7347億円 ▲672億円(▲3.73%) うち新聞 3697億円 3512億円 ▲185億円(▲5.00%) うち雑誌 1140億円 1163億円 +23億円(+2.02%) うちラジオ 1129億円 1139億円 +10億円(+0.89%) ネット 3兆0912億円 3兆3330億円 +2418億円(+7.82%) PM 1兆6124億円 1兆6676億円 +552億円(+3.42%) うち折込 2652億円 2576億円 ▲76億円(▲2.87%) ※新聞+折込 6349億円 6088億円 ▲261億円(▲4.11%) (【出所】株式会社電通『2023年日本の広告費』等をもとに作成)

これも大変危機的なデータだ。

とりわけ2022年に7兆1021億円だった総広告費は、2023年には7兆3167億円へと伸びている(増加幅は+2146億円で、増加率は3.02%)にもかかわらず、新聞は▲185億円(▲5.00%)、折込と合算しても▲261億円(▲4.11%)と、マイナス成長に陥っているのである。

なお、広告業界全体が成長しているにもかかわらず、前年比で低迷しているという点では、テレビ業界も似たようなものかもしれない。テレビ業界も▲672億円(▲3.73%)と減収になっているからだ。広告業界全体が伸びているなかで、新聞、テレビの広告費はマイナス成長となっているわけだ。

ネット規制と補助金制度

このままでは、日本から本当に、ジャーナリズムの火が消えてしまいかねない。

そして、国民の代表者たる新聞記者やジャーナリストらが日本からいなくなってしまえば、そのとき、日本にとっての本当の闇の時代が始まる。

そうならないためには、どうすれば良いか。

そもそも新聞、テレビなどの産業が伸び辛くなっている大きな理由は、やはり、インターネットにあるのだろう。マスコミが自由闊達な報道をしようとしても、ネット側の事後検閲があるため、新聞社、テレビ局、ジャーナリストらはかつてと比べ、のびのびと報じることが難しくなっているのだ。

そこで、本稿では日本の真の民主主義を守るため、次の2点を提案したい。

1点目は、インターネット規制だ。

最近、ネット上では新聞社、テレビ局、ジャーナリストらに対する誹謗中傷も激しくなっており、これらのいわれなき誹謗中傷は、マスコミ報道を委縮させかねないものでもある。

そこで、マスコミ・ジャーナリストらの権利をしっかり守るため、ネット上の誹謗中傷については、広く網を掛けるべきなのである。場合によっては新聞やテレビ、ジャーナリストらに対し、誹謗中傷した者に対する懲罰的なペナルティも設けた方が良いかもしれない。

そして2点目は、新聞社などに対する補助金制度の創設だ。これには新聞社に対し補助金を支払う方法と、新聞購読料の一部または全部を政府が補助するという方法が考えられるが、いずれにせよ、公的資金の投入は必要だ。

健全なジャーナリズムを守るためには、マスコミが商業主義に陥ってはならず、やはり市民の負担でこのジャーナリズムの灯をしっかりと守らねばならないのである。

現にNHKも「公共放送」として市民からの受信料で支えられているが、新聞社もこのNHKの例に倣い、市民の負担(場合によっては税金の投入)などによって支えていかねばなるまい。

くどいようだが、インターネット側のいわれなき誹謗中傷により、ジャーナリズムが倒れそうになっている。

政府は責任を持って、このジャーナリズムを守るためのネット規制と新聞補助制度の導入を急いでほしい。

読後感

…。

はぁ。

さて、質問です。

「本稿において筆者が意図した「ツッコミどころ」は具体的に何カ所あるでしょうか」?

正解者には素敵な商品――は準備していませんが、まぁ、お暇なら考えてみてください(というか、内容自体があまりにもアレすぎて、もはやカウントする気力も残っていません)。

ちなみに「ジャーナリストの役割は権力の監視にある」と述べた同じ稿で「権力はジャーナリズムを税金で保護せよ」と述べるという矛盾については、我ながら、ネタとしてはいちおう面白いかと思う次第です。

ただ、ここでこんなことを考える理由は、やはり、「相手の立場でものを考えることの重要さ」、ということでもあります。なぜメディア業界がかくも腐敗しているのか、そして彼らが本気で何を考えているかについては、ときどき、この手のインチキ論説を実際に書いてみれば、おぼろげながら見えてくるのかもしれません。

本文は以上です。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

読者コメント一覧

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

| 自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

| 日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |

新聞社への公的支援については、すでに毎日新聞が15年前に、そのような記事を書いています。なかなかアレな記事で、今も魚拓が残っています。

【魚拓】メディア政策:新政権に望む 「表現・報道の自由」 規制、デジタル社会、そして… – 毎日jp (毎日新聞)

http://s03.megalodon.jp/2009-0824-1629-34/mainichi.jp/select/wadai/news/20090824ddm012040004000c.html

>民主主義社会ではジャーナリズムが不可欠だ。日本では社会文化政策として新聞ジャーナリズムの公的な支援論議はほとんどされてこなかったが、いまこそ始める時ではないか。再販制度や特殊指定制度は、新聞事業を維持するために、その意義が一層強まった。

>欧米の政策を参考にした税制上の優遇や、教育文化政策の一環として、ジャーナリズムの社会的な重要性を学ぶためのカリキュラムを強化したり、義務教育が修了する15歳を機に新聞の1年間無料配布を検討してもいい。年500億円で足りよう。

この記事が、民主党政権が誕生する直前に書かれたものであることも興味深いですね。民主党政権なら実行してくれるとでも思ったのでしょうか?

誰でもわかっていることですが…

「ジャーナリストは権力の監視者」→「ジャーナリストは行政の公報機関」(行政には政治家を含みません)

「特定秘密保護法や安保法制など(中略)を、「数の力」でゴリ押ししてきた」→「日本の秘密が中国にだだ漏れなのをアメリカから指摘されて外圧で特定秘密保護法や安保法制などを慌てて作った」

「科学を振りかざす態度」→「お役所は文系社会なので理数音痴」

★ 正しい部分

「報道の自由度」— 日本人は忖度・自主規制が好きです。

「日本の格差をさらに拡大」 — 海外でも「貧困層は政治に積極的に口だししない」という法則があって,中間層を減らしたほうが政権が安定するそうです。

「インターネット規制」 — デジタル庁が「インターネットに書き込む際は実名・電話番号登録を義務付ける新たな法律を作る」など検討中という話もあります。

新聞に対する消費税8%がすでに補助金。

2%を自主返上できないかぎり「永遠のポチ産業」

>すでに補助金

この方は以前から、補助金と言われているのですが、どういう意味ですか?

新聞の販売優遇措置としての意味ですか?

これは、食料品などは、生きていく必需品だから、税率を軽減しようということで、この軽減税率の受益者は、消費者です。

新聞が、軽減税率を適用された、屁理屈は、新聞は人間が知的に生きていく必需品?だから、食品と同じ軽減税率にせよ、と新聞者が、その第4の権力を使ってねじ込んだのです。

それで、新聞社の狙いは、何かと言えば、購読部数減少の速度を少し弛めたいということでしょう。

消費税の仕組み、分かっているのかな?と思います。

匿名でゴチャゴチャ質問の振りの批判するのも失礼な話。

社会的礼儀を判っているのかな??と思います。

これを批判と感じるのは、同調圧力の中で生活されている?

なぜ固定ハンドルネームを用いず頑なに匿名で粘着しているのですか?

何が許せないのですか?

他者を批判しても貴方が正しいという証明にはなりませんよ。主張があるならストレートに述べた方が早くないですか?

それに、誤った理解と知識を元に、何かを批判するのは、左翼と同じ。

自分が理解出来ないと、ゴチャゴチャ言ってると感じるのも、左翼と同じ。

それから、これは、批判しているのではなく、正しく理解して貰えれば、と思い書いています。書く前に、今一度確認してから書いています。

税抜き100円の新聞、消費税10%なら110円出さなければ買えない。

8%なら108円で買える。

これは何を意味してるのかな?

2%分の税収を新聞の販促に回してる(消費者が買いやすくしている)、または新聞業界への補助金。

じっくり消費税を理解してください。消費税は、新聞社の収入ではありません。

sqsqさんは、

本来納めるべき10%の税金のうち2%を納めないで済んでいる=2%補助金が出ているのと同じ

ということを仰っているのでは?

多分。

同じ匿名様という前提で:

>新聞社の狙いは、何かと言えば、購読部数減少の速度を少し弛めたいということでしょう。

つまり10%ではなく8%にしてもらうことで新聞社の利益(部数減少速度を弛める)になってるんじゃないですか?

匿田名子様

近いけど私の考えは:

消費税は8%でも10%でも消費者から預かった税を国に納めるので新聞社の懐から出るものではない。ただ消費税導入時、5%への増税、8%への増税、10%への増税、いつも消費に悪影響を与えてきた。価格が(消費税分)上がれば需要が下がるという経済学のイロハだ。

新聞は8%で据え置かれることによって消費増税による需要減(部数減)をまぬかれた。

これは政府の税収減という犠牲によって行われている。つまり補助金もらってるのとどこが違うと言いたい。

インターネットの規制というのは、「もしやるとすればどうすれば良いものか」と考えてしまうネタです。誹謗中傷や犯罪予告、脅迫などは現行法でも当然既に犯罪であり、ネット上でどのように確認すれば適用できるか、くらいが障壁で、それは近年解決されてきていますし。さしもの旧宿会計士氏も、強烈な案は無かったようです。きっと中の人……じゃなかった、えーっと根が真面目な人物なのでしょう。

すぐお隣に”金盾”という事例自体はありますが。アレは憲法より上位の政党によって設立され、その監視対象は個人と”メディア”ですしね。(彼らの脳内の)自民党が金盾なんてやった日にゃ、ウラガネの文字列が入った配信など一瞬で差止めでしょう。「スゲー、このディスクって裏金色じゃん!」「ペリーってどこ来たんだっけ?→あぁ浦賀ね。」とかいうポストまで蹴散らしつつ。

発信・閲覧を免許制などにしたらむしろあっという間に低質になるでしょうし。

長く存続させるための程よい規制などがあれば、教えて頂きたいほどです。

業界自体が、今まで縮小の経験がなく、今回初めて縮小しだした場合、「日本マスゴミ村村民の生活の守るために、村の外からの黒船を入れないようにして、村民を特別扱いしろ」ということで、村民はまとまるのではないでしょうか。

>1点目は、インターネット規制だ。

>2点目は、新聞社などに対する補助金制度の創設だ。

言ってることは学術会議と同じ。

持論は述べるが、指摘はするな!

黙って、工作活動のカネを出せ!

ってこと。

マスコミ → ジャーナリズムの ”灯” を消すな!

一般国民 → ジャーナリズムの ”非” を消すな!

・・。

「みさかいなき記者団」(Reporters Without Borders)

中国しかり、松本龍しかり、ナニカグループしかりですが、反撃しそうな相手は除外し、反撃してこない相手しかチェックしないマスコミは、実際打たれ弱いのだと思います。箱入り娘のように国の力で大事に大事に生かさないと、なんて感覚もあったりするのかも。

既出ですが過去にも度々、公的助成の話題がマスコミ自身から出たことはあったようですが、マスコミ関係者自身から「それはジャーナリズムの自死だ」などの健全な主張がすぐに現れ、話題は立ち消えなんてこともあったようです。次にそんな話題が上がったとき、そんな健全な意見すら出なくなるようであれば、業界の凋落はさらに一歩進んだということになるのでしょうかね。

NHK受信料による民放支援とか結構ありそうな気がします。

そういや、静岡市長選挙は立憲系が僅差で当選したそうですね。

これでリニア開業の先行きはまだまだ不透明が続くのでしょうか。

上川外相の「失言」報道は多少は効いたかも知れませんね。共同通信、ナイスアシスト。

静岡市長選挙→静岡県知事選挙

(笑)

元雑用係さま

〉NHK受信料による民放支援

これ、放送業界の足場では現実に動いています。

NHKと民放各社 中継局共同利用検討の全国協議会発足で初会合

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231225/k10014299311000.html

目的は民放テレビ局の固定費削減。経営破綻のタイマー進行を遅らせるため、NHK受信料が投入されることになるでしょう。

NHKの設備にかかるコストが民放から回収できるなら、その分受信料を下げるってこと、のはずですよね。(笑)

旧宿会計士氏の論説は、それなりの論理構成力があり、また傾聴すべき論点も含まれていることは確かで、真面目に読んでみる価値はありそうにも思えますw。

ただねえ、ジャーナリズムに「権力監視の役割」という、そこまでの価値を、言わず語らず「独占的に」付与するのは当然とする前提から、議論を出発させるのは、どうかと思うんですが。

かりにその前提を認めるとするなら、ジャーナリズムに関わる人間には、国家権力による「セキュリティ・クリアランス」ならぬ、社会による「クオリティ・クリアランス」というフィルターが、是非とも必要としなければいけないんじゃないでしょうか。

RWB調査で日本は70位なんて(これ、要するに自己診断だよ)、日本のジャーナリスト連が日頃からかこっている、己の欲する報道の自由への著しい圧迫。いくら言い募ってみたところで、残念ながら国家権力による強制などと強弁できる類いのものではなくって、実態は社会から常識外れと非難される、その圧力を喰らうことによって、著しい制約を受けているという不平不満。これ、言い換えれば、社会がジャーナリズムに求める「クオリティ」を到底満たしてはいないことを自覚している、そしてその揶揄に対して敢然として立ち向かうほどの気概がないことを白状しているに他ならないように思えるんですがねぇ。

そっちが数字で来るんなら、こっちも数字で。七面倒な科学的理論を根拠にケチ付けてくるなら、こっちも自らの知識か、それでなきゃ社会的信頼を得られるだけの権威を引っ張り出して、論破してみせる。少なくともそれくらいを公言できるだけの「クオリティ」を備えた人間の集団でもって、日本のジャーナリズムは支えていなければならない。事実がそうであってこそ初めて、社会もジャーナリズムによる独占的「権力監視の役割」が前提となる議論に、乗っかってくれるんじゃないでしょうか。

これは、権力の監視と言いながら(権力から)補助金をもらう、言論の自由やジャーナリストへの圧力を言いながらネットは規制とか何を言ってるんでしょうか、ということですね。

実際にも矛盾を無視した言論が跋扈していると思います。